제네시스 얌전한 신사에서 맹렬한 야수로…

지난주에 설명했듯 전륜구동(FF) 차량은 엔진을 좌우로 평행(가로)하게 배치하므로 후드(보닛)가 짧은 대신 실내공간이 넓고, 후륜구동(FR) 차량은 앞뒤 방향으로 배치하므로 후드가 긴 대신 실내공간이 좁은 것이 특징이다. 전문가들은 이 비례만 보더라도 FF인지, FR인지 알 수 있지만, 요즘은 FF 차량도 FR 스타일링을 흉내내다 보니 가끔 확실치 않은 경우도 있다.

더 확실하게 알 수 있는 방법은 차량 전면부, 흔히 말하는 ‘노즈(Nose)’에서 앞바퀴의 위치를 보면 된다. 엔진룸이 위치한 전면부에 한정해서 보면, FF 차량은 앞바퀴가 뒤쪽에 위치한다. 따라서 휠 아치와 앞 도어 절개부의 거리가 상당히 가깝다. 왜냐하면 엔진, 변속기, 등속조인트(동력을 바퀴에 전달하는 막대기 모양의 부품) 등 구동계가 조향장치에 방해되지 않으려면 앞바퀴 앞쪽에 있어야 하기 때문이다.

반면 FR 차량은 동력계통이 뒷바퀴에 있어 앞바퀴 조향장치와 간섭이 없기 때문에 앞바퀴를 최대한 앞쪽으로 위치시킬 수 있다. 외부에서 보면 휠 아치와 도어 절개부위가 손 한 뼘 간격보다 길다.

# 앞바퀴의 위치만 봐도 구동방식 알 수 있어

이쯤에서 ‘앞바퀴가 앞쪽에 있으면 뭐가 좋은가’라는 의문이 들 수 있을 것이다. 답은 무게중심에 있다. 다이내믹한 주행을 위해서는 무게중심이 중요하다. 자동차에서 가장 이상적인 엔진의 배치는 미드십이다. 람보르기니 아벤타도르, 페라리 488 GTB 같은 초고가 차량들은 엔진이 네 바퀴 가운데 위치하는 미드십 엔진이다.

’리틀 제네시스‘를 표방한 아슬란은 결국 전륜구동(FF)으로 나오면서 실망감을 안겨준 바 있다. FF 차량의 전형적인 특징으로, 앞바퀴가 앞 도어 절개부위와 아주 가까운 것을 확인할 수 있다.

그러나 엔진이 차량 한가운데 있으면 탑승공간이 줄어든다. 슈퍼카들은 실용적인 목적을 아예 고려하지 않고 만들기에 미드십 엔진이 가능하지만, 실용적인 차들은 그럴 수 없다. 그래서 나온 개념이 ‘프런트 미드십’이다. 즉 엔진은 전면부에 위치하지만, 최대한 네 바퀴 안쪽으로 엔진이 올 수 있도록 하는 것이다. 즉 앞바퀴를 최대한 앞으로 밀어붙이면 무게중심이 안정적이 되므로 ‘미드십 효과’를 얻을 수 있다.

최근 몇 년 사이 FF 차들도 제법 FR과 같은 스타일링을 추구한다. 기아자동차 K5는 2010년 출시 당시 현대자동차의 쏘나타(YF)와 파워트레인을 공유하면서도 스타일링은 후륜구동 느낌이 나도록 했다. 자동차 몸체와 지붕을 잇는 기둥에 해당하는 필러(Pillar) 중 맨 앞의 A필러를 최대한 뒤로 밀어붙이고, 후드와 라디에이터 그릴이 연결되는 부분은 최대한 앞으로 돌출시켰다. 그 목적은 후드를 최대한 길어 보이게 하려는 것이다. K5가 쏘나타보다 역동적으로 보이는 이유는 이런 FR 스타일링을 추구했기 때문이다. 그럼에도 불구하고 휠 아치와 도어 사이의 간격은 쏘나타와 동일하다. 엔진의 배치까지 바꿀 수는 없기 때문이다.

# 1세대 제네시스, FR 스타일링 다소 미흡

FF와 FR의 스타일링 차이를 이해했다면, 2014년 부산모터쇼에서 공개된 아슬란 콘셉트카를 봤을 때 실망했던 이유를 짐작할 수 있을 것이다. FR 차량을 기대했건만, 휠 아치와 앞 도어 절개 부위가 가깝게 붙어 있는 FF였던 것이다. 아슬란이 FF라면 그랜저와 모든 특성이 겹친다. 심지어 앞 도어 철판과 안쪽 플라스틱 부품은 그랜저와 호환이 가능하다는 얘기가 돌 정도다.

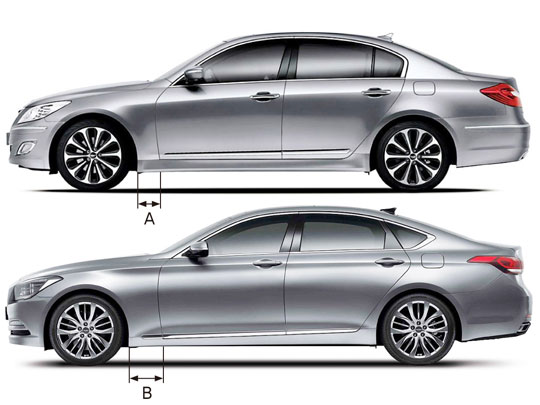

2008년 출시된 1세대 제네시스(위)는 후드가 비교적 짧고 앞바퀴를 앞으로 밀어붙이지 않는(A) 등 다소 FF 스타일링이 엿보인다. 반면 2013년에 나온 2세대 제네시스는 후드를 늘리고 앞바퀴를 최대한 앞쪽에 위치시키는(B) 등 적극적인 FR 스타일링을 추구해 보다 다이내믹해 보인다.

현대차 입장에서는 같은 FF인 렉서스 ES와 경쟁을 붙이고 싶었겠지만, 수입차 시장에서 FR이 대세가 된 마당에 관심도가 떨어지는 ES급의 차는 소비자들도 관심을 두지 않았다. 물론 아슬란은 알루미늄 등 경량 부품을 많이 적용하고 방음재도 많이 쓰고 시트나 대시보드의 재질감도 뛰어날 정도로 많은 공을 들였지만 소비자들의 반응은 냉담했다. 이미 현대차 그랜저 정도면 렉서스 부럽지 않을 만큼의 정숙성과 부드러움을 제공하기 때문이다. 2015년 아슬란의 판매목표는 2만 2000대였지만, 월 1000대도 팔지 못하면서 1년 만에 단종을 고민할 정도까지 위기에 몰리고 있다.

한편 현대차가 이런 FR 차들의 스타일링을 이해한 것은 피터 슈라이어 사장이 디자인 책임자가 된 시기와 겹친다. 슈라이어 사장은 기아차 K9 출시 당시 직접 종이에 FR 차의 스타일링을 반영한 스케치를 직접 그린 바 있다. 이를 통해 후드가 길고, 앞바퀴를 최대한 앞으로 밀어붙이며, 벨트라인이 높은 최근의 트렌드를 설명했다.

2008년 현대자동차가 스텔라 이후 최초의 FR 차인 제네시스(BH)를 만들 때는 FR의 스타일링을 살리지 못했다. 지금 보면 후드가 비교적 짧고 앞바퀴가 다소 전면부 뒤쪽에 위치하는 등 쏘나타 스타일링과 비슷해 보인다. 앞쪽 휠 아치와 도어 절개부 사이의 길이를 보면 FF라고 생각할 수도 있게 만든다. 당시 현대차의 결재권자가 실내공간이 그랜저보다 좁아지는 것을 용인하지 않았을 가능성이 있는 대목이다.

에쿠스 후속으로 출시되는 럭셔리세단 ‘제네시스 EQ900’의 렌더링 이미지. 앞바퀴를 앞쪽으로 바짝 민 ‘FR 스타일링’을 보여준다.

반면 2013년 12월에 출시된 신형 제네시스(DH)는 맺힌 한을 풀듯 적극적인 FR 스타일링을 반영했다. 후드 길이를 늘이고, 앞바퀴를 최대한 앞으로 미는 등 적극적인 프런트 미드십을 추구했다. 디자인 콘셉트도 얌전한 신사 같은 이미지에서 맹렬한 야수 같은 느낌이 들도록 바꿨다.

제네시스 구형과 신형의 차이를 보면 현대차 경영진의 세대교체와 묘하게 맞물리는 것을 확인할 수 있다. 정의선 현대차 부회장은 2005~2008년 기아차 대표이사 사장을 맡은 후 2009년 8월 현대차 기획 및 영업담당 부회장을 맡아 실질적으로 현대차를 이끌고 있다. 반면 1991년 현대차 최초의 독자개발 엔진의 산파 역할을 한 이현순 전 연구개발 총괄담당 부회장이 물러난 것도 정의선 사장이 현대차의 키를 쥔 직후다.

올드한 사람은 올드한 차를 만들고, 새로운 사람은 새로운 차를 만든다. 최근 현대차의 고급 브랜드 ‘제네시스’ 출범은 정의선 부회장이 피터 슈라이어, 루크 동커볼케 등 독일 명차 디자이너들을 통해 새로운 차를 만들겠다는 의지의 표현이 아닐까.

우종국 한경비즈니스 기자