체험장 조성 ‘뚝딱’ 안전은 ‘꼬르륵’

| ||

| ▲ 지난 7월 25일 무인도 체험학습을 하던 10대 학생 2명이 숨진 전남 신안군 증도면 병풍도 앞 해섬 전경. 백사장은 없고 위험한 갯바위만 즐비하다. 연합뉴스 | ||

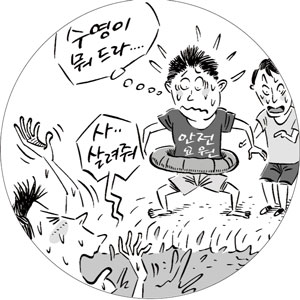

이러한 안전 불감증은 결국 사망사고로 이어졌다. 지난달 25일 무인도 체험을 위해 전남 신안군 증도면 해섬을 방문한 김 아무개 군(16)과 박 아무개 군(18)이 물놀이 도중 파도에 휩쓸리면서 실종됐다. 당시 현장에는 안전요원 2명도 함께 있었으나 인명구조자격증은커녕 수영도 할 줄 모르는 이들이었으며 구조장비도 전무했다. 그렇게 파도 속으로 사라진 김 군과 박 군은 실종 사흘 뒤인 28일 인근 해상에서 숨진 채 발견됐다.

이처럼 사망사고가 발생하고 나서야 위험성 논란이 일고 있지만 그동안 드러나지 않았을 뿐 이전부터 무인도 체험 도중 사건사고는 끊이질 않았다. 긴급 피난처와 구조용품, 응급약품 등 만약의 사태에 대한 대비에 소홀했기 때문이다. 앞서 언급한 사고처럼 제대로 된 안전요원 한 명 없는 곳도 적지 않았다. 특히 여름 한 철 장사를 위해 급조된 무인도 체험에서는 이러한 사건사고가 더욱 빈번하게 발생했다.

지난해 여름 친구들과 함께 남해로 여행을 떠났던 안 아무개 씨(32)는 충동적으로 무인도 체험에 나서게 됐다. 머물던 마을에서 인근 무인도와 연계해 체험 프로그램을 진행한다는 소식을 듣고 아무런 준비도 하지 않은 채 합류했던 것이다. 1박 2일의 짧은 일정이기에 문제될 것이 없다는 주최 측의 말만 듣고 떠난 길. 사람의 손길이 닿지 않은 무인도에 내리는 순간 걱정을 접어두고 신나게 놀았다. 하지만 저녁거리를 찾기 위해 갯바위를 오르내리다 발을 헛디뎌 바다에 빠지면서 악몽은 시작됐다.

수영에 서툴렀던 안 씨는 온몸에 힘이 다 풀릴 때쯤이야 이상한 낌새를 눈치 챈 일행들에 의해 무사히 뭍으로 나올 수 있었다. 그러나 당장 병원에 가야 할 상황이었음에도 불구하고 안 씨는 바람막이 하나 없는 해변에서 밤을 꼬박 지새웠다. 안 씨를 구하기 위해 일행 모두가 바닷물에 뛰어드는 바람에 휴대전화가 불통이었기 때문이다. 안 씨는 “약속된 시간이 돼서야 배를 타고 나와 치료를 받았다. 선장에게 상황을 말하니 연락이 됐더라도 어젯밤 파도가 높아 못 왔을 것이란 말을 듣고는 온몸에 소름이 돋았다. 만약 목숨이 위태로운 상황이었으면 어땠을지 생각만 해도 아찔하다”고 말했다.

| ||

우여곡절 끝에 평평한 곳에 짐을 놓고 자리를 잡았으나 모기떼의 습격으로 온몸이 퉁퉁 부어 잠도 한숨 자지 못했다고 한다. 날이 밝으면서 다행히 비는 멈췄으나 일행 중 한 명이 굴 껍질에 발을 베이는 사고를 당해 또 한 번 난리를 겪었다. 응급약을 소지한 교사가 있었으나 그가 가진 것은 소독약과 일회용 밴드가 전부였기에 제대로 된 치료를 할 수 없었다. 결국 다친 학생은 배가 들어오기까지 1시간이 넘게 피를 흘리다 병원에 갈 수 있었는데 생각보다 상처가 깊어 십수 바늘을 꿰맸다고 한다.

박민정 기자 mmjj@ilyo.co.kr