‘내성균 역습’ 대한민국 떨고 있다

|

||

| ▲ 사진=이종현 기자 jhlee@ilyo.co.kr | ||

얼마전 영국에서 발견된 박테리아는 메티실린 내성 황색 포도상구균(MRSA)의 일종. 다행히 국내에서는 아직 크게 문제가 되지 않고 있지만 이 박테리아에 감염되면 특수 유전자가 생산하는 독성 물질에 의해서 환자의 상태가 급격히 나빠져 치료기간이 길어지는 것은 물론 심하면 사망할 위험성도 커진다.

이런 내성균을 부르는 주범은 바로 항생제 오·남용이다. 항생제는 어떤 약이고, 어떻게 해야 오·남용을 막을 수 있는지 알아본다.

세균의 번식을 억제해 상처나 질환 부위의 손상을 막아주는 약이 항생제. 대표적인 항생제 하면 1928년에 영국의 플레밍이 개발한 페니실린을 꼽는다. 페니실린은 폐렴과 패혈증, 매독 등 그때까지 수많은 생명을 앗아간 질병을 단숨에 정복해 ‘기적의 약’으로 불려왔다.

하지만 항생제를 계속 쓰면 체내에 그 항생제를 이기는 내성균이 생겨난다. 그래서 불필요한 경우에 항생제를 오·남용하면 정작 항생제를 꼭 써야할 때는 아무런 효과를 보지 못하게 된다.

결국 페니실린을 이기는 내성균이 등장했고, 과학자들은 이 내성균을 퇴치하기 위해 메티실린이라는 항생제를 개발했다. 그러나 메티실린에 내성이 생긴 황색포도상구균이 생겨났고, 황색포도상구균을 죽이는 반코마이신이라는 항생제가 개발되자 여기에 내성을 가진 슈퍼 박테리아가 다시 등장했다. 아직 이 슈퍼 박테리아를 죽일 수 있는 항생제는 개발되지 않았다.

새로운 항생제를 하나 개발하는 데 걸리는 시간이 수년이라면 개발된 항생제에 대항하는 내성균이 생겨나는 데는 평균 18개월이 안 걸릴 정도로 짧다. 항생제가 사용되는 전염병(감염질환)은 세계 사망원인 2위에 달한다. 폐렴이나 에이즈, 설사질환, 결핵, 말라리아, 홍역 등 6대 주요 질환 모두 항생제의 내성 때문에 치료에 실패하거나 사망하는 예가 늘고 있어서 항생제 오·남용에 대한 경각심을 불러일으키고 있다.

우리나라의 항생제 오·남용은 가히 세계적인 수준을 자랑한다. OECD 국가 평균 1000명 중 21.3명이 매일 항생제를 복용하고 있는 반면 우리나라는 1000명 중 33.2명이 매일 항생제를 복용하고 있다는 보고가 있다.

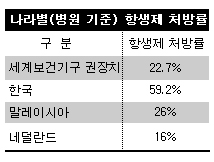

건강보험심사평가원이 지난해 발표한 자료에 따르면 2004년 4분기 전국 병ㆍ의원을 대상으로 조사한 결과에 따르면 감기 처방이 많은 의원의 경우 항생제 처방률이 59.2%에 달했다. 대학병원은 45.1%, 종합병원은 49.9%, 병원은 49.7%로 의원보다는 처방률이 낮았지만 네덜란드(16%), 말레이시아(26%) 등 외국의 처방률에 비하면 그래도 두 배 이상 높은 수준이다.

진료과별로는 소아과(62.6%), 이비인후과(61.3%), 가정의학과(32.8%), 흉부외과(29.8%), 일반의(24.7%)로 나타나 소아과와 이비인후과에서 항생제를 많이 처방하는 것으로 드러났다.

|

||

내성균의 등장을 막기 위해서는 평소 항생제 오·남용을 막는 것이 가장 중요하다. 일반인들이 알아두면 좋은 항생제 상식은 어떤 것이 있을까.

감기는 항생제를 자주 처방하는 대표적인 질환이다. 하지만 대부분 바이러스가 원인인 만큼 단순 감기에는 항생제가 필요 없다. 아직까지 감기 치료제가 없어 열이 나면 해열제를 주는 등 증상을 완화시키는 치료를 하는 것이 최선인 만큼 평소 면역력을 기르는 것이 가장 좋은 감기 치료법이다.

그런데도 세균에만 효과를 나타내는 항생제를 써서 중이염 등 감기의 합병증을 예방할 수 있다고 생각하는 의사들이 많다. 항생제를 사용하면 감기가 빨리 낫는다는 생각도 잘못된 믿음이다.

감기가 빨리 안 낫는다며 항생제 처방을 해달라거나 감기 치료를 하는 중에 합병증이 생기면 “왜 미리 항생제를 쓰지 않았느냐?”는 환자들의 태도 역시 의사들의 항생제 처방을 증가시키는 한 요인이다.

물론 겉으로 보기에는 감기처럼 보여도 항생제를 써야 하는 경우가 있다. 감기로 인해 세균성 중이염이나 부비동염(축농증) 같은 합병증이 발생했다면 항생제를 써야 한다. 세균성 부비동염에 걸리면 높은 열과 누런 콧물을 보인다. 하지만 누런 콧물이 나온다고 모두 세균성은 아니고, 바이러스성 부비동염일 수도 있다.

초기에는 단순 감기와 증상이 비슷한 세균성 인후염도 일부 항생제 처방이 필요하다. 세균성 인후염은 콧물, 기침은 없지만 38℃ 이상의 열이 나고 목이 많이 아플 때, 인후에 곱이 낄 때 의심된다.

한 가지, 처방받은 항생제를 먹는 중에 증세가 호전되면 약을 끊어도 될까. 특히 어린아이에게 항생제를 많이 먹이는 것이 꺼림칙해서 증세가 사라지면 먹이지 않는 경우가 흔하다.

대답은 ‘No’. 백경란 교수는 “항생제의 오·남용이 안 좋다는 이야기를 많이 듣다 보니 무조건 적게 먹는 것이 좋은 줄로 생각해서 용량·용법을 무시하고 마음대로 양이나 기간을 줄이는 경우가 있다”며 “하지만 이런 잘못된 항생제 복용 상식이 오히려 항생제 내성을 유발한다”고 강조했다.

의사가 1주일분 항생제를 처방할 때는 1주일 동안 약을 꾸준히 먹어야 병을 일으킨 세균이 박멸된다는 의미다. 즉 증세가 호전됐다고 2~3일 만에 약을 끊으면 힘이 약해진 것 같던 세균이 더 강한 내성균으로 변하게 된다. 또 항생제는 먹으라는 시간대로 간격을 잘 지켜서 복용해야 약효가 잘 나타난다.

먹다 남은 항생제를 나중에 다시 먹는 것은 금물. 증세가 같아도 원인이나 복용기간이 다를 수 있으므로 항생제는 병원에서 새로 처방받는 것이 안전하다.

장염이나 폐렴 등의 질환도 바이러스성이 아닌 세균성일 때 항생제를 주로 쓴다. 하지만 바이러스성이라도 의사가 질환의 경중을 따져 쓰는 경우도 있다. 또 소변에 세균이 나오는 요로감염처럼 반드시 항생제를 써서 치료하고, 항생제 사용이 빠를수록 좋은 질환도 있다. 따라서 항생제를 쓰는 경우에는 꼭 쓰는 게 좋은지 세균검사 또는 의사의 판단에 따르고, 일단 처방을 받은 후에는 필요한 기간 복용량을 잘 지키는 것이 효과적이다.

송은숙 건강전문 프리랜서

도움말=경희대 약학과 정성현 교수, 삼성서울병원 감염내과 백경란 교수