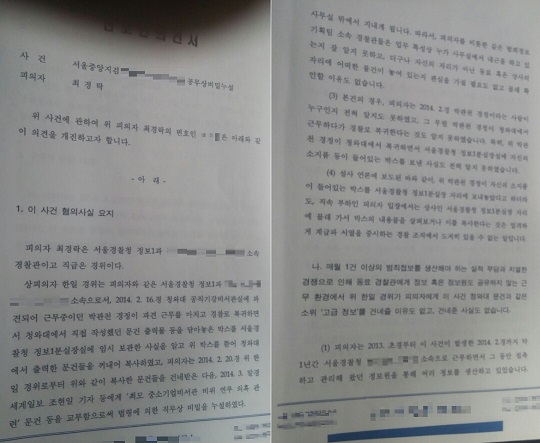

고(故) 최경락 경위 유가족으로부터 입수한 변호인 의견서 일부.

서울경찰청 정보1분실 소속이었던 최 경위는 지난 2014년 12월 ‘정윤회 문건’ 등 청와대 공직기강비서관실 문건을 외부로 유출한 혐의로 검찰 수사를 받았다.

앞서 2014년 11월 28일 세계일보의 “정윤회 씨가 비선 실세로 활동하고 있다”는 내용의 보도 직후 박근혜 대통령은 “문서 유출은 심각한 국기문란 행위다. 찌라시에 나라가 흔들리는 건 부끄러운 일”이라고 밝혔고, 이후 검찰 수사는 문건 내용의 진위보다 유출 경위에 집중됐다.

당시 검찰은 문건 유출 경로를 ‘조응천 전 청와대 공직기강비서관-박관천 전 공직기강비서관실 행정관-한일 전 경위-최 경위’ 순으로 파악했다. 박관천 경정이 2014년 2월 청와대 파견 근무를 마치고 경찰로 복귀하면서 직접 작성했던 문건을 서울청 정보과 사무실에 임시 보관했는데, 이 사실을 알게 된 한일 경위가 문건을 복사했고 최 경위는 한 경위로부터 이를 넘겨받아 기자에게 유출해 직무상 비밀을 누설했다는 내용이었다.

<일요신문>이 최 경위 유가족으로부터 입수한 의견서는 최 경위가 검찰 수사 과정에서 변호인과 함께 작성했다. 최 경위는 의견서를 통해 박관천 경정, 한일 경위, 세계일보 기자와의 관계를 구체적으로 설명한 뒤 “문건을 유출할 수도 없었고 유출할 이유도 없었다”며 강력하게 결백을 주장했다.

의견서에 따르면 최 경위는 2013년 초부터 1년 간 서울경찰청 정보과에 소속돼 정보 수집 업무를 담당하고 있었다. 먼저 그는 박관천 경정에 대해 “2014년 2월 박 경정이 경찰로 복귀하기 전까지 그가 누구인지 전혀 알지 못했고, 청와대에서 근무하다 복귀한다는 사실도 몰랐다”며 “정보과 업무 특성상 외근이 잦아 박 경정이 사무실에 문건이 들어있는 박스를 보관한 사실도 전혀 알 수 없었다”고 주장했다.

이어 “만약 문건의 존재를 알았더라도 계급과 서열을 중시하는 경찰 조직에서 상사의 물건을 몰래 살펴보거나 이를 복사한다는 것은 있을 수 없는 일”이라고 덧붙였다. 검찰 수사 당시 박 경정은 문건 유출은 자신과 관계가 없으며 어떻게 유출 됐는지 알 수 없다고 주장하고 있었다.

최 경위는 또 한일 경위와도 깊은 관계가 아니었다고 주장했다. 의견서에 따르면 한 경위는 다른 부서에서 근무해오다 2014년 2월 최 경위와 같은 부서로 발령이 내려져 함께 근무했다.

최 경위는 “문서가 유출된 것으로 지목된 시점은 한 경위가 정보과로 발령 받은지 고작 3~4일이 지난 시점”이라며 “특별한 신뢰관계도 없었기 때문에 나를 믿고 ‘고급정보’를 넘겨 줄 상황도 아니었다”고 주장했다. 이어 “ 새로 부서를 옮긴 한 경위는 매월 여러 건의 정보를 생산‧보고해야 하는 정보과 특성상 동료로부터 도움을 받아야 할 입장이었다. 자신(한 경위가)이 동료를 돕거나 정보를 건네줄 상황이 아니었다”고 주장했다.

그는 또 “사회적, 정치적 파급력이 있는 정부나 고위층이 관련된 ‘고급정보’는 수집 자체가 어렵고 진위 확인도 매우 까다로워 은밀하게 진행된다”며 “이 같은 ‘고급 정보’는 인사고과에도 반영돼 승진과 직결되기 때문에 정보 공유 자체가 이뤄지지 않는다”고 덧붙였다.

최 경위는 세계일보 기자에 대해서도 자신이 정보를 넘겨 줄 이유가 없었다고 주장했다. 당시 검찰은 수사과정에서 최 경위와 세계일보 기자가 빈번하게 통화하고 만나온 것으로 파악하고 있었다.

이에 대해 최 경위는 “세계일보의 ‘청와대 행정관 비리 면책특권’ 관련 보도 이후 이를 보도한 기자와 박 경정의 접촉 여부 및 동향이 정보계통의 관심사였다”며 “이를 파악하기 위해 전화하거나 만난 것일 뿐, 문건을 유출한 적은 없다”고 주장했다. 그는 또 “정보과 근무를 하면서 앞서의 기자에게 늘 정보를 받는 입장이었지 주지는 않았다”고 덧붙였다.

이 같은 최 경위의 소명에도 검찰은 한 경위의 ‘자백’과 그의 자택에서 압수수색한 USB 등을 토대로 최 경위에 대해 구속영장을 청구하며 공무상 기밀누설 혐의를 적용했다. 그러나 법원은 검찰이 확보한 물증만으로는 유출을 입증할 수 없다며 기각했다.

당시 최 경위의 변호를 맡았던 변호인은 <일요신문>과 만나 “유출 행위 자체를 한 적 없다는 게 첫 번째 입장이었다”며 “문건 핵심 내용이 국가적으로 논란을 불러 왔는데 정말 중요한 게 유출인지, 문건의 진위는 왜 따지지 않는지, 구속까지 시킬 정도로 유출자를 찾아내야 하는지 강력히 주장했고 일부 받아들여진 것 같다”고 설명했다.

하지만 최 경위는 지난 2014년 12월 13일, 구속영장이 기각되고 하루도 채 지나지 않아 검찰이 또 다시 재소환을 했다는 사실을 듣고 극단적인 선택을 했다. 검찰은 이후 숨진 최 경위에 대해 공소권 없음으로 처분한 뒤, 청와대 문건의 ‘최종 유출자’를 최 경위로 판단해 수사를 종결했다.

한편, 최근 한일 경위는 앞서의 ‘자백’과 관련, 언론 인터뷰를 통해 “청와대의 회유가 있었다”고 주장하고 있다.

문상현 기자 moon@ilyo.co.kr