“그들의 목적은 오성에 있는 것이 아니라 우즈베키스탄에 있는 카나미스인 것 같아요. 오성물산이 대주주라면서요?”

“그래.”

“카나미스에서 철수하면 오성에서도 철수한대요. 목적이 카나미스를 런던증시에 상장시키기 위한 것이래요.”

“철수하지 않으면?”

“그거야 알 수 없지요.”

문득 이상희의 얼굴에서 서릿발이 내리는 듯한 기분이었다. 김영수는 비로소 이상희가 그들의 메신저로 자신에게 접근한 것이 아닌가하는 의심이 들었다.

“어떻게 처리할 것인가?”

김영수가 우두커니 생각에 잠겨 있자 이정행이 채근을 하듯이 물었다.

“회장님, 우리 오성에는 막강한 인재들이 있습니다. 어떻게 하든지 저들의 음모에 대처해 보겠습니다.”

김영수는 긴장한 표정으로 대답했다. 어쩌면 내일 당장 우즈베키스탄으로 날아가야 할지도 모를 일이었다. 그러나 그것보다 더 먼저 해야 할 일이 있었다. 이상희는 자신과 동거하는 남자가 이번 사건을 진행하고 있다고 암시를 풍겼다.

“오성물산 주식동향에 대해서 철저하게 파악해. 특히 외국인들이 얼마나 매입했는지, 매입한 자들이 어떤 자들인지 조사해.”

김영수는 본부장실로 돌아오자 부장들을 불러 지시했다. 그리고 카나미스에 전화를 걸어 영국 자본이 주식을 사들이고 있는지 물었다. 다행히 영국인들은 주식을 사들이지 않고 스위스, 캐나다, 우즈베키스탄인들이 주식을 소유하고 있다는 보고가 들어왔다. 전 고려인 회장인 빅토르 최가 2대 주주라는 것은 전부터 알고 있었다.

‘빅토르 최는 우리 한국 교민이니까 상관없어.’

오성은 카나미스에 47%의 지분을 갖고 있다. 빅토르 최는 우호지분이니까 카나미스에서 흔들릴 일은 없었다.

“이상희에 대해서 조사한 것이 있나?”

김영수는 이어서 그룹 비서실장에게 전화를 걸어 이상희에 대해 조사를 한 적이 있는지 물었다.

“본부장님, 보고서를 보내드리지 않았습니까?”

비서실장 김병호는 김영수의 후배였다.

“보고서? 나는 본 일이 없는데?”

“두 달 전에 이미 보내드렸습니다.”

김영수는 당황하여 직원들에게 비서실에서 온 보고서를 찾아오라고 지시했다. 본부장 부속실에 있던 최미향이 황급히 보고서를 찾아왔다.

‘이게 나에게도 왔는데 보지 않았구나.’

이상희에 대한 보고서는 여러 장이었다. 이상희의 부모들, 친지들, 미국에서 공부를 하고 박사학위를 받은 뒤에 조지타운대학 경제연구소에 있다가 IMF 직전에 돌아와 정·재계에 폭넓게 인맥을 쌓고 있는 일이 일목요연하게 정리되어 있었다. 창보그룹 회장, 상도 은행장, 부총리까지 그녀는 많은 남자들과 수상한 염문을 뿌려 비서실에는 <오성 임직원은 이상희와 가까이 지내지 말 것. 요주의 인물>이라는 붉은 글자가 박혀 있었다.

‘보통 여자가 아니구나.’

김영수는 소름이 끼치는 듯한 기분이 들었다. 비서실에서 작성한 보고서를 보자 이상희의 비행이 낱낱이 드러나 있었다.

‘명색이 박사라는 여자가 이런 짓을 하다니….’

김영수는 오성그룹 비서실에서 작성한 보고서를 읽고 이상희가 천박하다고 생각했다. 지난 밤 양평의 한 강가에서 카섹스를 했던 일이 꿈만 같았다. 문득 여자는 양파껍질이라는 말이 떠올랐다. 벗기고 벗겨도 그 속내를 알 수 없는 것이 여자라더니 이상희가 그런 여자였다.

“전에 경찰에 근무했던 친구들 있지?”

김영수는 경비과장을 불렀다. 경비과장이 황급히 본부장실로 올라와서 고개를 숙였다. 경비과장은 40대 후반으로 키가 크고 몸이 호리호리했다. 머리는 오성맨답게 단정했다.

“예.”

경비과장도 경찰 출신이었다.

“이 여자에 대해서도 비밀리에 상세하게 조사를 해봐.”

김영수는 경비과장이 본부장실로 들어오자 이상희의 인적 사항을 간단하게 적어서 내보냈다. 마치 전쟁을 하고 있는 기분이었다. 전쟁에서는 반드시 승리해야 한다. 김영수는 얼굴을 알 수 없는 영국 투기자본과 한판 승부를 벌여야 하겠다고 생각했다. 김영수는 그날 하루 종일 정신없이 보냈다. 그의 신경은 온통 영국 투기자본과 이상희에게 쏠려 있었다. 오성그룹의 모기업인 오성물산을 영국인들에게 빼앗길 순 없었다. 그는 오성물산 임직원들과도 비상대책회의를 열었다. 오성물산 임직원들도 영국 투기자본의 공격적인 주식 매입에 긴장하고 있었다. 투기자본은 회사를 인수하면 반드시 구조조정을 실시하여 회사의 가치를 높인 뒤에 비싼 가격에 팔아버린다. 그 과정에서 많은 직원들이 구조조정으로 실업자가 되기 때문에 임직원들도 긴장하고 있는 것이다.

|

||

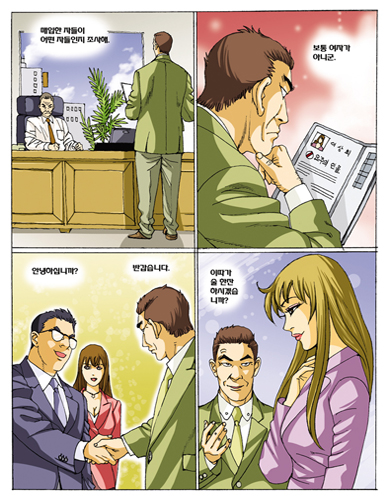

김영수가 이상희를 다시 만난 것은 사흘이 지났을 때였다. 김영수가 ‘조한우 박사 초청강의’에 갔는데 뜻밖에 이상희가 나와 있었다. 그때는 영국 투기자본이 이미 오성물산 주식 5%를 취득하여 증권가에 고시까지 마친 상태였다. 이상희는 에드워드 바크스라는 외국인과 함께였다. 며칠 전 여자의 알몸을 안던 생각을 하자 기분이 미묘했다.

“본부장님, 에드워드 바크스 씨예요.”

이상희가 에드워드 바크스를 소개했을 때 김영수는 바짝 긴장했다. 에드워드 바크스는 오성물산 주식 5%를 인수한 영국 투기자본의 대표자로 공시되어 있었다.

“안녕하십니까? 반갑습니다.”

에드워드 바크스가 먼저 손을 내밀었다.

“반갑습니다.”

김영수는 에드워드 바크스와 인사를 나누었다. 강의가 끝나 간단한 리셉션이 열리고 있을 때였다. 그가 오성물산 주식 5%를 취득했다는 사실에 전쟁터에서 적장을 만난 기분이었다. 김영수는 영어가 능숙하지 않아서 그와 오랫동안 이야기를 할 수 없었다. 형식적으로 간단한 이야기를 한 뒤에 다른 사람들과 어울렸다. 자신과 살을 섞은 남자를 자신의 남자에게 소개하는 이상희의 뻔뻔한 얼굴도 보기 싫었다. 김영수가 조한우 박사에게 강의가 인상 깊었다고 인사치레를 하는데 이상희가 한국 여자를 데리고 와서 소개했다.

“본부장님, 제 친구예요. IT 회사를 경영하고 있어요.”

이상희는 확실히 수치심도 몰랐다.

“안녕하세요? 장은숙이에요.”

장은숙이 밝은 목소리로 인사를 하면서 머리를 까딱했다.

“안녕하십니까?”

김영수는 정중하게 인사를 했다. 장은숙은 가슴이 탐스러운 여자였다.

“본부장님, 얘는 싱글이라 외로운 밤을 보내니까 잘해보세요.”

이상희가 눈을 찡긋하면서 야릇한 표정을 지었다.

“왜 이래? 싱글이라고 광고하고 다닐 일 있어?”

이상희의 말에 장은숙이 허리를 비틀면서 요염하게 웃었다.

“미인이십니다.”

“호호호. 본부장님이 더욱 멋쟁이세요.”

“잘한다. 아무리 싱글이라고 처음부터 달라붙니?”

이상희가 눈을 흘기는 시늉을 하고 에드워드 바크스에게 갔다.

“오성의 본부장님이니까 저 좀 도와주세요.”

김영수는 경제인들과 인사를 나누느라고 바빴으나 장은숙은 그에게서 떨어지지 않고 이야기를 건넸다. 그녀가 가까이 올 때마다 화장품 냄새가 코를 찔렀다.

“하하하. 뭐 제가 도울 만한 일이 있겠습니까?”

“사업적인 거죠. 본부장님에게는 크게 어려운 일도 아닐 거예요.”

“제가 도와드릴 만한 일이 있으면 도와드려야지요.”

“정말이요? 사실 저는 이상희와는 그렇게 친하지 않아요. 며칠 전에 우연히 만나서 오성그룹에 아는 분이 있느냐고 물었더니 본부장님을 안다고 해서 제가 소개 좀 해달라고 부탁을 했어요.”

장은숙은 솔직하게 접근을 하고 있었다. 사업적으로 부탁할 일이 있는 모양이다.

“이상희 씨와는 자주 만나지 않습니까?”

“지난번에 몇 년 만에 처음 만났어요. 대학에 다닐 때는 엄청 친했는데….”

김영수는 문득 장은숙을 통해서 이상희와 에드워드 바크스에 대해서 조사를 할 수 있을지도 모른다고 생각했다.

“싱글이라고 하시니까… 이따가 술 한 잔 하시겠습니까?”

“저는 좋아요. 오늘 본부장님을 만난 것이 너무 좋아요.”

김영수는 장은숙이 의외로 순진해 보인다고 생각했다. 리셉션이 끝나자 장은숙을 장충동에 있는 호텔의 ‘쉘부르’로 데리고 갔다. 쉘부르는 호텔 지하에 있는 고급스럽고 조용한 술집이었다.

<다음호에 계속>