그때 그 공룡들 십중이삼 ‘공중분해’

| ||

| ▲ 고 정주영 현대그룹 전 회장. 1990년대 당시 그 어느 기업도 현대의 아성을 넘기는 힘들었다. 일요신문 DB | ||

| ||

| ▲ 고 이병철 삼성그룹 창업주. 삼성은 2001년부터 재계 1위 자리를 차지하기 시작했다. 사진제공=우먼센스 | ||

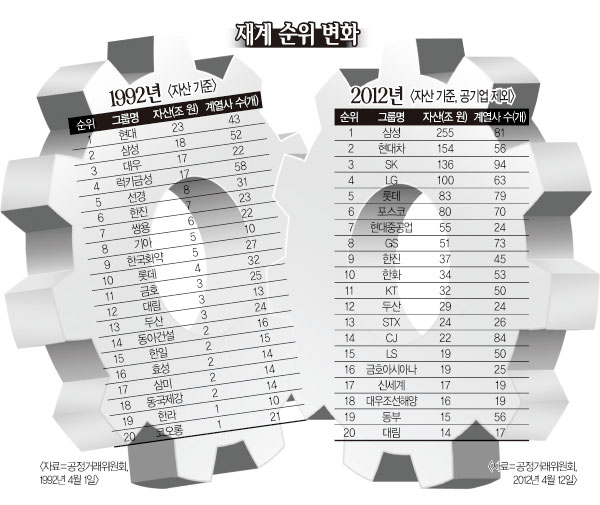

20년 전인 1992년. 우리나라 재계순위 1위는 현대그룹이었다. 자산 규모는 23조 1160억 원이었고 계열사는 43개였다. 현재 기준으로 보면 20위권에 속하겠지만 당시 현대그룹의 자산은 어마어마한 규모였다. 2위인 삼성그룹의 자산은 20조 원을 채 못 넘겨 18조 7130억 원이었다. 삼성의 계열사는 52개로 오히려 현대보다 많았다. 하지만 고 정주영 명예회장의 뚝심과 현대건설, 현대자동차, 현대중공업 등 내로라하는 계열사를 갖고 있던 현대의 아성을 그 어느 기업도 넘기는 힘들었다.

1992년 정 명예회장이 통일국민당 후보로 대선에 출마해 천문학적인 돈을 쏟아 부었음에도 이듬해인 1993년에도 현대는 재계 1위 자리를 지켰다. 현대가 1위 자리를 내준 것은 2001년. 이른바 ‘왕자의 난’을 거치면서 현대자동차 등이 분리되면서 그룹의 규모가 확 줄어든 때부터다. 2001년부터 재계 1위 자리는 삼성이 차지하기 시작했다.

1992년 재계순위 10위(공기업 제외)에 오른 기업의 면면을 보면 꽤 흥미로운 구석을 발견할 수 있다. 3위에 대우가 올라 있고, 4위에 럭키금성, 5위는 선경이었다. 한진이 6위, 쌍용이 7위, 기아가 8위로 그 뒤를 이었으며 한국화약, 롯데가 각각 9위와 10위에 올라 있다.

대우, 쌍용, 기아처럼 지금은 이름만 남은 채 다른 기업에 흡수·합병됐거나 계열사별 독자적으로 생존해 있는 기업이 있는가 하면, 럭키금성(LG)이나 선경(SK), 한국화약(한화)처럼 글로벌시대를 맞아 그룹명과 CI를 바꾼 기업도 있다. 한국화약은 1993년, 럭키금성은 1995년, 선경은 1998년에 각각 한화와 LG, SK로 그룹 이름을 바꿨다.

1992년 재계순위에서 눈에 띄는 대목은 기아(현 현대차그룹 계열)가 단독으로 8위에 올라 있다는 점이다. 자동차 전문기업으로서 재계 8위까지 올랐다는 것은 당시 기아차의 인기와 위상이 어느 정도였는지 짐작케 하는 대목이다. 승합차 ‘봉고’로 엄청난 인기몰이를 한 기아는 이후 ‘프라이드’, ‘스포티지’ 등 히트상품을 잇달아 출시하며 흥행을 이어갔던 것이 큰 영향을 끼쳤다. 기아의 또 하나 특징은 ‘오너 없는 유일한 10대 기업’이라는 점.

전문경영인 체제로 재계 8위에 오른 기아는 당시 취업준비생들에게 선망의 직장이었다. 한 대기업 관계자는 “샐러리맨도 그룹 회장에 오를 수 있다는 것을 보여준 김선홍 회장은 당시 취업준비생들과 샐러리맨들의 신화였다”고 회고했다.

김우중 대우 회장도 샐러리맨들에게 선망과 존경의 대상이었지만 김선홍 회장의 경우와는 사뭇 다르다. 과거 기아차 출신 한 인사는 “김선홍 회장은 ‘기술과 품질이 좋으면 차는 무조건 팔린다’는 신념을 갖고 있었다”고 전했다. 즉 영업적 측면보다 기술적 측면을 강조했다는 것이다. 이는 김 회장이 엔지니어 출신이라는 점도 크게 작용했다. 반면 김우중 회장은 창업보다 인수·합병(M&A)에 주력했으며 M&A 후 덩치를 키우는 데 천부적인 재주를 지녔다는 평가를 받는다.

이처럼 펄펄 날던 대우나 기아, 쌍용 등은 무리한 투자로 인한 극심한 유동성 위기를 견디지 못하고 쓰러졌다. 재계에서 ‘대마불사’라는 말이 통하지 않게 된 것도 이들 때문이다. 그 외 20위권에는 한일그룹(15위), 삼미그룹(17위) 등이 포함돼 있다. 이들 기업은 1998년 외환위기 때 해체돼 지금은 볼 수 없다. 또 1990년대 초 천문학적인 규모의 리비아 대수로공사를 수주한 동아건설이 1992년엔 재계 14위에 올라 있다.

20년 전 재계 순위와 주력 계열사들을 검토해보면 당시에는 건설과 중공업, 자동차 등이 우리나라의 주력산업이었음을 알 수 있다. 전자와 통신이 대세인 지금과 비교되는 대목이다. 삼성전자, 금성사, 대우전자 등 전자산업도 무시하지 못할 산업이긴 했지만 일본 업체에 뒤떨어진 ‘싸구려’ 이미지가 강했다. 지금처럼 글로벌 시장에서 인정받는 위치가 아니었다.

| ||

| ▲ 2005년 김우중 전 대우 회장이 분식회계 등 혐의로 구속수감되고 있다. 사진공동취재단 | ||

| ||

| ▲ 1997년 기아그룹 채권은행단이 자금지원방안을 논의하고 있다. 사진제공=서울신문 | ||

2위(공기업 제외) 현대차의 자산총액이 165조 9000억 원인 점을 감안하면 삼성의 독주가 당분간 지속될 듯하다. 무엇보다 삼성은 삼성전자는 물론이려니와 삼성생명, 삼성카드, 삼성SDI, 삼성중공업, 제일기획, 제일모직 등 이름 있는 계열사가 수두룩할 뿐 아니라 금융·비금융을 망라해 무려 81개의 계열사를 거느리고 있다.

자산총액이 100조 원이 넘는 기업집단은 삼성을 비롯해 현대차, SK, LG순이며 이 4개 기업이 최근 몇 년간 ‘4대기업’이라는 이름으로 묶이고 있다. 롯데, 포스코, 현대중공업, GS, 한진, 한화까지가 2012년 재계 순위 10위권에 해당한다.

삼성전자와 현대차는 세계 유수의 기업과 자웅을 겨룰 만큼 글로벌 기업으로 성장했다. 삼성은 소니 등 일본 기업을 일부 넘어섰고 애플과 경쟁하고 있으며, 현대차는 토요타를 넘어 폭스바겐마저 뛰어넘으려 하고 있다. 20년 전 ‘싸구려’ 이미지는 옛말이 됐다. 20년간의 변화에 있어서 무엇보다 IMF 외환위기가 재계를 뒤흔들어놓은 것을 빼놓을 수 없다. 재계 2, 3위를 다투던 대우그룹을 비롯해 1990년대까지 재계를 주름잡던 기업들이 와르르 무너졌다.

| ||

대부분 선친의 기업을 자녀들이 서로 나눠 가지면서 분리된 이들 기업은 다시 그룹화하며 또 다른 재벌을 형성하고 있다. 이들은 ‘협력’이라는 이름 아래 서로 도와주면서 함께 성장했다. 다시 말해 든든한 배경과 인연을 바탕으로 기업을 경영하고 덩치를 키우는 데 비교적 수월했다는 것이다.

롯데와 신세계 등 유통 전문 기업의 성장도 20년 전과 비교해 특색 있는 점이다. 20년 전 자산 4조 8000억 원으로 재계 10위였던 롯데는 자산을 83조 3000억 원, 무려 20배가량 불리면서 5위로 껑충 뛰었고 삼성에서 분리돼 나온 신세계는 자산 17조 5000억 원으로 17위에 올라 있다. 식음료와 유통, 엔터테인먼트를 중심으로 한 CJ는 14위다.

20년 전과 비교해 재계 20위 안에서 단연 눈에 띄는 기업은 STX그룹이다. 지난 2001년 5월 강덕수 회장이 쌍용중공업을 인수한 후 사명을 STX주식회사로 변경하면서 출범한 STX그룹은 불과 11년 만에 재계 13위까지 뛰어올랐다. 강덕수 회장은 흔히 김우중 회장에 비유된다. 창업보다 인수·합병(M&A)으로 그룹의 덩치와 자산을 키웠다는 점에서다.

조선업 호황기를 맞은 영향도 컸지만 법정관리 회사(쌍용중공업)를 불과 11년 만에 지금의 STX그룹으로 성장시킨 것은 재계에서 흔치 않은 일이다. 너무 갑작스레 성장한 탓에 ‘정권의 보이지 않는 비호세력이 있다’는 소문에 시달리기도 했다. 또 이것은 STX와 관련해 ‘유동성 위기설’이 끊이지 않는 이유가 되기도 하다.

재계 고위 관계자들에 따르면 2000년대 말까지만 해도 강덕수 회장은 전경련 등 재계에서 이른바 ‘왕따’당하기 일쑤였다. 샐러리맨 출신인 데다 워낙 빠른 속도로 성장하다보니 보수적인 분위기인 재계 오너 사이에서 곱지 않은 시선을 받았다는 것. 강 회장이 재계 총수 사이에서 서서히 인정받기 시작한 것은 2009년 전경련 부회장을 맡으면서다. 한 대기업 고위 관계자는 “강 회장에 대한 곱지 않은 시선이 완전히 사라진 것은 아니다”라며 “STX의 위기를 해결해야 비로소 인정받을 수 있을 것 같다”고 귀띔했다.

이재용, 정의선, 신동빈, 정용진 등 재계 젊은 후계자들이 서서히 전면에 나서면서 재계 트렌드가 변화하고 있는 점도 특징이다. 재벌 총수들이 갖고 있던 폐쇄적이고 권위적인 이미지에서 벗어나 개방적이고 친화적인 이미지로 변화해가고 있다. 트위터·페이스북 등 소셜네트워킹서비스(SNS)를 통해 직원·고객과 직접적으로 교류하기도 한다. 재계 관계자는 “해외 유학 경험이 많아서인지 선친들에 비해 크게 권위적이지 않다”며 “직원과 고객에게 친근하게 다가가려 하는 것 같다”고 말했다. 재계 또 다른 관계자는 “최근엔 재벌 오너의 직접적인 노출은 부정적인 영향을 끼친다고 생각해 SNS를 꺼리는 추세로 바뀌고 있다”고 전했다. 박용만 두산 회장과 정용진 신세계 부회장이 최근 트위터를 자제하고 있는 것도 그런 이유라는 것이다.

앞으로 20년 뒤, 2032년 재계 20위권엔 또 어떤 변화가 있을지, 이들 젊은 후계자들은 또 어떤 모습을 하고 있을지 벌써 궁금해진다.

임형도 기자 hdlim@ilyo.co.kr