‘청와대는 알고 있었다’

|

||

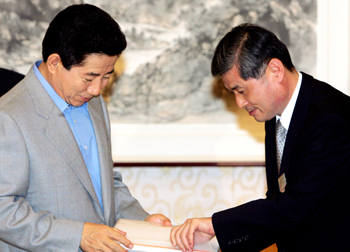

| ▲ 지난 7월28일 청와대에서 열린 ‘우수과학자 초청 오찬’에서 황우석 교수(오른쪽)가 참석 과학자들의 논문을 노무현 대통령에게 전달한 뒤 열어 보이고 있다. 청와대사진기자단 | ||

지난 16일 “줄기세포가 있다”는 황 교수의 긴급 기자회견 직후 노성일 미즈메디 병원 이사장이 황 교수의 주장을 반박하는 또 다른 기자회견을 가졌다. 이젠 ‘황우석 대 노성일’의 진실게임 양상을 띠고 있는 것이다.

그런데 지난 12월 초 정계 일각에선 “모 정부 기관에서 자체 조사를 통해 황 교수 논문의 진위를 이미 파악했다”는 ‘설’이 나돌았다. 여기에 “정부 기관에서 자체 조사한 결과 그동안 알려졌던 황 교수팀 연구업적의 상당 부분이 사실과 다르다는 결론이 나왔다”는 말까지 덧붙여졌다.

이 같은 ‘설’이 처음 나돌던 당시는 MBC

만약 이 같은 소문이 사실이라면 정부에선 이미 황우석 박사 논문의 문제점을 파악했지만 그동안 입을 굳게 닫고 있었던 셈이다. 자칫 자체 조사결과를 누설했다가는 우리나라 과학계뿐만 아니라 국가 신인도에 ‘쓰나미급’ 파장을 불러올 초대형 악재로 작용할 것이 명약관화했기 때문이라는 것. 이에 정부 상층부가 사태의 추이를 관망하는 쪽으로 가닥을 잡았다는 그럴듯한 분석도 곁들여졌다.

정가 일각에선 모 정부 기관에서 자체 조사한 이 같은 결과에 대해 청와대도 보고를 받았을 가능성이 높다는 주장도 제기됐다.

한 정가 소식통은 “지난 6월 초 MBC

황우석 박사의 연구에 대한 논란이 본격적으로 벌어진 것은 지난 11월 하순.

이에 노 대통령은 같은 달 27일

이와 관련해 앞서 언급했던 소식통은 “대통령도 이미 정부 기관의 자체 조사결과를 보고 받은 상황이기 때문에 일방적으로 MBC만 잘못했다는 식으로 여론 재판하는 것을 우려했던 것이 아닌가 싶다”고 짐작했다. 노 대통령이 모 정부 기관의 조사 결과를 알고 있었기 때문에 일방적으로 MBC만 뭇매를 맞고 있는 것에 대해 좌시할 수 없었다는 것. 그래서 청와대 홈페이지 기고문을 통해 그 같은 우려를 표명한 것 아니냐는 주장이다.

그렇다면 실제로 모 정부 기관은 황 교수팀의 연구 성과에 대해서 자체 조사를 벌였던 것일까.

이에 대해 해당 정부 기관의 한 관계자는 “황 교수팀의 연구 분야가 워낙 전문적인 것인데 어떻게 자체 조사를 할 수 있겠느냐”고 반문하면서 “자체적으로 조사한 사실이 없다”고 주장했다. 아울러 이 관계자는 “만약 청와대 등에서 황 교수팀 논문이 사실과 다르다는 것을 사전에 인지했다면 상황이 이렇게까지 번지지는 않았을 것이다”고 덧붙였다. 결국 황 교수 논문에 대해 사전 조사를 한 적도, 또 청와대에 보고를 한 바도 없다는 얘기다.

그런데 이 관계자는 “그렇지만 황 교수 문제가 큰 관심사였기 때문에 여기저기 물어볼 수는 있는 것이 아니냐”는 애매한 뉘앙스를 풍겼다. 이는 ‘공식적’ 자체 조사는 아니더라도 ‘비공식적’ 사실 확인은 시도해봤다는 것을 시사하는 대목이어서 주목된다. 그러면서도 이 관계자는 “그런 조사를 한 적은 없다”고 재차 강조했다.

그런데 황 교수는 지난 16일 긴급기자회견에서 “(우리 연구팀이) 수립했던 줄기세포 6개가 금년 1월9일 줄기세포 실험실로 이용중이던 서울대 가건물과 본관 실험실에서 심각한 오염사고가 동시에 발생해 더 이상 줄기세포 실험을 못했고, 6개의 세포가 더 이상 생존할 수 없는 지경에 이르렀다. 이런 사정은 당일 즉시 정부에 보고했고 후속대책을 세웠다”고 밝힌 바 있다.

이는 황 교수팀이 그동안 연구과정에서의 문제와 성과 등을 정부에 즉시 보고해왔다는 것을 시인한 셈이다. 정부는 황 교수팀에 연구개발비로 지난해엔 65억원, 올해는 2백65억원을 지원했다.

황 교수가 줄기세포 오염 당시 상황을 보고한 당사자는 박기영 청와대 과학기술보좌관. 앞서 언급했던 소식통의 전언이 모 정부 기관의 주장대로 사실이 아니더라도 최소한 황 교수와 청와대 사이에 ‘교감’이 있었던 셈이다. 그렇다면 청와대 핵심부를 비롯해 해당 정부 기관도 황 교수 연구의 성과와 문제점 등을 어느 정도 인지하고 있었을 것으로 보인다.

과연 정부 기관의 사전 자체 조사가 있었는지, 만약 있었다면 구체적으로 어떤 결론을 내렸었는지, 그리고 어느 선까지 보고가 됐는지 자못 궁금해진다.

김지영 기자 young@ilyo.co.kr