특정업체 ‘심의순서 새치기’ 있었다

|

||

이 같은 상황에서 게임기 심의기관인 영상물등급위원회(영등위)가 게임제작업체들로부터 거액의 ‘급행료’를 받고 특혜 심의를 해왔다는 구체적인 주장이 제기돼 파문이 예상된다.

국내 유명 게임제작업체 관계자 A 씨는 “열악한 재정상태 때문에 하루라도 빨리 출시하길 원하는 게임제작업체들의 절박한 심리를 악용, 영등위 일부 관계자들이 일부 업체들로부터 거액의 급행료를 받고 접수번호를 바꿔치기하는 편법을 동원해 특혜를 줘왔다”면서 “이 같은 정황을 뒷받침할 자료를 갖고 있다”고 주장했다. A 씨의 주장이 사실로 밝혀질 경우 그간 소문으로만 나돌던 영등위 급행료 비리의 고리가 드러나는 것이어서 향후 검찰 수사에도 적잖은 영향을 끼칠 것으로 예상된다.

“빠른 심의를 조건으로 영등위에 급행료가 건네졌다는 루머는 게임업계에서 오래전부터 나돌던 얘기였다. 그러나 그것은 이 바닥에서 실제로 있어온 ‘사실’이기도 했다.”

‘바다이야기’만큼 유명세를 탔던 한 게임기 제작업체 관계자 A 씨는 지난 8월 24일 기자와 만난 자리에서 영등위 심의과정의 의혹에 대해 어렵게 입을 열었다.

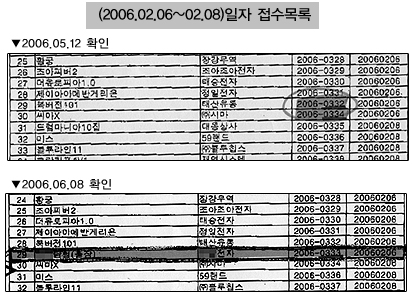

A 씨가 급행료 로비 의혹을 제기하며 근거로 제시한 것은 다섯 쪽짜리 자료. 이 자료는 영등위 홈페이지에 올라와 있는 특정 월일의 ‘아케이드게임 일일접수 목록’을 일정 기간마다 다운받아 인쇄한 것으로 △연번(일련번호) △한글제명(게임기 이름) △신청(회)사 △접수번호 △접수일자 등 다섯 가지 항목이 기록돼 있다.

영등위가 이처럼 접수목록을 홈페이지에 공개한 이유는 ‘투명한 심사’를 위한 것. 심사를 신청한 게임물이 워낙 많아 극심한 체증 현상이 빚어지면서 처리 순번 등을 놓고 의혹과 시비가 잦아지자 접수 순번과 접수일, 신청회사 등을 밝혀놓은 것이다.

그러나 아이러니하게도 바로 이 접수목록에서부터 ‘의문’은 시작된다. 영등위 관계자가 무슨 이유에서인지 특정업체를 무리하게 끼워넣은 흔적이 목록에 남아 있다는 것이 A 씨의 주장이다.

A 씨에 따르면 이른바 ‘끼워넣기’가 이뤄지는 방식은 이렇다. 영등위 에 게임물에 대한 등급분류를 신청한 제작사가 등급분류를 자진 취하할 경우 영등위 측이 그 접수번호를 다음 번호로 채우지 않고 일부러 비워 두거나 아예 처음부터 특정 번호를 비워 둔다는 것이다. 그 뒤 ‘빠른 심의’를 원하는 업체들로부터 불법적인 루트를 통해 ‘급행료’를 받고 비워둔 번호의 접수번호를 부여해준다는 것.

여기서 말하는 ‘급행료’란 새로운 게임기기를 내놓은 업체가 심의를 좀 더 빨리 쉽게 받을 수 있도록 도와달라는 뜻으로 영등위 관계자에게 지불하는 대가성 ‘뇌물’이다. 업계에 회자되고 있는 급행료의 수준은 적게는 수천만 원에서 억대에 이르는 것으로 알려져 있다. 급행료를 내고 비워진 접수번호를 부여받은 업체는 평균 5~6개월이 걸리는 심의를 일사천리로 받고 심지어 십여일 만에 시장에 등장할 수도 있다는 것이다.

A 씨가 제시한 자료에는 이 같은 의혹을 살 만한 석연치 않은 정황들이 드러나 있다. A 씨는 2006년 2월 6일과 2월 8일의 접수목록을 대표적인 사례로 들었다.

A 씨는 영등위 심사과정에 대한 의문 때문에 2월 6일과 8일 양일간의 접수목록을 2006년 5월 12일과 23일, 6월 8일 등 시차를 두고 세 차례에 걸쳐 확인해봤다고 한다. 그 결과 5월 12일과 23일에는 접수목록에서 분명히 공란으로 남아 있던 접수번호 2006-0333호의 란이 6월 8일 확인했을 때에는 특정 회사가 접수한 것으로 기록돼 있었다는 것. 실제로 A 씨가 제시한 이 날짜의 자료에는 해당 란에 ‘한글제명 H 탐험(출장), 신청사 L 전자’라고 기재된 것으로 확인됐다.

갑자기 등재된 문제의 업체는 아무리 살펴봐도 이전 접수목록에는 없던 업체로, 이처럼 공란이었던 접수번호를 뒤늦게 차지하게 된 배경을 두고 의문이 생길 수밖에 없다.

A 씨는 이런 부분이 관례적으로 있어온 영등위의 급행료 특혜 의혹을 뒷받침해주는 중요한 단서라고 주장하고 있다. 원칙대로라면 접수 후 석 달 이상 비어있던 접수번호를 뜬금없이 다른 업체가 차지해 먼저 심의를 받는다는 것은 불가능하기 때문이다.

물론 영등위는 2005년 11월 23일 ‘전체이용가’ 게임물의 경우에는 우선적으로 심의를 한다는 조건을 공시한 바 있다. 그러나 A 씨가 지적한 H 탐험의 경우는 ‘18세 이용가’로 위의 공지사항에 해당되지 않는 게임물이다. 따라서 이 건은 급행료 로비 등에 의해 접수번호를 조작한 것으로 판단할 수밖에 없다는 것이 A 씨의 주장이다.

|

||

| ▲ 영등위 홈페이지에 올라 있는 ‘아케이드 게임 일일 접수목록’의 2월 6~8일 부분이다. 5월 12일 확인한 접수목록엔 없던 접수번호‘2006-0333’이 6월 8일에 확인해보니 슬그머니 나타났다. 특정회사가 이 번호를 차지했다. | ||

그런데 게임제작업체는 소규모 전문인력으로 돌아가는 영세업체가 대부분이다. 또 회사 자금의 대부분을 게임개발에 투자비 명목으로 쏟아붓기 때문에 막상 새 게임이 개발됐을 때엔 재정이 사실상 바닥 상태나 마찬가지다. 업체는 목돈을 들여 개발한 게임이 하루빨리 시장에 나와 이름을 알리고 ‘대박’나는 것을 기대할 수밖에 없는 상황. 따라서 영등위의 심의는 이들 업체로서는 자신들의 운명이 걸린 가장 중요한 첫 관문인 셈이다. 영등위의 심의를 늦게 통과할수록 업체의 적자 폭은 커지게 마련. 이것이 ‘급행료’라는 편법이 등장하게 되는 배경이다.

특히 게임기 시장이 활성화되고 ‘돈’이 된다는 소문이 퍼지면서 게임업체들이 너도나도 신규 게임을 무더기로 개발하면서 영등위의 심의를 받기 위해서는 평균 수개월을 기다려야 하는 기현상이 벌어졌다. 실제로 지난 2월 한 달에만 영등위에 등급분류 신청을 한 아케이드 게임물은 무려 920여 개에 달했다. 일주일에 세 차례 정도 심의를 하는 영등위가 산더미처럼 밀려있는 업체들의 기기를 심사하는 데는 평균 수개월씩 걸릴 수밖에 없다.

게임업자들의 모임인 사단법인 한국컴퓨터게임산업중앙회 김민석 회장(41)은 “영등위에서 심의 적체 현상을 고의로 한두 달 끌어가는 것은 예사라고 알려졌다. 개발상들은 대부분 영세업체들인데 게임 출시가 하루 늦어지면 굶어 죽는다”며 실상을 지적한 바 있다.

실제로 영등위와 게임업체 간 조직적인 유착·로비 의혹은 이미 지난 5월 대통령직속기관인 국가청렴위원회가 내놓은 보고서 ‘예술행정 분야 청렴성 제고를 위한 제도 개선 방안’에서도 지적된 바 있다. 이 보고서는 지난해 11월부터 6개월간 게임물 등급심의 과정에 대한 실태조사를 벌이고 그 결과를 토대로 작성한 것이다.

청렴위 보고서에 따르면 지난해 성인오락실용 게임물 3000여 건 중에는 심의 기간이 90일이 넘게 걸린 업체들도 있는 반면 의심이 가는 특정업체는 열흘 만에 심의가 끝난 경우도 있는 것으로 나타났다.

또한 당시 청렴위는 “영등위 심의위원들이 게임업체에 나가 심의하는 ‘출장심의’의 경우 ‘일반심의’의 합격률인 71.5%를 훨씬 웃도는 96.5%의 합격률을 보여 심의위원들에 대한 업계의 로비ㆍ향응제공 의혹이 있다”고 지적했는데 A 씨가 제시한 자료에 나온 문제의 H 탐험에 대한 심의 역시 ‘출장’으로 이뤄진 것으로 기록돼 있다.

하지만 이 같은 급행료 수수 의혹에 대해 영등위 관계자는 “말도 안 된다. 뻔히 들통날 일인데 그런 로비를 할 수 있었겠는가”라며 완강히 부인했다. 또 A 씨가 제출한 자료에 나타난 사례처럼 공란으로 남아 있던 접수번호를 다른 업체가 뒤늦게 차지한 것에 대해서도 “입금 문제상 간혹 신청한 업체가 빠지는 경우가 있으나 그렇다해도 그 자리에 순서에 없던 다른 업체가 들어온다는 것은 있을 수 없는 일”이라고 단언했다.

영등위 관계자의 얘기대로 접수번호대로 심의를 받는 것이 영등위가 내세운 대원칙. 그렇다면 A 씨의 자료를 통해 드러난 ‘특정 업체의 새치기’는 어떻게 설명해야 할까.

이수향 기자 lsh@ilyo.co.kr