무분별한 지자체의 숟가락 얹기에 지방 공연은 이익 안 남아

지자체의 지나친 공공시설 사용료 징수와 규제가 지역 사회의 문화예술 진흥을 막아서고 있다. 문화체육관광부가 나서서 상위법을 손 봐야 지역 사회에도 다양한 공연이 자리잡을 수 있다는 지적이다.

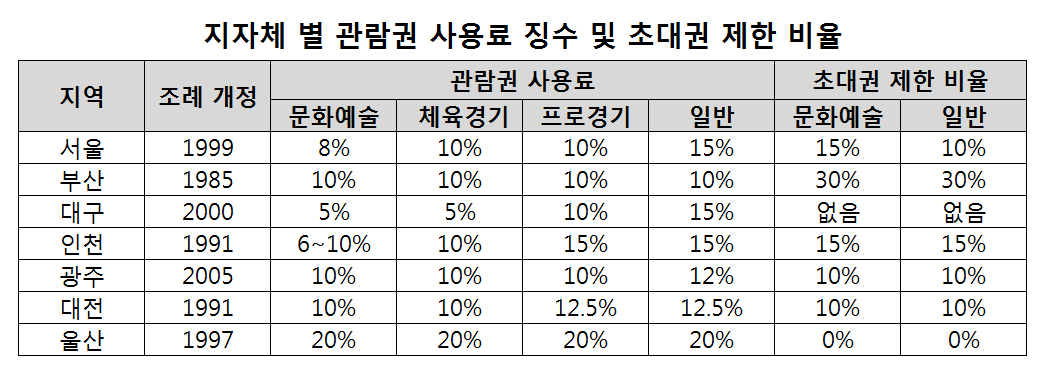

현재 지자체는 공공체육관과 운동장을 공공체육시설을 공연 공간으로 대여하고 있다. 하지만 대관료를 받는 동시에 ‘관람권 사용료’ 조로 티켓 판매 판매액의 5~20%를 가져간다. 티켓 판매 수수료인 셈이다. 초대권 배포 가능 수량 역시 제한한다. 기획자가 제한량을 넘어 홍보용으로 표를 나눠줄 경우 지자체는 이를 정상 티켓 판매분으로 간주해 관람권 사용료를 징수한다. 국세청과 지자체가 가져가는 금액은 티켓 가격의 절반에 육박한다.

이 같은 불합리한 구조의 원인으로 지자체의 무분별한 조례 베끼기가 지목됐다. 정부가 지난 1976년 국민체육진흥기금 조성 범위를 담배 광고에서 운동장과 체육관 입장료 부가 모금으로 확대하자 각 지자체는 공공체육시설 대여 사업을 펼치기 시작했다. 광역시 중에는 부산이 최초로 1985년 부산구덕운동장조례를 부산공설운동장시설사용료징수조례를 개정하며 관람권 사용료 징수를 조례에 포함했다. 공연 수입 총액의 20%는 부산시의 몫으로 돌아갔다.

1988년 지방자치법에 따라 지자체가 공공시설 이용 사용료를 받을 수 있도록 개정되고 이런 징수 구조는 전국적으로 퍼져 나갔다. 1991년을 기점으로 각 지자체는 부산의 관람권 사용료 조례를 참고한 뒤 무분별하게 해당 항목을 조례에 추가했다. 초대권 제한 역시 1990년 인천시가 초대권을 일반 관람권 가격의 50%로 판단해 관람권 사용료를 수취하며 시작됐다. 박영강 동의대 지방자치연구교수는 “88년 지방자치법 개정 이전에도 몇몇 지자체는 자체 조례를 개정해 공공시설 이용료를 지자체 수입으로 받을 수 있었다. 각 지자체가 서로 조례를 참고해서 만들다 보니 관습적으로 추가한 지자체도 많아 보인다”고 말했다.

국세청에 이익의 20%를 내고 지자체에는 대관료도 지불하는데 티켓과 초대권에까지 지자체가 숟가락을 얹는 건 기획자에게 너무도 가혹한 환경이란 지적이다. 기획자들은 이런 구조 탓에 지방 공연보다 해외 공연을 선호하기에 이르렀다. 해외와 내한 공연을 기획하는 이 아무개(29) 씨 “국내에서 빅뱅 급의 거대 공연 외에는 돈 못 번다. 수익 보다는 회사나 브랜드 알리려고 봉사하는 셈 친다. 돈은 보통 해외에서나 벌어 오지 한국에서 공연하고 돈 버는 기획자가 어디 있냐?”라며 “적당한 임대료만 받으면 되지 관람권 발행한다고 돈 받고, 무료티켓 제한에 임대대금 선납, 지급보증보험까지 요구하는 게 과연 문화예술 진흥이 맞냐?”라 반문했다.

관계자들은 문화체육관광부가 나서서 상위법을 손 봐 지방에도 문화예술 저변이 확대되도록 힘써야 한다고 강조한다. 익명을 요구한 한 지자체 체육진흥과 관계자는 “아무 이유 없이 조례가 제정됐고 그 누구도 이유를 알지 못한다. 지역 공연을 원하는 기획자 문의에 응대하다 보면 이런 조례 탓에 공연을 포기하는 사례가 많다”며 “조례를 개정하자고 담당자 선에서 위에 얘기해 봐야 국장도 시장도 전혀 신경 쓰지 않는다. 조속히 해결하려면 문화체육관광부에서 우리가 기준으로 삼는 체육시설 관리·운영 조례의 상위법인 체육시설의 설치·이용에 관한 법률을 개정해야 한다. 다채로운 문화예술공연이 지방에서도 자주 열릴 수 있는 돌파구는 문화체육관광부 손에 달렸다”고 말했다.

최훈민 기자 jipchak@ilyo.co.kr