꼭 지켜야 할 우리 유산 [7] 일제의 ‘금지곡’에서 시대를 초월한 겨레의 노래로

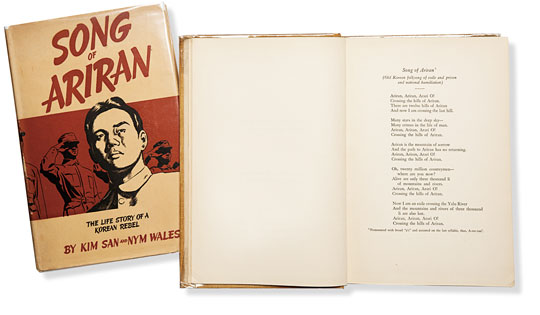

1941년 미국에서 발행된 님 웨일스의 <아리랑의 노래>(Song of Ariran). 사진제공=아리랑 아카이브

이 땅에 발 딛고 있는 사람이라면 아리랑을 모르는 이가 있을까. 시대를 초월해 한민족을 상징하는 대표 노래로 자리 잡은 아리랑. 지난 2012년 아리랑은 ‘아리랑, 한국의 서정민요’라는 이름으로 유네스코 인류무형문화유산에 등재되기도 했다. 그런데 정작 우리는 아리랑의 내력에 대해 과연 얼마나 잘 알고 있을까. 시침을 과거로 되돌려 아리랑이 걸어온 뒤안길을 한번 살펴보자.

아리랑은 단일한 하나의 곡이 아니라 한반도 전역에서 지역별로 다양한 곡조로 전승되어온 가락이다. 실제로 ‘아리랑’이라는 제목으로 전승되는 민요의 수가 최소 60여 종, 3600여 곡에 이르는 것으로 전문가들은 추정하고 있다.

‘아리랑’이라는 이름이 처음 등장하는 문헌은 구한말의 독립운동가 황현(1855~1910)이 지은 <매천야록>이다. 이 책에서 황현은 창덕궁 안에서 고종 황제와 명성황후가 광대패들이 부르는 아리랑타령(阿里娘打令)을 즐겨 들었다며 이 노래에 대해 ‘신성염곡’(新聲艶曲)이라고 표현했다. 신성염곡은 ‘새로 생긴 고운 노래’ 혹은 ‘새로 생긴 사랑 노래’ 정도로 해석할 수 있는데, 좌중의 손님들 중 일부는 아리랑을 “잡된 노래”라고 혹평하기도 했다고 한다.

구한말 고종황제를 곁에서 도왔던 미국인 선교사 H.B 헐버트가 1906년에 출간한 <대한제국사 서설>에는 아리랑의 음계까지 악보로 채록돼 있어 눈길을 끈다. 헐버트는 아리랑을 한국의 성악으로 소개하며 ‘A-ra-rung’이라 표기하기도 했다. 진용선 아리랑박물관장이 집필하고 국가기록원이 발간한 전자책 <민족의 노래 아리랑>에 따르면 1894년 일본 <유우빈호우치(郵便報知)신문>에 ‘조선의 유행요’라는 제목으로 아리랑 가사와 해설이 실렸는데, “산간벽지의 아이들이나 포구의 아이들까지도 입에 담고 있다”는 내용이 담겼다고 한다. 이러한 기록들은 아리랑이 이미 구한말에 대중적으로 인기 있는 민요였다는 사실을 알려준다.

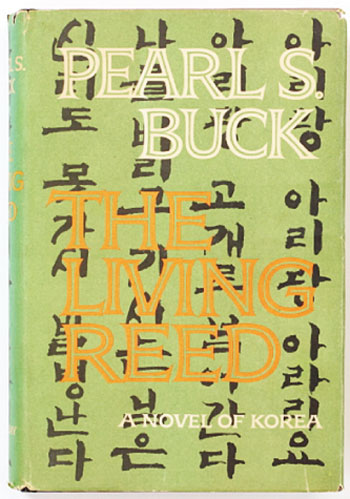

펄벅의 소설 <살아있는 갈대>(The Living Reed).

이 영화의 주제가 ‘아리랑’은 구한말의 ‘구(舊)아리랑’과는 달리 나운규가 편곡한 ‘신(新)아리랑’이었다. 일제는 영화 주제가 아리랑이 불온한 가사를 담고 있다는 이유로 개봉 첫날부터 선전 전단지를 압수하였고, 나중에는 노래를 부르지 못하도록 금창령(禁唱令)을 내리고 아리랑 음반까지도 판매를 금지시켰다. 그러나 우리 겨레가 가슴으로 이어 부르는 아리랑을 결코 멈추게 할 수는 없었다. 영화의 흥행 성공으로 ‘아리랑’은 우리 민족을 상징하는 노래로 자리매김하였고, 이후 다양한 아리랑 신민요와 유행가가 계속 등장해 인기를 끌었다. 일제의 수탈을 피해 중국과 러시아로 이주한 한인들은 애달픈 삶 속에서도 머무는 곳마다 아리랑을 퍼뜨리는 전파자 역할을 하기도 했다. 해외의 동포들은 나라를 잃고 유랑하는 설움을 아리랑으로 달랬고, 조국을 되찾자며 ‘독립군 아리랑’, ‘광복군 아리랑’을 불렀다.

음악가이자 항일운동가인 한유한은 오페라 <아리랑>을 작곡해 1940년 중국 서안(西安) 남원문에서 첫 공연을 했는데, 여기서 얻은 수익금을 항일 군인들의 옷을 만드는 데 보태기도 했다. 이 무렵 미국의 저널리스트인 님 웨일스는 중국에서 가까이 지냈던 독립운동가 김산(본명 장지락)의 일대기를 펴냈다. 책 제목은 바로 ‘Song of Ariran’(아리랑의 노래)이었다.

흥미롭게도, 소설 <대지>로 노벨문학상을 수상했던 펄 벅이 선택한 한국의 상징도 ‘아리랑’이었다. 펄 벅은 한국을 무대로 삼은 소설 <The Living Reed>(살아 있는 갈대)를 1963년 미국에서 발간하면서 아리랑 한글 가사를 책표지의 배경으로 삼기도 했다.

대체 왜 이들은 한국을 상징하는 문화로 아리랑을 꼽았던 것일까. 심금을 울리는 특유의 서정적인 멜로디 때문이었을까, 아니면 아리랑에 깃든 해학과 불굴의 정신이 우리 민족의 모습과 닮았기 때문이었을까.