|

||

‘체육회와 현대사 굴곡’의 관계는 역대 수장들의 면면을 되돌아보면 잘 드러난다. 해방 이후 여운형(11대) 신익희(14대) 조병옥(16대) 이기붕(17대) 이철승(18대) 민관식(22대) 김택수(24대) 박종규(25대) 조상호(26대) 정주영(27대) 노태우(28대) 등 세인의 눈과 귀에 익은 거물급 인사들이 대거 포함돼 있는 것은 체육회장이 단순히 스포츠 단체장이 아님을 알 수 있다. 그 가운데서도 ‘체육회’의 위상과 관련, 정주영의 역할과 의미는 돋보인다는 것이 일반적 세평.

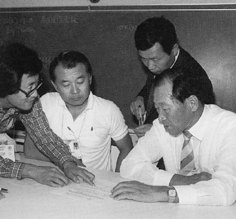

전임 조상호 회장에 이어 취임한 정 회장(82년 7월∼84년 10월)은 종래 정치인들의 단골자리를 재계의 거물급 경제인이 맡았다는 점에서 우선 주목을 받았다. 또한 그가 올림픽 유치 사절단장으로 그 성공에 결정적으로 기여한 것은 체육회 발전사에 큰 획을 그은 일로 꼽힌다. 특히 체육회장에 부임하면서 “나는 봉이 아니다” 라는 유명한 말을 남기기도 했던 정 회장은 2년3개월의 재임기간 동안 약 40억원의 사재를 투자, 대한체육회가 오늘의 발전적 면모를 갖추는데 확실한 가교역할을 했다는 평을 얻기에 이른 것이다.

그 ‘역할‘의 핵심인 이른바 ‘바덴바덴 비화’. 그 내막은 어떤 것일까. 88올림픽 유치의 막전막후는 인간 정주영의 ‘마지막 투혼’을 잘 보여준다. 정관계 요로가 거의 모두 ‘패배주의’에 빠져 있을 때, 정주영이 앞장서서, 결국엔 국가 대사를 성공시키는 역할을 해 냈다는 것이 많은 소식통들의 전언. 당시 고위 관계인사가 전하는 첫 회의의 ‘풍경’은 그때 분위기를 잘 반영한다. “정부와 체육단체 등의 관련 인사들을 롯데호텔로 모아 첫 회의를 가졌다.

88올림픽 유치 민간추진위원장 밑에 각부 장관들이 전부 위원으로 들어 있었는데, 롯데호텔에 나왔던 장관은 이규호 문교부장관 한 사람뿐이었고, IOC 위원조차도 불참한 데다 행사주체인 서울시에서는 국장 한 사람을 내보냈을 뿐이었다. 그렇게 한심스러운 첫회의였다.” 실제 체육회 내부 상황은 어떠했을까. 정주영 본인의 회고다. “정부측 인사들은 적자 행사에 잔뜩 겁을 먹고 있었다. 책임을 질 수 없다는 분위기였다. 당시 우리 나라 형편에 8천억원이라는 경비가 소요되는 올림픽 개최는 사실 부담스러운 액수였던 게 사실이었다.

게다가 캐나다 몬트리올이 그전 올림픽을 10억달러라는 막대한 적자로 끝냈던 전례도 있었다. 그러나 내 생각은 달랐다. 경기장은 각 도시나 대학의 것들을 규격에 맞게 개보수(改補修)해서 활용하면 될 일이고, 선수촌은 좋은 부지에 민간 자본을 끌어들여 아파트를 지어 미리 팔아놓고 먼저 올림픽에 쓰면 정부의 돈을 한 푼도 안들이고도 숙소 문제를 해결할 수 있지 않은가.” 바덴바덴 현장 실전 상황은 더 크게 어려웠던 것으로 전해진다. 현장 책임을 맡은 공직인사들의 미온적 태도를 정주영은 무엇보다 비판한다.

당시 어려움에 대한 그의 이어지는 주장. “경쟁 대상인 일본의 나고야 시는 일찍부터 시장까지 도착해서 왕성한 활동을 하고 있는데, 정작 주인공인 우리의 IOC 위원과 서울시장은 개막일이 지나도 나타나지를 않았다. 세계 각국의 IOC 위원들이 투숙한 브래노스파크 호텔 출입은 IOC 위원에게만 출입이 허용되었기 때문에 우리의 IOC 위원이 빨리 와 투숙해주어야만 그를 만난다는 구실로 드나들며 다른 나라 IOC 위원과 접촉할 수 있는데, 참으로 답답하고 한심한 노릇이었다. 바쁜 사람 ‘망신 대용품’으로 내세워놓고 가장 중요한 사람들이 그 지경인 데는 화가 나지 않을 수가 없었다.”

|

||

투덜대기도 했고 건성건성인 사람도 있었지만 그는 꾹꾹 참아 넘기면서 아무것도 모르는 척, 신신당부를 하고 재삼재사 주지시키는 일을 포기하지 않았다. 기업을 하는 사람들과 관리들은 정말 달랐다. 관리들은 외곽만 안일하게 빙빙 돌았다. 그래도 정 회장이 그렇게 며칠 하니까 차츰 분위기가 바뀌어 갔다.

아침 회의를 끝내고 나서면 하루 종일 IOC 위원들이 있는 곳이라면 숙소든 별장이든 식당이든 가리지 않고 찾아다니면서 뛰어다니다가, 밤 11시나 돼야 숙소로 돌아오고는 했다. IOC 위원들을 만나기 위해서 고무줄로 묶은 명함 뭉치를 들고 가히 거지들처럼 회의장 밖을 종일 지키고 섰던 일도 한두 번이 아니었다.”

이외에도 당시 악조건은 도처에 잠복하고 있었다. 특히 현지언론들은 ‘정주영의 로비’가 본격화되자, 음해성 보도를 내놓기 시작했다는 것. 다시 관계 소식통의 일화 소개. “그때 현지 언론은 아주 비정하고 혹독했다. 현장에서 보도하는 신문이나 방송 기자들은 전부가 일본의 나고야가 결정적인 것으로 얘기했고, 그 말대로라면 한국은 가망이 전혀 없는 비참한 지경이었다.

심지어는 ‘한국이 기생을 동원했다’는 외국 신문 기사가 나와 홍보관에서 안내를 맡고 있는 미스코리아, 스튜어디스들이 마치 기생처럼 둔갑되기도 했다. 정 회장은 즉각 아들 몽준이한테 홍보관을 맡겨 손기정씨, 조상호씨, 제수씨인 현대고등학교 장정자(張貞子) 이사장 등이 전시실에서 손님을 맞도록 해서 ‘기생설’을 잠재웠다.” 일본의 역공세도 만만치 않았고, 이 틈새를 북한의 방해공작이 파고들었던 것도 큰 암초.

이 소식통의 이어지는 전언이다. “일본은 북한과 남한이 극단적으로 대립하고 있는 상황에서 어떻게 서울에서 올림픽을 치를 것인가. 서울에서 올림픽을 치른다는 것은 88올림픽 자체를 없애는 것과 같다는 논리의 공세를 거세게 폈다. 또 북한은 올림픽 유치 신청국이 아니면서도 우리의 올림픽 유치 방해를 목적으로 20여 명이나 현지에 파견, ‘기껏 나와봐야 세 표’라고 하며 돌아다니는 등 분위기를 계속 흐리는 공작을 계속해댔다.

정주영측은 북한 IOC 위원에게 같은 백의민족인데 일본을 지원할 수는 없는 거 아니냐는 민족적인 공감에 호소해보기도 하고, 우리를 지원해달라는 내용의 편지도 보내고, 회의 때는 몇 차례나 유치단 모두에게 대북한 자세를 신신당부했다.”

한반도에 대한 일부 국제언론의 잘못된 신인도, 민족적 대사를 앞에 둔 북한의 방해공작, 우리 관계 공직인사들의 비애국적 공무자세 등은 ‘바덴바덴’이 지금도 일깨우고 있는 ‘우리의 그림자’일 것이다. 이병도 언론인

언론인 이병도씨가 연재했던 ‘정주영의 야망과 좌절’은 이번호로 막을 내립니다. 그동안 애독해주신 독자여러분께 감사드립니다. 10월6일자부터는 <일요신문> 정선섭 기자가 쓰는 ‘재벌가의 신황태자’가 독자 여러분께 찾아갑니다. 많은 성원 부탁드립니다.