“내가 견딘 전두환 시절보다 돈에 가로막힌 지금이 더 어려운 세상”

이장호 감독이 풀어내는 이야기는 흘려 넘기기 어려웠다. 1980년대 정권이 어떻게 영화를 압박했는지를 들려줄 때도, 지금 젊은 감독들의 활동을 바라보는 시선을 꺼낼 때도 그랬다.

사진 제공 = 부산국제영화제

# “전두환 씨가 영화 정책을 웃기게 했지.”

이장호 감독은 올해 부산국제영화제에서 자신의 영화 8편을 소개했다. 1974년 발표한 데뷔작 ‘별들의 고향’부터 가장 최신작인 2014년 ‘시선’까지다. 그야말로 시대를 ‘풍미’한 감독이지만 돌아보면 아쉬움 투성이다.

“내 영화인생을 한마디로 이야기한다면, NG이다. 하하! 그런 NG인생에서 얻은 건 감사와 은혜다. 시련과 고난은 개인에게 굉장한 득이 되기도 한다. 내가 내리막길을 걷거나 슬럼프에 빠졌을 때 남들은 불운하다고 말했지만 나에겐 럭키 찬스가 된 적도 있다. 우리가 영화를 찍을 땐 가난하던 시절이다. 내가 이룰 수 없는 결과를 신이 도운 것도 같다.”

이장호 감독이 왕성한 영화 작업을 벌이던 때는 박정희 정권을 지나 전두환 정권이 자리 잡은 때다. 그 시대를 거치면서도 감독은 ‘바람 불어 좋은 날’ ‘꼬방동네 사람들’ ‘이장호의 외인구단’ 등 다양한 장르와 소재의 영화를 내놓았다. 당시에는 영화뿐 아니라 창작물에 대한 사전검열이 존재하던 때. 감독도 당국의 가위질에서 자유롭지 않았다. 창작과 표현의 자유가 보장되지 않은 그 시간, 어떻게 영화 만드는 일을 이어왔을까.

“나한테 어떤 특별한 방법이 있는 건 아니었다. 어떻게든 돌파해야 했지만 두려움도 있었지. 가령 누구한테 쫓긴다고 생각해보자. 그럴 땐 필사적인, 초인적인 능력이 생기는 것 같다. 나도 생각지 못한 능력이 생겼다. 특히 ‘바보선언’을 만들 땐 내가 절망했던 시기다. 영화를 관둬야겠다고 마음먹었으니까.”

‘바보선언’은 이장호 감독이 1983년 발표한 영화다. 그동안 리얼리즘을 추구해오면서 주목받은 그는 이보희가 주연한 이 영화를 기점으로 ‘반(反)리얼리즘’으로 방향을 튼다. 그의 변화는 또 한 번 주목받았다. 하지만 남모를 사연이 있다. 감독은 정두환 정권의 이야기를 풀어냈다.

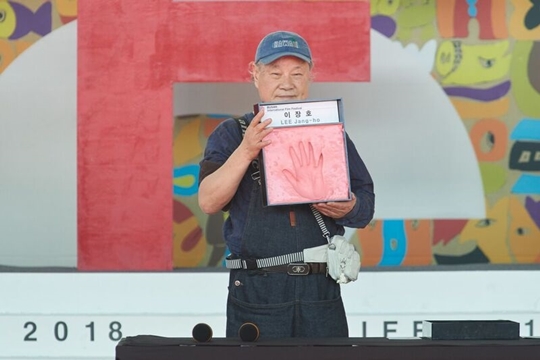

햄드프린팅 행사 당시 모습. 사진 제공 = 부산국제영화제

“전두환 씨가 영화 정책을 너무 웃기게 했다. 강제로 분기마다, 1년에 네 편씩 한국영화를 만들게 했으니까. 그래야 영화사에 외화 수입 쿼터를 준다는 거지. 그때 제작자에게 한국영화는 잘 만드는 것보다 어떻게 하면 빨리 만드는지가 중요했다.”

이장호 감독은 당시 ‘어둠의 자식들’이라는 영화의 후속편 준비에 몰두하고 있었다고 했다. 하지만 관련 부처에서는 감독의 시나리오를 반려하고 촬영 허가도 내주지 않았다.

“세 달 안에 영화를 만들어야 하는데 그렇게 보이콧을 당하면서 한 달이 훅 지나가버렸지. 이제 두 달이 남았고, 제작자는 자꾸 영화를 만들라고 독촉하고. 정나미가 뚝 떨어졌지. 아! 영화를 관둬야겠구나! 남은 영화를 망쳐놓으면 영화도 망하고 나도 도태되겠지? 그런 뒤에 나는 도망을 쳐야지. 마음먹고 일부러 정상적인 방법과 반대로 비뚤어 나갔다. 그렇게 나온 영화가 ‘바보선언’이다.”

삶은 아이러니의 연속이다. ‘바보선언’은 이장호 감독의 또 다른 차원의 대표작이 됐다. 영화가 나오자 젊은 관객과 평단의 반응은 뜨거웠다. 하지만 영화를 검열하는 이들은 작품의 의도와 메시지를 정확히 파악하지 못했다. “사람들이 내 의도를 모른 채 어리둥절해했다”고 당시를 돌이켰다. 이장호 감독은 “그런 과정 속에 보호본능이 발달된 거 같다”고 했다. 지금은 조금 나아진 세상이다. 적어도 창작자의 표현의 자유를 가로막진 않는다. 과거의 작품을 지금에 와서 다시 한 번 만들어보고 싶지 않으냐고 물었더니, 감독은 단번에 “내가 견딘 때보다 지금이 더 어렵고 불편한 세상”이라고 짚었다. 요즘은 창작의 자유를 ‘돈’이 가로막는다는 이유에서다.

“돈으로 해결되는 영화계 풍토가 아쉽다. 기획자도 제작자도 돈의 논리로 움직이지 않나. 나는 1억 5000만 원으로 영화를 만들던 사람인데 요즘처럼 150억짜리 영화는 상상도 안 된다. 이런 말 하면 현실감각 떨어진다고 할지 몰라도 지금처럼 대기업이 돈을 벌려고 영화를 만든다면 관객이 지겹다고 느끼는 순간이 곧 올 거다. 그러니 영화의 미래는 반드시 독립영화에 있다.”

# 이장호의 ‘뮤즈’ 이보희와 부산서 재회

배우 이보희는 이장호 감독의 영화를 함께해온 ‘뮤즈’로 꼽힌다. 1980년대 초반 감독의 영화 주연은 빠짐없이 이보희가 맡았다. ‘바보선언’부터 ‘과부춤’, ‘일송정 푸른 솔은’, ‘무릎과 무릎 사이’, ‘어우동’ 등 10여 년의 시간을 함께했다. 하지만 서로 활동의 무대가 달라지면서 오랫동안 얼굴을 보지 못한 두 사람은 이번 부산국제영화제에서 재회했다. 이장호 감독은 “이보희가 결혼하고 난 뒤 이번 부산에서 처음 만났다”고 운을 뗐다.

한국영화 회고전 당시 모습. 사진 제공 = 부산국제영화제

“이보희가 시집가고 나서는 한 번도 못 봤다. 오랜만에 보니 기분이 좋더라고. 옛날과 많이 달라졌데? 생각이 숙성됐다고 해야 할까. 내가 놀라움을 표했더니 이보희가 대끔 ‘내 나이가 지금 몇 살인데요’ 하더라고. 하하!”

이장호 감독은 당대 유명 감독이었지만 톱스타와 작업한 경우는 거의 없다. 신인이던 이보희를 발굴해 스타덤에 올려놓았고 배우 안성기가 아역을 넘어 성인 연기자로 자리 잡기 시작한 계기 역시 이 감독의 작품을 통해서였다.

“톱스타와 영화를 하지 않은 건 의도적이었다. 남의 손에 길들여지거나 스스로 성공한 사람들은 주장이 강하다. 특유의 기교가 있어서 나와 부딪히는 순간이 많았다. 그래서 신인들과 주로 했다. 새로 만들어가는 과정이 내겐 익숙하니까. 이보희처럼 말이다.”

그런 이장호 감독이 유일하게 손잡았던 스타 배우는 바로 신성일이다. 조감독 시절 신성일과 영화 촬영 현장에서 많은 이야기를 나누면서 통하게 된 게 인연의 시작이다. 벌써 40년이 넘었다. 두 사람은 현재 새 영화 구상도 함께하고 있다. 이장호 감독이 연출하고 신성일이 주연으로 나설 계획. 3대가 겪는 가족 이야기다.

“우리 땐 무능하고 우둔했지만 작품만 생각하는 감독이 많았다. 지금은 똑똑한 제작자들까지 돈 버는 영화에 앞장서는 것 같다. 그런 환경에서 재능이 아까운 감독도 많다. 영화 전체로 본다면 역사 속에서 지금은 어두운 시대가 아닌가. 후배 감독들 혹은 영화감독을 꿈꾸는 이들에게 영화를 살찌게 하는 방법을 고민해달라고 부탁하고 싶다.”

이해리 스포츠동아 기자