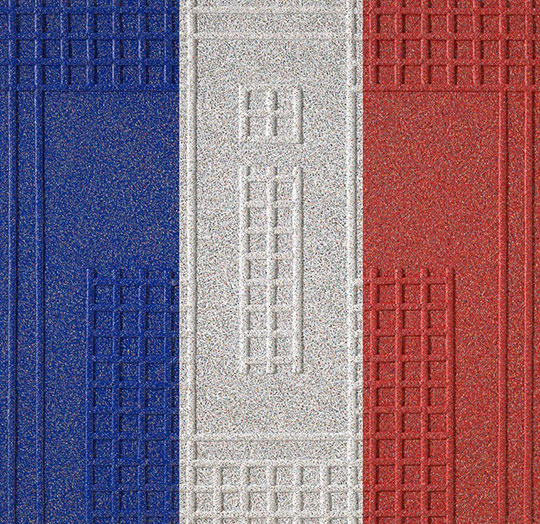

Waffle: 40×120cm(3ea) Acrylic on canvas 2019

가벼움이 중력을 지닌 이상한 세상에 우리는 살고 있다. 미술계도 반짝이는 아이디어, 말초감각에 쉽게 반응하는 감성, 얄팍한 지식으로 버무려진 작품들이 중심부에서 무게의 축을 장악하고 있다. 즉 가볍고 재미만을 추구하는 작품이 대접받는 세상이라는 말이다.

대중문화 코드를 따르는 팝아트가 우리 미술계에서 대세를 차지하고 있는 것도 그런 연유다. 그러다 보니 작가들은 자기중심을 버리고 대세를 따르기 일쑤다. 이런 작품에서는 작가의 체취가 묻어나지 않는다. 고뇌의 흔적을 찾을 수 없기 때문이다.

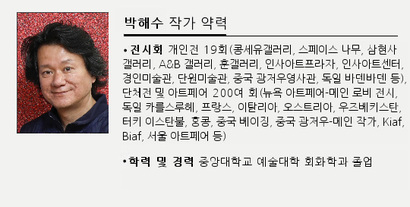

이런 시대에 작가의 긴 호흡을 느낄 수 있는 작품을 만난다는 것은 반가운 일이다. 박해수의 회화가 그렇다. 그의 작업 과정을 지켜보면 ‘작가는 어떤 사람인가’하는 근본적인 물음과 마주하게 된다.

Pray for: 60×60cm Acrylic on canvas 2020

작가는 끝없이 자신과 싸움을 하는 존재다. 승부가 나지 않는 싸움. 상처는 작품으로 남는다. 상흔이 처절할수록 사람들은 감동한다. 지독한 상처를 가슴에 품고 살아가야 하는 작가는 그래서 고통스럽다. 고통의 축제 속에서 작가는 살아 있음을 확인받는 셈이다.

왜 이처럼 고통스러운 싸움을 하는 것일까. 자신이 누구이며, 무엇을 위해 존재하는가 하는 정체성의 문제를 풀어보고 싶기 때문이다. 박해수의 회화는 이런 생각을 원색적으로 토해내는 작업이다.

그의 작품은 보는 것만으로도 고통스럽다. 자신을 밝히기 위한 끊임없는 고통의 흔적이 고스란히 보이기 때문이다. 자신을 향한 물음이 너무도 처절해 작업하는 것이 고행으로 느껴질 정도다. 그래서 작가에게 자학적 성향이 있는 게 아닐까 하는 생각마저 든다.

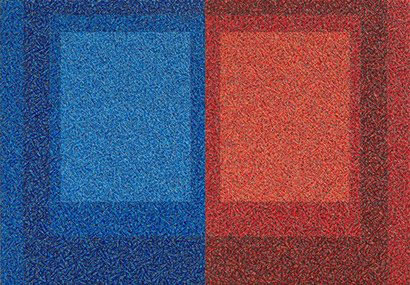

Life story: 65×91cm Acrylic on canvas 2020

그의 작업은 분명 구상 회화지만 추상성이 강하다. 만드는 과정 자체의 방법적인 요소가 그림 전체를 아우르고 있기 때문이다.

박해수 회화의 요체는 선이다. 그는 자신이 개발한 도구를 이용해 가는 선을 캔버스에 무수히 반복해 찍어내는 방법으로 작업을 한다. 선을 어떤 도구와 방법으로 만드는가 하는 일이 그의 회화의 전부라고 해도 지나치지 않는다.

자연 만물 속에 과연 선이 존재할까. 그림에서 가장 먼저 보이는 것이 선이지만 엄밀하게 말하면 선은 존재하지 않는다. 면과 면이 마주친 결과가 선으로 보이는 것이지 선 자체는 없다. 그래서 미술에서 선은 독자적 성격의 조형 요소로 대접받을 수 없었다. 20세기 들어와서야 선은 독립적 성격을 가질 수 있었다.

이런 맥락에서 박해수의 선도 힘을 갖는다. 그에게 선은 자기 확인의 도구이기 때문이다.

| 비즈한국 아트에디터인 전준엽은 개인전 33회를 비롯해 국내외에서 400여 회의 전시회를 열었다. <학원>, <일요신문>, <문화일보> 기자와 성곡미술관 학예실장을 역임했다. <화가의 숨은 그림 읽기> 등 저서 4권을 출간했다. |

전준엽 화가