몸에 힘 빼고 무게중심 이동해야 발 옮길 수 있어…안락한 디딤돌이라도 살짝 디디는 요령 필요

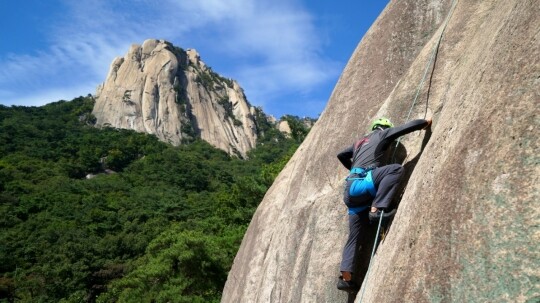

한국등산학교 3~4주차엔 도봉산 천축사와 오봉 일대의 암벽이 실습장이다. 일명 페이스라고 부르는 직벽과 암벽에 난 틈을 활용하는 크랙, 사람이 들어갈 수 있는 커다란 틈이 있는 암벽인 침니 등을 오르는 연습이다. 2주차에 올랐던 70도 경사의 슬랩을 떠올려보니 이제와 ‘그건 좀 할 만한 경사가 아니었나’ 싶은 생각마저 든다.

이제 곡소리도 통하지 않는다. 처절한 곡소리를 내면 마지못해 로프를 끌어올려주던 선등자도 90도 직벽에선 달리 힘을 쓸 수 없다. 다만 후등자가 추락을 해도 더 떨어지지 않게 받쳐줄 수 있을 뿐이다.

사실 ‘암벽을 탄다’는 말을 처음부터 잘못 이해했다. 아무것도 모른 채 달려든 암벽등반은 위에서 내린 튼튼한 로프를 두 손으로 잡아당기면서 로프에 의지해 벽을 올라가는 것이라고 생각했다. 암벽과 사람에 로프가 매달려 있는 걸 얼핏 보고는 당연히 로프를 끌어당기며 올라가는 것일 거라고 짐작했다.

‘초짜’의 손은 어디를 잡아야 할지 갈피를 잡지 못하고 어설프게 디딘 발은 연신 미끄러진다. 몸이 미끄러지며 팔꿈치와 무릎이 바위에 쓸리고, 작은 고통을 맛보자 겁은 더 커진다. 잡아서는 안 되는 애꿎은 로프에 자꾸 손이 갈 때마다 “줄 잡지 마세요!” 강사의 호통이 이어진다. 내 몸인데 전혀 내 몸 같지가 않다. 이 순간 몸은 끌어 올려야만 하는 커다란 짐이 됐을 뿐이다.

한 번에 되는 것은 아무것도 없지만 암벽에서는 정말로 그렇다. 한 뼘 한 뼘, 한 발 또 한 발, 그렇게 올라가지 않으면 안 된다. 완벽함보다는 꾸준함이 필요하다. 1m 올라가기도 쉽지 않다.

강사는 속 편하게 말했지만 교육생 모두가 심각한 얼굴로 지켜보고 있다. 더구나 끝까지 오르지 않을 거라면 그 많은 장비는 왜 주렁주렁 매달고 있단 말인가. 하지만 용을 써 봐도 무서우리만치 시꺼먼 직벽은 좀처럼 곁을 내주지 않은 채 무심하다.

펜대만 굴렸던 연한 손가락이 울퉁불퉁한 바위를 힘껏 끌어안으니 손바닥과 손가락 피부가 바위 면과 마찰을 일으켜 쓰라리다. 하지만 장갑도 낄 수 없다. 장갑을 끼면 손의 감각이 둔해지고 접지력이 줄어들기 때문이다. 강사는 크랙에 손을 끼우고 비틀면서 지탱하라며 시범을 보인다. ‘암벽의 돌기를 잡는 것도 손이 아픈데, 벽 틈에 손을 넣어 비틀라고?’ 또 어이가 없다.

하지만 몇몇 교육생은 겁도 없이 크랙에 손을 넣어 비틀며 벽을 오른다. 나중에 보니 손등이 살짝 벗겨져 피가 나거나 상처가 난 교육생도 여럿이다. 열혈 교육생 하나는 손가락이 찢어지며 바위에 핏자국까지 남겼다. 그에 비해 내 손은 고운 손 그대로다. 아프기 전에, 더 힘들기 전에 고민 없이 벽을 놓아버렸다. 결과는? 실패다.

“저 실패했어요.”

“아니, 포기한 거겠지.”

위로를 바라며 푸념하듯 늘어놓은 한 마디가 가슴을 쿡 찌른다. 문득, 살면서 쉽게 포기해 버린 허다한 일들이 머릿속을 맴돈다. 겁도 없이 암벽등반을 색다른 놀이쯤으로 여기고 무턱대고 시작했지만 막상 몸이 적나라하게 한계치를 드러낼 때마다 쉽게 포기하던 버릇만 익숙하게 꿈틀거렸다.

‘스스로에게 믿음을 갖고, 오를 수 있다는 확신을 가져야 오를 수 있다’는 말만 귓가를 스쳐 지나갔다. 쓰지 않던 몸은 여기저기 흐물흐물 거리고 같잖은 근육은 찾으려야 찾을 수 없었다. 아무리 용을 써 봐도 직벽을 오를 만큼 팔다리에 힘이 들어가지 않았다. 없던 오기도 내봤지만 오기가 벽을 오를 수 있게 하는 건 아니었다. 연습은 충분치 않았고, 체력과 기술도 한참 모자랐다.

#더 살아있고 싶어서

실패한 ‘초짜’는 암벽 아래에서 목이 꺾이도록 남의 오르는 모습만 실컷 본다. 색색의 등산복을 입고 네 발을 힘껏 벌려 겨우겨우 벽에 붙어 있는 교육생들의 아슬아슬한 모습은 조금 떨어져서 보면 꼭 도마뱀같이 귀엽다. 가까이서 보면 비극, 멀리서 보니 희극이다. 미끄러졌다가도 다시 오르고, 손이 상처로 얼룩졌지만 끝내 오르는 사람들의 모습을 보고 있자니 안쓰럽기도 하고 부럽기도 하고…. ‘왜 저 사람은 되는데, 나는 안 되는 걸까’ 박탈감도 든다.

왜 우리는 험한 산속 여기저기에 로프를 매달고 이렇게 어렵게 암벽을 오르고 있는 걸까. 누구는 이를 악물고, 누구는 악을 쓰고, 누구는 울고불고, 또 누구는 결국 피까지 보면서 오르고 또 오른다. 누가 시키지도 않았고 밥 버는 일도 아닌데 말이다. 나이 지긋한 한 교육생에게 물었다.

“암벽등반의 매력이 대체 뭐예요? 왜 등록 하셨어요?”

“오늘도 정말 실컷 살아 있는 것 같았어요.”

지난 주 슬랩을 오르다 심한 좌절감을 맛봤다는 40대 중반의 여성 교육생은 하산 후 그 길로 피트니스 센터에 등록해 주 4회 PT(퍼스널 트레이닝)를 받고 왔다고 했다. 한 주 전 ‘관심사병’으로 불리던 이 교육생은 3주차 직벽에서는 가끔 단말마를 내지르긴 했지만 도마뱀처럼 잘도 기어 올라갔다. 암벽과의 사투 끝에 온몸에는 멍이 남았다. 정말 4번의 PT가 금방 효과를 발휘한 걸까, 아니면 암벽이 숨겨져 있던 그녀의 근성을 건드린 걸까. 어쩌면 다른 교육생의 말처럼 그녀도 오랜만에 살아있음을, 그래서 더 살아있고 싶음을 느꼈을지도 모르겠다.

#밸런스, 힘의 이동과 조절

기어이 벽을 오르겠다고 자꾸 벽과 맞서 싸운다고 벽을 오를 수 있는 건 아니다. 체력과 기술의 한계는 여전하고 벽의 경사도도 달라지지 않았다. 등반자의 자신 없음이 갑자기 자신감으로 무장될 리도 없다. 그럼에도 오를 수 없을 것 같은 암벽을 오를 수 있게 하는 힘은 무엇일까.

암벽등반은 꼭대기까지 악으로 깡으로 억척스럽게 기어오르는 행위가 아니라 몸에 힘을 줬다 뺐다 하면서 적절히 무게중심을 이동하고 발을 옮겨 디디며 몸의 밸런스를 맞추는 과정이다. 무조건 끌어당기기만 하는 게 아니라 암벽의 모양에 따라선 밀기도 하고 때론 부비적, 진한 ‘부르스’도 춰야 한다. 암벽은 힘겹게 상대해야 하는 싸움의 대상이 아니라 온몸으로 끌어안고 녹아들어야 하는 자연의 일부였다.

산에서도 삶에서도 잘 오르고 잘 내리기 위해선 힘의 이동과 밸런스가 중요하다. 발 디딜 턱이 좀 안전하다고 발을 너무 깊숙이 넣어버리면 안 된다. 결국 그 안전한 디딤돌은 그 자리에서 쉽게 빠져나올 수 없게 만드는 함정이 된다. 안락한 디딤돌이라도 너무 안주하지 말고 살짝만 디뎌라. 그게 삶의 요령과 일맥상통하는 암벽등반의 기술이다.

암벽이라는 꼿꼿한 문제 앞에서 정답은 그저 ‘지금 한 발’만 생각하는 것이었다.

[암벽등반 체험기③]으로 이어집니다.

이송이 기자 runaindia@ilyo.co.kr