잊혀 가는 한국의 미 알리기 <57>

| ||

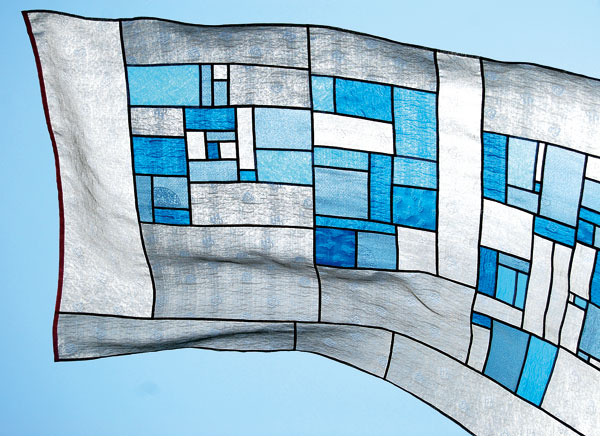

| ▲ 조각보는 일상생활과 뗄 수 없는 생활용품이자, 예술성을 갖춘 작품이다. 사진은 규방문화연구소 변인자 소장의 작품인 ‘조각의바다1’. | ||

어머니/ 시집올 때의/ 조각보처럼/ 들판을 깁는/ 풀꽃 무더기들,/ 산자락의 무게/ 잡아 일으키려던/ 바람도/ 산자락 그늘에/ 발목 잡혀,/ 꽃무더기 조각보의/ 들판에/ 땡볕이 꽃바느질 한다/ 아아, 어머니 냄새.

조각보의 탄생 과정을 유추하기는 어렵지 않다. 우선 조상들은 천을 만들기 위해 힘든 공정을 거쳐야 했다. 완성된 천도 풍족하지 않았다. 따라서 자투리 하나도 아껴 쓰는 습관이 배었을 것이다. 생활의 지혜가 남긴 산물이다.

| ||

| ▲ ‘네모의꿈’. 사진제공=규방문화연구소 변인자 소장 | ||

조각보는 혼례 때 예물을 싸거나, 복(福)을 기원하는 데에도 썼다. 선조들은 정성을 드리는 대상이 복을 부른다고 믿었다. 조각보는 천을 하나하나 정성껏 이었기 때문에 복을 부르는 매체였다. 조각보를 장롱 밑에 깔아놓거나, 귀중품을 싸서 깊숙한 곳에 보관하면서 복을 기원했다.

또 악귀를 막는 부적이 되기도 했다. 모시 조각보의 성긴 천 구멍은 악귀를 막는 그물 역할을 한다고 믿었다. 그래서 액땜을 위해 모시 조각보를 벽에 걸었다.

조각보는 무엇보다 일상생활에서 다양하게 사용됐다. 가장 흔한 사례가 밥상을 덮는 데 썼던 상보(床褓)다. 희미한 기억이긴 하지만 1960~70년대까지만 해도 상보가 많이 쓰였다. 보자기의 전체 용도를 생각하면 조각보의 다양한 용도를 짐작할 수 있다. 밥상보, 옷감보, 빨래보, 버선본보(버선을 지을 때에 감을 떠내기 위하여 만들어 놓은 종이 본을 넣어두는 보자기), 덮개보, 책보, 간찰보(편지를 은밀하게 전달할 때 쓰는 보자기), 함보, 경대보, 반짇고리보(바늘, 실, 골무, 헝겊 따위의 바느질 도구를 담는 그릇을 싸는 보자기) 등이 일상생활에 쓰였다.

| ||

| ▲ ‘법보전 목조비로자나불좌상 복장유물’. 사진제공=문화재청 | ||

…예부터 부인네들이 즐겼던 조각보도 폐품 이용의 중요한 과제. 양단(고급 비단) 삼천 조각을 이어 만들었다는 천옥선씨의 조각보 이불이 화려하다. 뽀뿌링(포플린) 따위를 화려하게 맞추어 만든 애기 이불, 방석 등이 퍽 많다. 조각보는 우리 눈에 새로울 것은 없지만 이것을 널리 활용하는 부지런이 문제겠다.

즉 조각보는 일상생활과 뗄 수 없는 생활용품이자, 예술성을 갖춘 작품이었다. 조각보는 서양의 패치워크(patchwork, 수예에서 크고 작은 헝겊 조각을 쪽모이하는 기법. 또는 그런 작품)를 닮았다. 이화여대 국제대학원 최준식 교수의 회고에 따르면 한 미국인 디자이너는 한국의 조각보를 20세기 최고의 추상화가 몬드리안의 디자인과 비교하며 손색이 없다고 말했다고 한다. 조각보의 예술성을 보여주는 일화다.

조각보 만들기는 1970년대 초등학생의 방학 취미활동으로 권장될 만큼 친숙했다. 하지만 21세기 한국에서는 명맥만 희미하게 이어져 가고 있다. ‘한 땀 한 땀 수놓은 트레이닝복’을 만들었다는 이태리 장인만이 세상에 회자될 뿐이다. 결국 두 가지가 사라졌다. 하나는 자원을 소중하게 사용하는 조상들의 에코정신이고, 다른 하나는 세계적으로 인정받을 수 있었던 한국의 예술작품이다.