잊혀 가는 한국의 미 알리기 64

임준선 기자 kjlim@ilyo.co.kr

한지에는 우리의 땅과 나무와 날씨와 문화가 담겨 있다. 한지를 만드는 방법은 105년 후한(後漢)의 채륜이 처음 발명했지만 중국 종이와 우리 종이는 달랐다. 한반도의 자연환경과 주민의 풍속에 맞게 독특하게 발전했다. 조상들은 닥나무와 소나무, 뽕나무 등을 원료로 사용해 한지를 만들었다.

1950년대 후반까지만 해도 한지는 우리의 주요 공업 생산품에 속했다. 남한의 한지 70%를 공급했던 전북에서만 315개의 공장이 있었고, 종업원만 4400명이 넘었다. 하지만 서양 종이가 들어오면서 한지는 경쟁력을 잃고 조금씩 사라졌다.

이런 상황을 안타깝게 생각해 한지의 부활을 주장했던 당시 국립박물관장의 글을 보자. (경향신문 1954년 6월 13일자 4면. 김재원. 환경정리와 민예품-전통적 고유미를 살리자)

세계에서 명성이 높은 우리 한지는 지금 거의 죽어가고 있다. 이것을 이용하고 좋은 문양을 고안하면, 우리의 벽지로도 좋겠거니와 년 수만 불의 수출은 문제없을 것이다. 수출보다도 우선 우리의 일상생활에 쓸 물건부터 이것으로 만들자. 필자가 4, 5년 전 미국에 있을 때 MIT의 유명한 종이연구자 ‘허어터’씨는 우리나라 한지를 극구 예찬하였다. ‘테에블’에 덮을 보 같은 것도 염색 기타의 가공으로 훌륭한 우리 가정의 환경정리에 우리의 취미에 맞는 물건이 될 수 있을 것이다.

이런 노력 덕분인지 한지의 우수성은 세계에 널리 알려지고 있다. 한지 예술가들이 뉴욕이나, 베니스 등 세계 곳곳으로 진출해 서양인에게 좋은 평가를 받고 있다. 한지의 매력에 푹 빠진 서양 예술가들이 한지 홈페이지를 만들고 한지 사랑을 고백하기도 한다. 또 한지품질표시제도 도입된다고 한다. 한지 생산자, 제조방법, 재료 원산지 등을 표기해 제품의 신뢰도를 높이려고 애쓰고 있다.

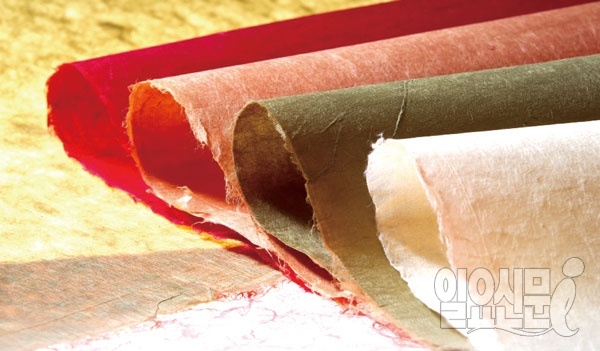

김혜미자 선생의 한지공예 작품. 일요신문DB

하지만 아직 멀었다. 조상들은 한지를 더 다채롭게 썼다. 이것들을 현대적 감각을 살려 더 복원해야 한다. 원료, 두께, 길이, 너비, 색, 광택, 용도 등에 따라서 이름을 정했던 사정을 생각하면 그런 생각이 간절하다.

한지는 지질에 따라 백지(白紙), 장지(壯紙), 각지(角紙)로 구분한다. 백지는 얇고 희다. 장지는 좀 두텁고, 각지는 그 가운데 두텁고 질긴 것을 가리킨다. 못 쓰게 된 종이를 다시 떠서 만든 종이인 환지(環紙)도 있다.

재료에 따라서도 이름을 붙였다. 닥나무로 만든 저와지(楮渦紙), 귀릿짚이나 보릿짚으로 만든 고정지(藁精紙), 뽕나무로 만든 상지(桑紙), 닥나무에 이끼를 섞은 종이인 백태지(白苔紙), 소나무 껍질로 만든 송피지(松皮紙) 등이 있었다. 이외에 버드나무 잎, 율무, 마의 목피, 갈대나무 등 자연에서 얻을 수 있는 재료를 썼다.

색채에 따라 붙인 이름은 우리 선조들의 색채 미학을 느끼게 한다. 눈같이 흰 닥종이는 눈꽃을 닮았다고 해서 설화지(雪花紙), 백로의 흰빛처럼 하얀 색을 띤 닥종이는 백로지(白鷺紙), 대나무 속같이 희고 아주 얇으나 질기고 단단한 닥종이는 죽청지(竹靑紙)로 불렀다.

용도에 따라서도 다양한 이름이 붙었다. 창호지보다 약간 두텁고 크기가 컸던 유삼지(油衫紙)는 비옷인 유삼(油衫)을 만드는 데 썼다. 세화지는 신년을 축복하는 뜻으로 그림을 그리는 종이였고, 편자지는 얄팍하고 깨끗하며 매끄러운 종이로 부채나 연을 만들 때 썼다. 용도가 헤아리기 어려울 정도로 많다. 한지의 질긴 성격 때문에 버리는 종이라도 소형 함, 상, 담뱃갑, 멜빵, 장, 신발 등으로 재활용하였다고 한다. 심지어 옷까지 해 입었다는 기록이 나온다.

한지의 현대적 개량과 이용은 이제 겨우 첫 걸음을 떼었다고 볼 수 있다. 다행이지만 우리가 김재원 관장의 주장대로 일상생활에서 쓰는 물건에서부터 사용하지 않는다면, 뿌리를 깊게 내리지 못할지 모른다. 서양 사람들이 예찬하지만 정작 우리는 쓰지 않는 괴상한 물건이 될지 모른다. 한지의 질기고 질긴 힘이 우리의 문화 속에서 다시 한 번 꽃 피우기를 바란다.

참고문헌

네이버 지식백과/경향신문 1954년 6월13일자 4면/동아일보 1958년 5월20일자 4면