재판정 문이 닫히던 그때 ‘진실의 문’도…

|

||

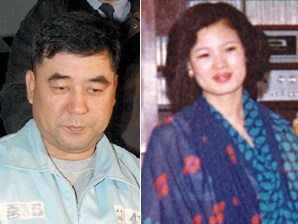

| ▲ 윤태식(왼쪽), 김수지 | ||

국가정보원은 서울과 싱가포르 거점을 오간 전문들이 국가기밀이라고 법원에 제출하기를 꺼렸다. 또 거부할 법적 권한이 있었다. 그러나 재판장은 진실을 알기 위해서는 기밀을 봐야겠다고 주장했다. 대한민국 법원은 재판자료를 요구할 법적 권리가 있었다. 재판장은 안기부 수사관이던 증인이 법정에 출석하기 힘들 것임을 알면서도 여러 번 재판을 공전시키면서 국가정보원 측에 부담을 주었다. 재판을 종결시키지 않고 증인이 나올 때까지 계속하겠다는 의사였다. 정보기관원들이 증인으로 출석하기 위해서는 국가정보원장의 허락을 얻어야 했다.

독재정권 시대에 사법부는 주눅이 들어 있었다. 권력의 시녀 노릇을 했고 더러 사법살인도 했었다. 그 관성은 알게 모르게 법원에 계속되어 왔었다. 화상을 입은 아이가 불을 무서워하듯이.

국가정보원장이 마침내 승인을 했다. 단 기밀자료는 재판장만 보라는 조건이었다. 국가정보원장 역시 자존심을 가진 신앙인이었다. 나는 담당 재판장이나 국가정보원장과 사적으로 몇 차례 만난 적이 있었다. 모두 소탈한 성품의 인격자였다. 이윽고 재판장이 담담한 표정으로 증인석에 있는 전 안기부 수사관 김○○에게 질문을 던지기 시작했다.

“증인은 이미 법적 책임 문제는 모두 벗어난 상황이죠?”

처벌이 없으니 진실해 달라는 취지가 말속에 담겨 있었다. 선입견과 감정을 자제하고 중립을 지키려는 무서운 태도였다.

재판장을 살피던 증인 김 씨는 약간 안심한 표정이었다.

“윤태식을 데리고 올 때는 계절이 겨울이었죠?”

재판장이 돌려서 물었다.

“그렇습니다.”

김 씨가 대답했다.

“윤태식을 풀어줄 때 계절은요?”

구속영장은 10일 아니면 20일이 한계였다. 계절이 바뀌었다면 김 씨 스스로 불법구속을 한 범죄를 시인하는 것이었다. 그 개인이 아니라 안전기획부의 죄를 자백하는 것이었다.

“봄 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고….”

김 씨가 말끝을 묘하게 흐렸다. 빠져나갈 구멍을 만들었다.

“증인은 윤태식의 주무 수사관이었죠?”

재판장이 확인했다.

“그렇습니다.”

“대략 몇 달간 윤태식을 조사했죠? 솔직히 말씀해 보세요.”

“사실 중요성이 있어서 기간이 좀 됐죠. 아마 두세 달? 제 느낌으로 그렇습니다.”

기교적인 대답이었다. 법정의 속기사가 한마디 한마디를 기록하고 있었다. 그 옆의 녹음기의 빨간 불이 깜박거렸다.

“증인은 그 기간에 매일 윤태식을 봤나요?”

“매일 봤습니다.”

“윤태식의 잠은 어디서 재웠죠?”

“조사실에서 재웠습니다.”

“감시도 했습니까?”

“예, 했습니다.”

“조사실은 구조가 어떻습니까?”

재판장이 물었다.

“일반 주거지 방하고 똑같습니다.”

“창문도 있어요?”

재판장은 의아한 표정이었다. 수사국 지하조사실에 창문이 있을 리가 없는 것이다.

“있죠.”

김 씨의 대답이었다. 재판장은 더 이상 따지지 않았다.

“수사를 처음 시작할 때 윤태식에 대해 뭘 알고 있었죠?”

재판장이 물었다.

“북한 공작원이 윤태식을 납치하려고 했고 윤태식은 거기서 탈출해서 한국으로 온 것으로 알고 있었습니다.”

“처음에 상부에서 지시받은 내용은 어떤 것이었습니까? 윤태식의 신상에 관한 걸 조사하라는 것이었나요?”

범죄를 조사하라는 명령이 있었느냐는 의미도 들어있었다.

“그냥 납치 경위를 조사하는 게 저의 임무였습니다.”

|

||

“그러면 초기에 윤태식은 피의자가 아니었네요?”

재판장이 물었다.

“그렇습니다.”

“윤태식을 며칠 만에 의심하기 시작했습니까?”

“밤샘조사를 하고 3~4일 만에 자백을 받았습니다.”

“윤태식의 첫 자백은 어떤 것이었습니까?”

재판장의 눈빛이 강해졌다.

“부부싸움을 하면서 밀치고 그랬는데 수지 김이 벽에 머리를 부딪쳐서 쓰러졌다. 쓰러진 수지 김을 흔들어보니까 이미 죽었더라고 했습니다. 그 다음 두 번째 자백이 있었는데 내용이 처음 말한 거 하고 달랐고 마지막인 세 번째에는 자기가 끈으로 목 졸라 죽였다고 자백했습니다.”

“그 세 번째 자백은 언제 나왔죠?”

“심층조사를 할 때 나왔습니다.”

“심층조사라는 게 윤태식을 두들겨 팬 건가요?”

재판장이 물었다.

“수지 김이 죽었다는데 앞뒤 말이 안 맞았어요. 그래서 몇 대 팼습니다.”

잘 음미해야 할 진술이었다. 그건 고문의 인정이었다.

윤태식의 진술이 수사관의 마음에 들 때까지 얻어맞았다는 얘기가 될 수 있었다. 그렇다면 살인에 대한 부분은 진실과 다를 수도 있었다. 김 씨는 살인죄와 과실치사죄의 정교한 법 논리를 생각하지 않았을 수 있었다. 아니 어쩌면 공작의 목적상 윤태식에게 살인의 멍에를 만들 필요가 있었는지도 모른다.

“살인에 대해 즉시 보고했습니까?”

재판장이 물었다.

“수사과장에게 바로 보고했습니다.”

“그리고 나서 어떤 지시를 받았죠?”

“면밀히 조사하라고 했습니다.”

“마지막으로 윤태식이가 수지 김을 목 졸라 죽였다고 하니까 그 다음 위의 지시는 어떤 것이었습니까?”

“전혀 기억이 나지 않습니다.”

김 씨는 상부에 대해서는 철저히 입을 다물었다.

“윤태식을 왜 2~3개월 끼고 있었습니까?”

재판장은 방향을 돌렸다.

“홍콩에서 문제가 생겼거든요. 시체가 발견되고 국가적 문제가 생겨서 그 뒤치다꺼리를 하느라고 그랬습니다. 그 다음부터는 조사 안 하고 그냥 윤태식을 데리고 있었어요. 저는 보고서만 쓰고요.”

“윤태식을 내줄 때 상부의 지시는 어땠어요?”

“윤태식이 걔가 돌출행동을 하는 성격이 있으니까 면밀히 보라는 지시를 받았습니다.”

“내보내는 윤태식에게 안기부에서 어떤 다짐을 시켰죠?”

“입조심해라. 잘못하면 살인범으로 처벌 받고 국가적 문제가 생기니까. 아마 그런 조치를 했던 것 같습니다.”

“증인의 입으로는 직접 어떤 말을 했죠?”

재판장이 물었다.

“기억은 나지 않는데 아마 타일렀을 겁니다.”

“윤태식이 나갈 때 상관 누구로부터 지시를 받았죠?”

“계장이 지시했습니다. 저는 신병만 처리했고 위 어디서부터 지시가 왔는지는 모릅니다.”

“증인이 아는 건 조사뿐입니까? 다른 건 모릅니까?”

“전혀 모릅니다.”

“국장이나 부장은 어땠습니까?”

“저는 그분들은 전혀 모릅니다. 말단 수사관으로 지하실에서 24시간 조사만 했습니다.”

이어서 국가정보원은 당시 서울본부와 싱가포르 사이에 오갔던 비밀전문들도 재판부에 내놓았다. 결정적인 증거들이 모두 나온 셈이었다. 이제 실체적 진실을 위해 국가정보원장은 더 이상 전 간부들을 보호하지 않았다. 비밀전문의 원본을 본 재판장은 내용에 대해서는 침묵했다. 다만 새로운 사실을 많이 알게 됐다고 법정에 출석한 변호사들에게 통보했다. 재판은 모두 끝이 났다.

나는 마지막으로 윤태식에게 몇 가지 질문을 적어 편지를 했다. 끝까지 풀리지 않는 의문점들이 있었다. 윤태식은 특이했다. 많은 사람들이 그의 인간성을 칭찬했다. 피해를 입은 사람까지도 그렇게 말하는 걸 직접 들었다. 그런 인간적인 사람이라면 아내 수지가 쓰러졌을 때 응급실에 데리고 가야 했다. 난 그걸 물었다. 두 번째로는 정상까지 올라갔다가 왜 날개도 없이 골짜기로 추락했느냐고 물었다. 얼마 후 그에게서 답장이 왔다. 핵심내용은 이랬다.

“변호사님은 왜 수지를 병원에 데리고 가지 않았냐고 물었습니다. 한마디로 저는 당시 비겁했고 용기 없는 바보였으며 교활한 악마였습니다. 저는 당시 교활한 악마의 탈을 쓰고 나름대로 똑똑하다는 제 두뇌를 잘못 굴려서 결국 제 꾀에 제가 빠져 아내를 죽인 살인자의 멍에를 쓴 것이며 그로 인해 정상을 눈앞에 두고 감옥으로 들어오게 된 것입니다. 또한 제가 성공한 이후 어려운 환경에 있었던 수지의 형제들을 도와주고 감싸주지 않았던 것도 제 탓입니다. 안기부 지하조사실에 있을 마지막 무렵 김○○가 이렇게 말했습니다.

‘야 태식아! 세상은 ×도 아냐! 네 인생도 내가 마음대로 조종할 수 있어. 이번 사건은 내가 생각하고 결정한 대로 매듭지어질 거야. 높은 자식들이 뭘 알아? 여기 우리가 있는 방에는 개미새끼 한 마리도 들어올 수 없고 안기부장도 내 허가 없이는 여기 내려오지 못해.’

저는 그런 사람이 어떻게 안기부 직원이 됐는지 이해할 수 없습니다. 그는 저뿐 아니라 국가조직인 안기부조차 이용한 인물입니다. 저는 이미 살인죄로 처벌받아 5년째 긴 세월을 살고 있습니다. 그러나 편지에 쓰신 것처럼 골짜기 바닥으로 추락했다고는 생각하지 않습니다. 언젠가는 오뚝이처럼 다시 일어날 겁니다.”

그걸 보면서 세상은 진실을 싫어하는 것 같다고 느꼈다.

(끝)

엄상익 변호사