‘황권전쟁’ 종지부 혹은 새 불씨

|

||

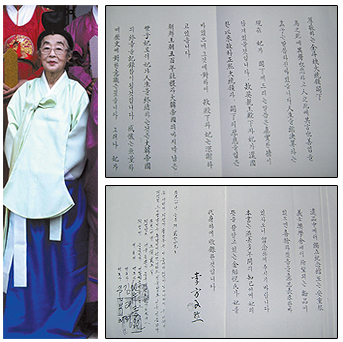

| ▲ 지난 87년 궁중 의상쇼에 출연한 이방자 여사와 84년 작성된 그의 유서 처음과 끝. 연합뉴스 | ||

고 이방자 여사의 유서는 왜 17년이 지난 지금까지 공개되지 않은 것일까. 이에 대해 김상열 씨는 “당시 황태자비께서는 창덕궁 낙선재에서 어느 누구의 관심도 받지 못하고 쓸쓸히 승하하셨다”고 섭섭함을 토로한 뒤 “그 이후 이 유서를 공개할 만한 적절한 시점을 찾지 못했고 또 지난해 이구 전하께서 승하하셨을 때 공개하려 했으나 역시 때를 놓치고 말았다”고 덧붙였다. 그는 “하지만 최근 황실 후손들 간에 벌어지는 전혀 근거도 없는 황위 계승 논란을 바라보면서 가급적 빠른 시일 내에 모든 내용을 공표해야겠다는 결심을 했다”고 밝혔다.

기자가 김 씨를 통해 직접 확인한 이 여사의 유서는 전두환 당시 대통령에게 보내는 서신의 형식을 취하고 있었다. 하지만 김 씨에 따르면 정작 이 유서는 전 전 대통령에게 전달되지 못했다고 한다. 그가 사망한 시기가 이미 전 전 대통령이 퇴임한 이후인 89년이었기 때문이다.

‘조선왕조 오백년 사직과 대한제국의 마지막 남은 세자비로서 비(妃)가 인생을 종결하는 것은 대한제국의 종장(終章)을 기록함이 될 것’이라는 다소 비장함이 감도는 문구가 적힌 이 유서는 크게 세 가지 내용을 담고 있었다.

‘왕실을 중심으로 한 한일관계는 이것으로 끝을 맺는다’는 것과 ‘대한민국 정부에 황실의 재산 등을 모두 희사한다’는 내용이었다.

하지만 가장 많은 부분을 할애한 것은 역시 그의 유일한 혈육이자 황실의 마지막 남은 적통인 이구 황세손에 대한 언급이었다. 이 여사는 “구는 아직 미흡한 점이 없지 않으나 고 (영친왕) 전하의 유일한 적자손이고, 전하의 뜻과 혈통을 승계할 수밖에 없는 존재이므로 구가 과오를 극복할 수 있도록 선처해 달라”는 어머니로서의 간절한 부탁이 담겨 있었다.

여기서 언급된 ‘과오’는 80년경 이구 씨가 자신의 이혼과 재혼 문제 등으로 옛 황실에 상당한 파장을 불러일으킨 일을 일컫는 것으로 밝혀졌다. 특히 이구 씨가 일본 무속인 여성과 동거를 하며 본처(미국인 줄리아)와 이혼을 하려는 것에 이 여사가 격분, 한때 “황세손을 폐하고 새로운 양자를 삼겠다”는 뜻을 표명할 정도로 모자간의 불화는 극에 달했던 것으로 알려졌다. 당시 이 여사가 언급한 양자감은 이석 씨(의친왕의 10남)였던 것으로 밝혀졌다. 하지만 당시 김 씨는 “고종 황제에 의해 인정된 황세손을 지금에 와서 폐하는 것은 적절치 않고, 또한 이석 씨는 국내에서 연예인 생활을 한 바 있어 후계자로 적절치 않은 면이 있다”고 간곡히 만류했다고 전했다.

김 씨가 영친왕 부부에게 사실상 자식과 같은 극진한 사랑을 받은 인연은 1943년부터 시작된 것으로 알려졌다. 일본에서 태어난 김 씨는 당시 일본 공군사령부에서 장교로 복무하던 영친왕의 부하로 첫 인연을 맺었다고 한다. 이구 씨보다 일곱 살 위인 그는 이 씨와도 친형제처럼 지냈다고 한다.

실제 이 유서 마지막 부분에는 ‘본서(本書)는 과거 다년간의 지기(知己)이며 비의 뜻을 잘 알고 있는 김상열 씨가 비를 대신하여 수록(收錄)한 것’이라는 이 여사의 뜻이 자신의 직인 및 서명과 함께 분명히 명시돼 있었다. 실제 김 씨는 사실상 이 여사의 비서 겸 대리인 역할을 하며 이 여사의 위임장도 소지하고 있는 것으로 전해졌다.

김 씨는 “지금 전주이씨 대동종약원이나 소위 ‘대한제국 황족회’ 등에서 언급하고 있는 후손들은 생전 황태자비께서 언급하신 후계와는 거리가 멀다”고 밝혀 향후 그의 발표 내용에 따라 또 한 차례의 파장이 일어날 것으로 예상된다. ‘이 여사가 언급한 인사가 누구인가’에 대한 질문에 김 씨는 “나는 어떤 개인적인 견해 없이 생전 황태자비의 뜻을 그대로 전달하는 역할만 할 뿐이며 이는 향후 기자회견을 통해 남은 자료와 함께 발표될 것”이라며 끝내 말을 아꼈다. 하지만 주변에서는 이석 씨가 유력한 것으로 보고 있다.

한편 이에 대해 회의적인 의견도 대두되고 있다. ‘우리황실사랑회’의 전종현 위원장은 “과연 84년 당시에 황태자비께서 이구 전하의 후계 문제를 유서에서 정식으로 거론했을지는 의문”이라고 밝혔다. 또한 “명확하게 공식적인 문서로 언급되지 않고 구두로 한 것을 옮겨 적은 것이라면 정통성의 효력을 가지기 어려울 것”이라는 지적도 나오고 있다.

감명국 기자 kmg@ilyo.co.kr