2000년 전자업계 양대산맥 자존심 건 베팅 경쟁

2000년 삼성이 쌍방울 간판타자 김기태를 4년 18억 원에 영입하자 LG도 이에 질세라 해태 내야수 홍현우를 똑같이 18억 원에 영입했다.좌측 김기태 우측 홍현우

# 8억 원으로 이적 시장 뒤흔든 이강철과 김동수

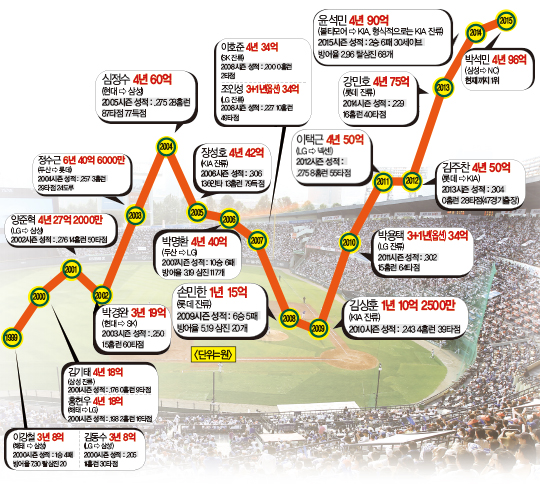

해태의 프랜차이즈 스타였던 잠수함 투수 이강철은 FA 제도 도입 첫 해였던 1999년 11월 29일 삼성 이적에 합의했다. 계약서에는 3년 총액 8억 원이 적혀 있었다. 역대 최초의 FA 이적 사례였다. 그리고 4일이 지난 12월 3일에는 LG 프랜차이즈 스타 출신의 포수 김동수가 다시 삼성과 3년 총액 8억 원에 FA 계약을 했다. 이강철과 김동수라는 스타플레이어들의 이동이 첫 번째 충격, 그들이 받은 돈의 규모가 두 번째 충격을 연속으로 안겼다.

이미 한화 송진우가 이들보다 먼저 3년 7억 원에 잔류 FA 계약을 했을 때도 야구계가 술렁거렸던 터다. FA 제도가 시작되자마자 ‘천문학적’ 금액의 계약이 성사됐다는 게 이유였다. 스타 선수들도 억대 연봉 한번 받아보지 못하고 은퇴하는 일이 잦던 시절이다. 그해 이들과 함께 시장에 나왔던 송유석이 LG와 7500만 원, 김정수가 해태와 5000만 원(현재까지 역대 FA 최저 계약금액으로 남아있다)에 각각 단년 계약을 맺었을 정도다. 그러니 5억도 아닌 8억을 선수 한 명에게 준다는 소식에 야구계 인사들은 혀를 찼다. “이렇게 돈을 펑펑 쓰다가 프로야구단이 다 망한다”고 걱정했다.

# 김기태 18억→양준혁 27억→정수근 40억

1년 뒤에는 더 경천동지할 소식이 전해졌다. 2000년 12월 쌍방울 간판타자였던 김기태가 삼성으로 옮기면서 4년 18억 원을 받았다. 1억도, 5억도 아닌 10억 원이 훌쩍 뛰어 올랐다. 전자업계 라이벌 LG도 삼성이 ‘큰손’으로 활약하는 모습을 보고만 있지는 않았다. 해태에서 내야수 홍현우를 똑같이 18억 원에 영입했다. 8억 원에도 “프로야구가 망한다”고 걱정하던 인사들은 더 들고 일어났다. “야구판 전체가 공멸의 길로 가고 있다”는 비난이 더 강도를 높였다. 그러나 한번 달아오른 시장의 열기는 더 이상 식지 않았다. 2001년 삼성은 LG에 있던 내야수 양준혁을 팀으로 복귀시키면서 4년 27억 2000만 원을 썼다. 처음으로 30억 원에 근접한 액수가 나왔다. 롯데는 급기야 2003시즌이 끝난 뒤 두산 출신 외야수 정수근과 6년간 40억 6000만 원이라는 초대형 계약을 맺었다. 계약기간 6년도, 몸값 40억 원도 FA 시장의 지형을 뒤흔들기에 충분했다.

# 9년 동안 깨지지 않은 ‘심정수 60억 원’ 신화

그리고 이듬해인 2004년 말 마침내 FA 역사에서 가장 상징적인 계약 하나가 성사됐다. 향후 9년간 FA 시장이 열릴 때마다 끝없이 사람들의 이름에 오르내리게 된 사건이다. 풍부한 자금을 앞세워 FA 제도 도입 초기 시장을 주도했던 삼성이 역시 발원지였다. 삼성은 2004시즌을 마친 뒤 현대 출신의 거포 심정수를 영입하면서 4년 최대 60억 원의 조건을 제시했다. 계약금만 20억 원에 연봉이 매년 7억 5000만 원, 플러스마이너스 옵션이 10억 원에 달했다. 6년 40억 원에도 놀랐던 야구계는 ‘4년 60억 원’이라는 엄청난 돈의 등장에 발칵 뒤집어졌다. 과연 한국 프로야구 시장이 감당할 수 있는 규모인가를 놓고 팽팽한 갑론을박이 벌어진 것은 물론이다. 이뿐만 아니다. 삼성은 그해 현대에서 함께 FA로 나온 유격수 박진만도 4년 39억 원에 함께 영입했다. 선수 둘을 데려오기 위해 100억 원을 썼다. 그야말로 파격적인, 혹은 무모한 투자였다.

# FA 협상의 기준을 바꾼 이택근의 50억 원

그 후 수많은 선수들이 FA ‘대박’과 ‘쪽박’ 사이를 오갔다. 그러나 심정수의 계약을 뛰어 넘을 만한 파장은 한동안 일어나지 않았다. 2011년 말 넥센과 외야수 이택근이 4년 50억 원에 사인하면서 또 다른 전기를 마련하기 전까지는 말이다. 사실 그 전까지만 해도 특A급 FA 선수들조차 총액 50억 원을 넘기기는 어려웠다. 60억 원을 찍은 심정수가 기대에 못 미치는 성적을 남기고 은퇴하면서 시장은 위축됐다. 40억 원 안팎의 계약이면 충분히 큰 성공으로 여겨졌다. 그러나 넥센은 2009년 자금난에 시달리면서 선수단의 리더인 이택근을 사실상의 현금 트레이드로 LG에 보냈던 데 대해 부채의식을 갖고 있었다. 이장석 대표이사는 바로 그 이택근이 FA로 시장에 나오자 미안한 마음까지 얹어 특급 대우를 아끼지 않았다. 동시에 이 계약은 각 구단 주전급 FA 선수들에게 몸값의 새 기준을 마련해준 계기가 됐다.

한 야구 관계자는 “주전급이나 이름이 좀 있는 선수들은 그때부터 기본 50억 원부터 협상을 시작하게 됐다. 이전까지는 50억 원이 넘보기 어려운 산이었다면, 이제는 오히려 출발점이 된 것”이라고 증언했다. 개인 타이틀이나 골든글러브 한번 타본 적 없고 태극마크도 안 달아본 외야수 김주찬이 2012년 말 롯데에서 KIA로 이적하면서 4년 50억 원을 받은 사례도 그 연장선상에 있다.

# 2013·2014 FA 시장, 역대 계약 총액의 40% 차지

이후 FA 몸값의 상승곡선은 더 가팔라졌다. 2013년과 2014년을 거치면서 시장이 점점 더 매머드급으로 확장됐다. FA 첫 해에 5명에게 24억 2500만 원이 투자됐다면, 2013년에는 15명 계약에 523억 5000만 원이 들었다. 또 2014년에는 19명에게 630억 6000만 원이 돌아갔다. 선수 한 명을 잡는 데 필요한 금액을 평균으로 환산하면 1999년에는 4억 8500만 원, 지난해에는 33억 2000만 원 수준이라는 얘기다. 또 지난해까지 역대 FA 계약금액 총액이 2779억 원 선인데, 2013년과 2014년 두 해의 계약금액이 그 가운데 40%가량에 해당한다. 추후 올해 FA 계약이 모두 끝난 뒤 그 금액까지 포함해 계산한다면, 최근 3년의 비중이 전체의 50%도 훌쩍 넘길 것으로 보인다.

그럴 수밖에 없다. 2013년 말부터 전해진 FA 계약 소식들은 그야말로 팬들의 입을 떡 벌어지게 했다. 포수 강민호는 원 소속팀 롯데와 4년 75억 원에 계약하면서 9년 묵은 심정수의 60억 원 기록을 마침내 깼다. 심정수는 마이너스 옵션 탓에 실제로는 60억 원에 훨씬 못 미치는 금액을 가져갔지만, 강민호의 75억 원은 순수 보장 금액이다. 또 내야수 정근우가 SK에서 한화로 이적하면서 4년 70억 원, 외야수 이용규가 KIA에서 한화로 옮기면서 4년 67억 원을 각각 받았다. 투수 장원삼도 삼성에 잔류하면서 4년 60억 원에 계약했고, 외야수 이종욱 역시 두산에서 NC로 이적하면서 4년 50억 원을 받았다.

2014년 말에도 대박 행진은 이어졌다. SK 내야수 최정이 원 소속팀에 잔류하면서 86억 원을 받았고, 투수 장원준이 롯데를 떠나 두산으로 옮기면서 4년 84억 원에 사인했다. 삼성은 내부 FA였던 투수 윤성환과 안지만에게 4년간 각각 80억 원과 65억 원을 주기로 했다. 심지어 해를 넘긴 2015년 초에는 1년간 미국 볼티모어 마이너리그에서 뛰다 온 투수 윤석민이 친정팀 KIA로 돌아오면서 4년 90억 원 고지를 밟았다. 최정이 기록했던 역대 최고 금액을 한 달여 만에 갈아 치웠다. 그리고 바로 이 금액을 올해 박석민이 다시 6억 원 경신한 것이다. 심정수의 60억 원을 넘어서는 데는 9년이 걸렸지만, 한번 그 기록이 깨지니 3년 사이에 36억 원이 뛰어 올랐다. 초스피드 성장세다.

# 100억 원 시대 머지않았다

올해 역시 박석민 외에도 숱한 대박 계약들이 뻥뻥 터졌다. FA 최대어로 꼽혔던 두산 출신 외야수 김현수가 메이저리그에 가지 않고 국내에 잔류한다면, 얼마나 더 많은 돈이 시장에 풀릴지도 알 수 없는 일이다. 따라서 이제는 최초의 ‘100억 원 시대’를 누가 열어 제칠지가 초미의 관심사다. 한 야구 관계자는 “사실 물밑에서 100억 원을 넘게 챙긴 선수가 이미 몇몇 나왔다는 게 야구계에서는 기정사실로 통한다. 다만 구단과 선수 모두 ‘100억 원’이라는 상징적인 고지를 가장 먼저 밟는 데에 부담을 느껴 계속 계약을 축소 발표하고 있을 뿐”이라고 귀띔했다. 웬만한 특급 선수가 아니고서야 100억 원이라는 금액을 앞장서 공식화하기에는 심리적인 압박감이 상당하다는 의미다.

물론 분명한 것은 ‘100억 원의 사나이’가 등장한다 해도 프로야구는 쉽게 망하지 않는다는 것이다. 3년 8억 원에도, 6년 40억 원에도, 4년 60억 원에도 망하지 않았다. 4년 96억 원짜리 계약이 등장한 올해 역시 “FA 시장에 거품이 너무 많이 꼈다”는 진단과 “대기업들의 투자도 곧 한계에 다다를 것이다”라는 전망이 끊임없이 나오고 있다. 그러나 지금은 거품까지 돈을 주고 사는 시대고, 각 구단의 모 기업들은 매년 더 큰 통 큰 지갑을 연다. 한 현역 감독은 “메이저리그 선수들, 일본 선수들의 연봉을 보라. 우리 선수들이 아무리 많이 받는다고 하지만, 여전히 그들의 몸값에는 비할 수 없다. 심지어 그들의 가치도 계속해서 올라가고 있다. 돈을 주는 사람이 있으니 그 돈도 받을 수 있는 것 아닌가. 선수들을 비난할 일은 아니다”라고 옹호하기도 했다. 다만 치솟는 몸값과 사회적인 지위에 비례해 선수들의 신체적·정신적·도덕적 무장 역시 더 단단해져야 한다는 것은 자명한 사실이다. 프로야구 최저 연봉이 33년간 600만 원에서 2700만 원으로 고작 2100만 원만 올랐다는 사실도 기억해둘 만하다.

배영은 스포츠동아 기자 yeb@donga.com

| FA 최대어 ‘첫해 징크스’ 뿌린 만큼 거둔다고 누가 그래 ㅠㅠ [일요신문] 1999년 한국프로야구에 프리에이전트(FA) 제도가 생긴 이후 거액의 연봉을 받고 이적하는 선수가 늘어났다. FA제도가 생긴 이래 2014시즌까지 그해 최대 금액을 받은 19명(공동1위 포함)을 살펴보면 타자가 15명, 투수가 4명으로 타자가 압도적으로 많다. 그러나 이들의 FA 첫해 성적은 그다지 좋지 않은 편이다. 타자 15명 가운데 FA 첫해 타율 3할이 넘는 선수는 장성호, 이진영, 박용택, 김주찬 3명뿐이지만 김주찬은 규정타석을 채우지 못해 사실상 2명이나 다름없다. 또한 FA 첫해에 두 자릿수 홈런을 친 선수는 15명 가운데 8명이나 되지만 20홈런 이상을 기록한 선수는 심정수 한 명밖에 없다. 투수 4명의 경우는 타자보다 사정이 나은 편이다. 2007시즌 전 40억 원을 받고 두산에서 LG로 이적한 박명환은 첫해 10승을 거뒀고 지난해 KIA에서 90억 원을 받은 윤석민은 올해 30세이브를 기록했다. 그러나 2000시즌 8억 원을 받고 해태에서 삼성으로 이적한 이강철은 1승 4패 방어율 7.30의 초라한 성적을 기록했다. 박형민 기자 godyo@ilyo.co.kr |