“왕벚나무 제주 고유종” vs “일본 재배종과 달라” 격돌…“원산지 논란보다 국토 대표 조경수 발굴해야” 지적

벚꽃은 대표적인 봄꽃으로 꼽히지만 벚나무 자체만 보면 우리로서는 불편한 진실이 존재한다. 국내에 있는 벚나무는 대부분 일제강점기에 심어졌다. 조선을 강탈한 일본제국주의(일제) 상징으로 벚나무가 곳곳에 심어지면서 벚나무에 대한 인식이 긍정적이지만은 않은 게 사실이다.

학계에 따르면 서울 여의도에 심어진 벚나무는 일제강점기 때 창경궁에 심은 벚나무다. 당시 일제는 대한제국의 마지막 황제 순종을 창덕궁에 가두어놓았다. 그러면서 황제를 위로한다는 명분으로 창덕궁에 인접한 창경궁 내에 동물원과 당대 아시아 최대 규모의 대온실을 조성했다. 또 창경궁을 창경원으로 격하시켰으며 이 과정에서 창경궁에 1100여 그루의 벚나무를 심었다.

이후 온 나라가 대한독립만세의 함성으로 뒤덮이자 일제는 무단통치의 한계를 느끼고 문화통치를 시행했다. 벚꽃축제가 실시된 것도 이때다. 학계에선 1926년 당시 조선총독 사이토가 전임 총독인 데라우치의 무단통치에 우리 백성들이 심한 반발을 하고 있다는 보고에 그 대안으로 벚꽃놀이를 실시했다고 설명한다. 즉, 문화통치의 일환이었던 것.

해방 이후 애국지사들이나 시민들이 벚나무를 베어버리는 일이 있었던 것으로 전해진다. 하지만 광복 이후에도 창경궁 벚꽃놀이는 이어졌다. 이후 1983년 문화재관리국이 창경궁 복원계획을 발표했고 이듬해 창경궁에 있던 벚나무 1000여 그루를 여의도, 서울대공원 등에 옮겼다.

#국회~여의도 벚나무 원산지 논란

2018년 9월 국립수목원에서 작성한 ‘제주도 자생 왕벚나무 유전자 해독’ 연구 자료를 보면, 제주도 자생 벚나무와 일본 소메이요시노 벚나무는 외관상 매우 유사하지만 서로 다른 별개의 종이라고 적혀 있다. 자료에 따르면, 두 나무가 올벚나무를 모계로 하지만 부계가 다르다. 제주도 자생 벚나무의 부계는 산벚나무이며, 일본 소메이요시노 벚나무의 부계는 일본특산종 오오시마벚나무다. 즉, 국내에는 제주도 자생 벚나무와 일본 소메이요시노 벚나무가 있으며 이들은 유전체가 뚜렷하게 구분되는 서로 다른 식물이라는 것이다.

이 연구를 이끈 문정환 명지대 생명과학정보학과 교수는 “자생 왕벚나무 유전체 해독을 통해 왕벚나무를 둘러싼 원산지와 기원에 관한 논란을 마무리할 수 있었다”며 “우리나라의 특산 자생식물인 왕벚나무의 우수한 유전자원을 선발하고 보존하는 데도 기여할 것”이라고 말했다.

#“일본산? 애초 그런 종 없어…생물주권 버린 주장”

이에 대해 국립수목원 관계자는 “보도자료를 토대로 일부 뉴스보도에서 5그루라고 나갔지만 사실 왕벚나무 유전체 연구에 실질적으로 쓰인 개체는 총 73그루”라며 “제주도에 분포하는 왕벚나무, 일본 고이시카와 식물원(도쿄대 부속 식물원)에 있는 왕벚나무 등 다양한 개체를 조사·분석했다”고 말했다.

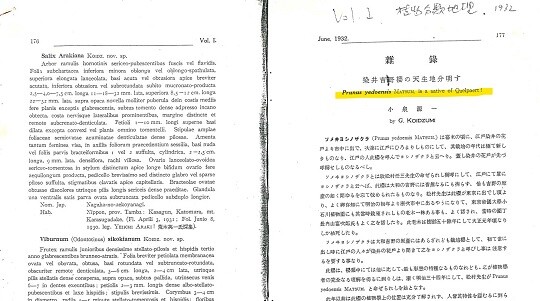

왕벚나무 자생지를 둘러싸고도 주장이 엇갈린다. 김찬수 소장은 1932년 6월자 '식물분류지리'라는 학술저널에 등재된 ‘Prunus yedoensis MATSUM is a native of Quelpaert'라는 논문을 건네며 “여기에 왕벚나무 자생지가 제주도라고 명시됐다”고 설명했다. 논문 제목에 적힌 ‘Prunus yedoensis MATSUM’은 왕벚나무 학명이며 ‘Quelpaert’는 제주도를 의미한다.

그는 논문을 토대로 “일본엔 왕벚나무 자생지가 있다는 주장만 있을 뿐 기록은 없다”며 “국립수목원 측에서 발표한 일본 개량 소메이요시노 왕벚나무에 대해서도 언제 어디서 교배됐고, 몇 개의 나무를 교배해 어떤 꽃이 피었는지에 대한 자료조차 없다. 즉 인위적으로 교잡종을 만들었다는 증거도 없지만 ‘재배종인 왕벚나무와 유전형이 거의 같다’고 해서 일본산 왕벚나무라고 한 것은 잘못됐다”고 덧붙였다.

제주도에선 1908년 4월 12일 프랑스인 에밀 타케 신부가 한라산 관음사 부근에서 자생하는 왕벚나무를 처음 발견한 바 있다. 2016년 5월 제주시 봉개동 개오름에선 수령 265년의 왕벚나무가 발견되기도 했다. 이후 이 같은 사실을 토대로 일본을 통해 들어온 벚나무가 제주도에서 넘어갔다는 주장이 제기됐다. 김찬수 소장은 “국립수목원은 (왕벚나무) 자생지를 폄훼했고 한국 고유 식물인 왕벚나무의 생물 주권을 포기했다”고 강하게 지적했다.

#“다양한 종류 나무 가꿔야”

벚나무 원산지 논란이 지속되는 것을 두고 일부는 한반도의 아름다운 식물들을 돌아보고, 국토를 대표할 조경수를 발굴해야 한다고 주장한다. 신준환 전 국립수목원장은 “생물 다양성 부문에서 보면 한 종을 많이 심는 것보다 다양한 종류의 나무를 가꿔야 국토 전체 생태계가 건강해진다”며 “벚나무 가로수만 봤을 때 추후 질병이 발생하면 모든 나무들에 옮겨 좋지 않은 상황이 발생할 수 있다”고 설명했다. 신 원장은 “장기적으로 한반도의 이야기를 담은 조경수를 발굴할 수 있도록 정책 지원과 지자체별 협력이 필요할 것으로 보인다”고 말했다.

정소영 기자 upjsy@ilyo.co.kr