‘추억 만들어준 <일요신문> 감사해요’

|

||

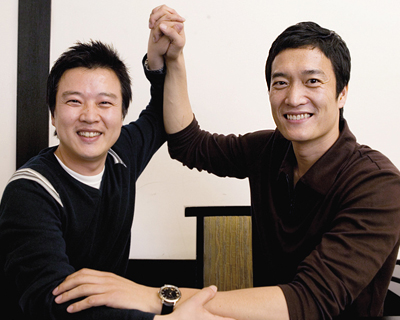

| ▲ 사진=우태윤 기자 wdosa@ilyo.co.kr | ||

참고로 두 사람은 평소에도 친한 선후배 사이다. 가끔 소주잔을 기울이며 농구와 배구쪽 소식을 주고받는 대화들로 시간가는 줄 모를 때도 있다. 봄비가 내린 지난 9일 분당의 한 일식집에서 두 남자와 한 여자(담당기자)와의 ‘취중토크’를 정리한다.

정지원(정): 상우 씨는 같은 남자가 봐도 정말 잘생겼어. 선수들이 인터뷰 가면 부담스러워했을 것 같아. 외모 때문에.

이영미(이): 남자보다 여자팀에 가면 인기가 장난 아니었죠. 여기자가 있는데도 남자의 외모만 칭찬을 해대니 조금 자존심도 상했고(웃음). 나중엔 잘생겼다는 소리를 너무 자주 듣게 되니까 은근히 짜증이 나더라고요.

김상우(김): 그래서 대놓고 싫은 표정을 하셨구나(웃음). 전 ‘백토스’를 진행하면서 정말 즐겁고 신나게 일했던 것 같아요. 방송 해설과 신문 인터뷰는 아주 많이 다르더라구요. 깊이의 차이라고나 할까. 선수들이 <일요신문>과 인터뷰할 때는 굉장히 편하고 솔직한 속내를 내비쳤거든요.

정: 그건 그래. 나도 중계를 하면서 선수들 인터뷰를 많이 하는데 방송 카메라 앞에선 아무래도 긴장되고 공식적인 답변을 할 수밖에 없잖아. 그러다 지면 인터뷰로 다가가면 이전과는 딴판인 얼굴로 여유있게 대응하는 거야. 개인적으론 ‘버저비터’로 선수들을 만나면서 방송 중계가 훨씬 풍부해졌다는 사실이지. 선수에 대해 알게 된 내용들이 많아 중간 중간에 양념으로 집어넣을 때도 있었거든.

김: 저도 마찬가지예요. 사실 운동하면서 선수들과(대부분 후배들) 그렇게 가깝게 지낼 수가 없잖아요. 설사 이전 소속팀 선수라고 해도 속내를 알기가 쉽지 않아요. 이번 일을 통해 선수들에 대해 새로운 사실을 많이 알게 됐어요.

정: 그런데 기자들은 좀 도발적인 질문을 많이 하더라고. 이영미 기자와 함께 했던 인터뷰에서 종종 그런 부분을 느낄 수 있었거든요.

김: 가끔 ‘헉’하고 놀랄 때가 있어요. 지난 번 신치용 감독과 김호철 감독을 잇달아 인터뷰했는데 이 기자님이 아예 ‘싸움’을 붙이시더라고요. 그것도 노골적으로.

이: 그래야 재밌으니까요. 그 분들은 ‘고수’들이세요. 기자가 싸움 붙인다는 걸 알면서도 팬 서비스 차원에서 대놓고 지르실 때도 있거든요. 아무래도 정지원 씨나 김상우 씨보단 본업이 기자인 제가 까칠한 질문을 하기가 편했을 거예요. 그게 직업이니까. 가장 인상적인, 기억에 남는 인터뷰를 꼽는다면 어떤 대답이 나올까요.

|

||

김: 전 ‘백토스’를 처음 진행한 신진식과의 만남이 재밌었어요. 이 코너를 처음 맡은데다 하필이면 같은 날 똑같이 은퇴식을 치르는 선수들이 한 명은 취재기자로, 또 한 명은 취재원으로 만난 상황이 마치 드라마 같더라고요. 그리고 평소 말수 적기로 소문난 현대캐피탈 박철우와 신비한 매력이 있는 LIG의 김요한, 마지막으로 선수 시절 말 한 마디 나누지 못했던 KT&G 지정희와의 인터뷰도 잊지 못할 것 같아요.

이: 박철우는 농구 해설을 하는 신혜인과의 열애설에 대해 솔직한 모습을 보여줘 급 호감을 갖게 했던 선수예요. 김요한은 개인적으로 팬을 자처하는 선수고요, 지정희는 같은 여자가 봐도 너무나 사랑스런 친구예요. 인터뷰 후 싸이월드 일촌을 맺게 됐었죠.

정: 전 원주 동부 전창진 감독과 오랜 인연을 맺은 사이예요. 이번에 원주 동부 선수들 인터뷰하면서 두 차례 원주 숙소를 방문했다가 전 감독과 많은 얘기를 나눌 수 있었는데 ‘넘버 1’ 감독은 달리 넘버 1이 아니구나 싶더라고요. 지도력은 물론 선수단을 장악하는 카리스마와 남다른 ‘끼’ 그리고 누구도 흉내 낼 수 없는 인간미까지 두루두루 배울 게 많은 감독이란 걸 새삼 깨닫게 됐어요.

이: 아마 이번 인터뷰들을 진행하면서 색다른 체험이라면 농구단 배구단 숙소의 점심 식사였을 것 같아요. 대부분의 인터뷰가 점심 전후로 진행된 탓에 숙소에서 식사를 하게 됐잖아요.

김: 제일 맛있게 식사했던 곳이 대한항공 숙소였어요. 선수들은 아줌마들이 즉석에서 만들어주는 찌개와 고기 반찬 등을 좋아하는데 대한항공의 식단 메뉴는 가히 환상적이었죠.

정: 원주 동부와 KCC에서 먹은 밥도 맛있었어요. 삼성트레이닝센터에 자리한 서울 삼성의 식당은 시설면이나 메뉴면에선 타의추종을 불허하지만 아줌마들의 손맛을 느끼기엔 2% 부족한 부분이 있었어요. 이렇게 얘기하니까 우리가 마치 ‘맛집 가이드’ 같네(웃음).

이: 3~4개월동안 <일요신문>을 위해 시간과 노력을 아끼지 않은 두 분께 진심으로 감사드려요. 마지막으로 독자들에게 인사를 하는 걸로 오늘 이 자리를 마무리할까 합니다.

정: 색다른 체험을 통해 유쾌한 깨달음을 얻었어요. ‘재미없다’고 뭐라 안 하고 이렇게 유종의 미를 거둘 수 있게 해줘 감사드립니다.

김: 선수시절의 제 모습을 다시 돌아보게 했던 시간들이었어요. 사회에 첫 발을 내민 ‘초짜’에게 좋은 기회와 잊지 못할 추억을 주신 것 진짜 고마워요.

정리=이영미 기자 riveroflym@ilyo.co.kr