경기장 밖에선 ‘그들도 우리처럼’

|

||

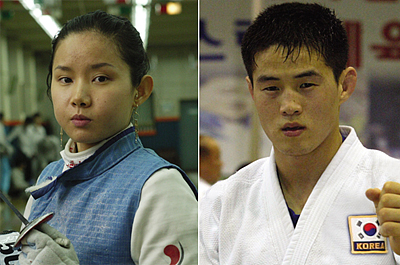

| ▲ 남현희(왼쪽).최민호. | ||

약 1시간 30분가량의 연습을 마치고 동료들과 어울려 숙소로 가는 셔틀버스를 기다리는 펠프스와 박태환은 그저 평범한 대학생일 뿐이었다. 헤드폰을 쓰고 음악을 들었고, 친구들과 수다를 떨며 깔깔거렸다. 열아홉의 혈기를 자제하지 못하고 음주운전을 하다 경찰에 체포됐던 펠프스와, 연예인들과 잇단 스캔들을 일으켰던 박태환. 세계 스포츠 역사의 한 페이지를 장식해 나가고 있는 영웅들도 어쩔 수 없는 인간일 뿐이다. 그래서 그들의 작은 실수도, 실망스런 부진도 그저 너그러운 미소로 이해해줄 수 있는 의연함은 너무도 절실하다. 그들 역시, 우리와 똑 같은 한 사람의 인간이기 때문이다.

예뻐지고 싶은 여자 마음

지난 11일. 한국 펜싱의 간판 스타 남현희(27)가 값진 은메달을 따냈다. 한국 펜싱 역사상 올림픽에서 여자 선수가 따낸 첫 메달이었다. 세계 최강 발렌티나 베잘리(이탈리아)와 경기 종료 직전까지 접전을 펼친 그녀의 투혼은 놀라웠다.

아쉽게 경기에 패한 후 공식기자회견이 이어졌다. 자랑스러운 메달리스트들이 기자회견장에 나란히 등장했다. 순간 회견장 이곳 저곳에서 조그맣게 속삭이는 소리들이 들려왔다. “남현희 화장하고 나온거야?” “립스틱은 확실히 발랐는데?” “아니 그 막간에 화장을 했단 말야?”

남현희는 아름다웠다. 단정하게 머리를 묶었고, 입술에는 살짝 립글로즈를 바른 상태였다. 그리고 남현희는 시종일관 미소를 잃지 않았다. 금메달이 아닌 은메달, 그러나 최선을 다한 결과이기에 진정 행복한 남현희였다. 그리고 세계 언론 앞에 단정하고 아름다운 모습을 보여주고 싶은 천상 여자, 20대 여인의 모습 그 자체였다.

남현희는 아름다워지고 싶은 마음 때문에 선수 생활을 그만둘 뻔한 위기를 맞기도 했다. 일명 성형 파문이다. 그러나 남현희는 강했다. 시련을 이겨낸 그는 더욱 강했다. 결국 그해 12월 도하 아시안게임에서 여자 플뢰레 개인 및 단체전에서 2관왕에 등극하며 남현희는 성형 파문에서 멋지게 벗어날 수 있었다.

남현희뿐만이 아니다. 이번 올림픽에서 여자 공기권총 메달이 유력시됐던 신예 이호림(20ㆍ한국체대)이 10m와 25m 두 종목에서 모두 결선 진출에 실패하자 주위에서는 많은 말들이 흘러 나왔다. “조금 알려지니까 바람이 들었어” “겉멋부터 들었는데 제대로 될 리가 있나.”

이호림은 예쁘다. 겉만 봐서는 도저히 운동선수라고 보기 힘들다. 키도 훤칠하고 길게 뻗은 팔다리는 가냘프기만 하다. 자그마한 얼굴에는 언제나 스무 살 아가씨의 밝은 미소가 가득하다. 이호림은 대학교에 입학하면서 조금씩 화장도 하고 헤어스타일에도 신경을 쓴다.

이호림은 자타가 공인하는 현재 국내 여자 권총계의 최고수. 그러나 스무 살 신예에게 올림픽이라는 무대가 주는 중압감은 실로 엄청났을 것이다. 그래서 그의 실패를 ‘겉멋이 들었기 때문’으로 보는 것은 무리다. 한국 사격의 유망주 이호림. 그 역시 예쁘게 보이고 싶은 대학 신입생일 뿐이다.

언제나 숨고만 싶은 남자

핸드볼 여자대표팀의 임영철 감독(48)은 소위 ‘까칠한’ 성격의 대명사다. 베이징올림픽을 앞두고 국내에서 훈련을 하는 내내 언론과의 인터뷰를 극도로 꺼렸던 그의 ‘까칠함’은 베이징 현지에서도 여전했다.

임 감독은 베이징 현지에 도착한 후 첫 훈련을 치른 지난 6일, 훈련장을 찾은 3~4명의 기자들과 훈련 내내 일절 얘기를 나누지 않았다. 1시간여의 훈련을 마칠 때까지 진을 치고 있던 취재진에게 임 감독이 내뱉은 말은 이랬다. “저 멤버 가지고 무슨 메달을 땁니까? 부담은 그만 주시고, 정말 기사는 오늘까지만 씁시다. 내일부터는 진짜 (기사가) 한 개도 안 나왔으면 좋겠어요.”

임 감독의 그 멘트들은 차마 일간지 기사로 옮겨지지 못했다. 베이징 입국 전에 가졌던 태릉선수촌 미디어데이 때 “저는 언론을 좋아하지 않습니다”라고 만천하에 고했던 임 감독. 그는 시쳇말로 ‘진짜 취재하기 힘들고, 또 취재하기 싫은’ 그런 대상임에 분명했다.

그러나 역대 최약체로 평가되는 ‘아줌마 부대’를 이끌고 있는 임 감독의 부담감은 그 누구도 모른다. 조금의 빈틈도 허용하지 않는 완벽주의자 임영철에게 사실을 과장한 허황된 기대감은 용납할 수 없는 것이었다.

그래서 그는 언론을 피했다. ‘우생순’의 드라마를 연출했던 4년 전 아테네에서와는 달리, 이번에는 올림픽을 준비하면서 극도로 언론 공개를 자제했다. 그리고 그는 여자핸드볼 대표팀을 강하게 조련했다.

“가만히 놔둬야 됩니다. 자꾸 바람을 집어넣으면 안 돼요. 4년 전 아테네에서도 핸드볼 팀을 가만히 놔두지 않았습니까”라고 말하는 임 감독. 말로만 떠들기보다는 묵묵히 칼을 갈고 결과로 보여주겠다는 그다. 언론을 피하고 싶은 마음. 임 감독 역시 천상 한 명의 인간일 뿐이다.

나는 계속 먹고 싶다!

베이징올림픽 한국선수단에 첫 금메달 소식을 안겨 준 유도 60kg급의 최민호(28). 그는 지금 베이징에서 가장 행복한 사람이다. 금메달을 딴 선수들의 경우 자신의 종목이 끝나더라도 타 종목 선수들을 응원하며 올림픽 폐막 때까지 현지에 머무르는 것이 관례. 올림픽 개막 다음날인 9일 금메달을 목에 건 최민호는 올림픽 폐막식이 열리는 24일까지 2주 이상 베이징에서 망중한을 즐기게 된다.

태릉선수촌에서 가장 고되고 힘들다는 유도. 그 이유는 격한 종목 특성과 고된 훈련의 이유이기도 하지만 무엇보다 죽음보다 더 힘들다는 체중 조절이 있는 종목이기 때문이다. 흔히들 운동 종목은 두 가지로 나뉜다고 한다. 체중 조절을 하는 종목과 하지 않는 종목이다. 경기 도중에도 짬뽕을 시켜 국물까지 들이키는 야구도 있고, 라운딩 도중 수시로 초콜릿을 까먹는 골프도 있다.

최민호는 60kg을 넘으면 경기에 출전할 수 없는 유도 선수다. 올림픽을 앞두고는 2년이 넘도록 좋아하는 삼겹살과 소주를 입 안에 넣어본 적이 없다. 죽음보다 더 힘들다는 체중 조절 때문에 운동을 그만두고 싶었던 적도 한두 번이 아니다.

최민호는 금메달을 목에 걸고 선수촌 내에 있는 패스트푸드점으로 직행했다. 그리고 정말 마음껏 먹었다. 혈기왕성한 20대 청년 최민호는 먹고 싶은 음식을 맘껏 먹을 수 있는 것만으로도 너무나 행복한, 그저 한 명의 인간일 뿐이다.

베이징=허재원 한국일보 체육부 기자