하루 몇번씩 고장·오류…결국 사람 손 거쳐야

환경부가 자원순환을 목적으로 대형마트에 시범설치 중인 ‘빈용기 무인회수기’가 오히려 현장의 불편함을 가중시키고 있다는 지적이 제기되고 있다. 기계 오작동과 사용법에 대한 인식 부족 등으로 인해 하루에도 수차례 문제가 발생하는 것이다. ‘비즈한국’이 빈용기 무인회수기가 설치된 서울 시내 3곳의 대형마트에 방문해 현장의 목소리를 들어봤다.

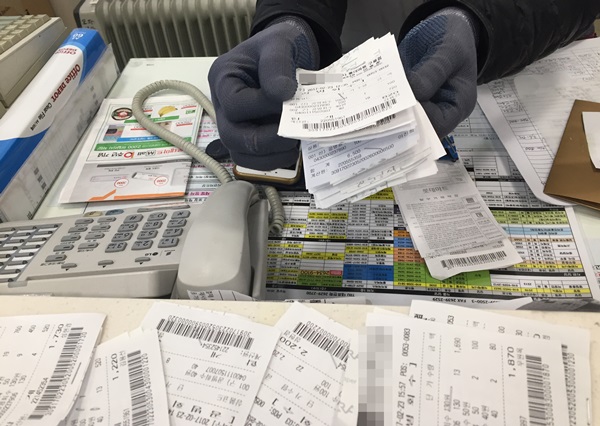

한 번에 수용 가능한 병의 120개 남짓인 독립형 무인회수기는 하루에도 여러 차례 관리가 필요하다. 사진=박혜리 기자

환경부와 한국순환자원유통지원센터는 ‘빈용기 보증금 제도’ 활성화를 위해 2015년부터 현재까지 전국 53개 지점에 100여 대, 서울지역 10개 지점에서 21대의 빈용기 무인회수기를 설치했다. 무인회수기는 유리병의 겉모양, 무게, 바코드 등을 통해 보증금 대상제품인지를 확인한 뒤 현금으로 환불받을 수 있는 영수증을 출력해준다. 한 지점에 적게는 한 대, 많게는 세 대까지 설치되어 있다.

문제는 기계의 고장·오작동 빈도가 지나치게 높다는 점이다. 기자가 방문한 3곳의 마트 관계자들은 모두 이 같은 문제를 토로했다. ‘이물질이 없는 깨끗한 병을 회수기 투입구에 한 개씩 넣어야’ 하지만 이를 지키지 않아 문제가 발생하는 것이다.

마포구에 있는 롯데슈퍼의 무인회수기에는 ‘공병수거기계가 지속해서 고장 나고 있습니다. 급하게 넣지 마시고 한 병씩 넣어주십시오’라는 안내문이 붙어 있었다. 롯데슈퍼 관계자는 “관리업체에서 한 달에 한두 번씩 점검 오고 있지만, 고장이 워낙 자주 난다”고 말했다.

문래동 홈플러스 관계자는 “담배꽁초, 남은 음료 등 안에 이물질이 있는 경우가 많은데 이게 새어 나오거나, 여러 개의 병을 한 번에 욱여넣는 경우가 반복되면서 고장이 난다”며 “하루에도 몇 번씩 고장이 나거나 오류를 일으킬 때가 많은데 그때마다 수리업체를 부르는 건 사실상 불가능하다”고 토로했다.

현재 운영되고 있는 회수기가 모두 외국 제품인 것도 문제다. 투입구의 위치가 너무 높아 키가 작은 노인들은 병을 던지듯이 넣기 때문이다.

한국순환자원유통지원센터 담당자는 “채택 당시에는 국내 제품이 없어 노르웨이 ‘톰라(Tomra)’사 회수기를 선택했는데 시범 기간이 끝나면 새로 출시된 국산 제품들도 고려할 예정”이라며 “해외에서는 큰 문제가 없었는데 아무래도 우리나라는 ‘빨리빨리’를 추구하다 보니 유독 문제가 많이 발생해 톰라사도 당황하고 있다”고 말했다. 참고로 노르웨이의 평균 신장은 남자 180cm, 여자 167cm다.

한 대형마트의 빈용기 무인회수기 근처에 놓여있는 카트. 현장 관계자들은 ‘기계가 병을 인식하지 못하거나 고장나는 경우가 많다’고 전했다 사진=박혜리 기자

바코드가 훼손되거나 올해 1월 1일부터 가격이 인상된 신형 빈병을 인식하지 못하는 등의 문제로 무인회수기가 있음에도 결국 직원의 손을 거쳐야 한다는 점도 문제다. 지난해 12월 환경부는 “보증금이 인상됐지만 무인회수기가 변경된 바코드를 인식할 수 있으므로 문제가 없다”고 얘기했다. 직접 확인한 결과 여전히 일부 마트의 무인회수기는 업그레이드가 되지 않아 구형 빈병만 인식할 수 있었고, 작은 결함에도 기계가 병을 인식하지 못해 결국 직원이 분류해야 하는 상황이 빈번히 연출됐다.

앞서의 홈플러스 관계자는 “병에 뭐라도 조금 묻어있거나, 크기가 다른 경우, 바코드가 일부 훼손된 경우는 인식하지 못한다”고 말했다. 이 지점의 무인회수기 바로 맞은편에는 신형 빈병과 구형 빈병을 직원이 거둬들이도록 팻말을 단 쇼핑카트 두 대가 놓여있었다.

빈병 회수기 설치로 마트에 빈병을 가져오는 사람들이 크게 늘었지만 한 번에 한 개씩만 처리되고 가득 차있는 경우가 많아 이용객과 직원들의 불편이 크다. 지난해 말 환경부가 발표한 자료에 따르면 무인회수기 설치로 대형마트에서 거둬들인 빈병의 양은 설치 전 대비 44.1% 증가했다. 소매점 전체의 회수율이 9% 증가한 점을 고려한다면 상당히 높은 수치다. 환경부의 고시에 따라 해당 매장에서 구매한 경우를 제외하고 하루 한 명당 30병으로 수량이 제한되지만, 가족과 지인을 동원해 100개가 넘는 빈병을 처리하는 때도 많다.

구로동 롯데마트 관계자는 “무인회수기 설치로 편리해진 점도 많다. 다만 들어오는 양 자체가 몇 배로 많아져 기계를 훨씬 늘려야 할 것 같다”며 “기계가 한 번에 200~300개씩만 수용할 수 있기 때문에 본래 상자를 치우던 아르바이트생이 하루에도 몇 번씩 오가며 처리하고 있다”고 말했다.

올해 초 빈병 보조금이 오른데다 무인회수기가 설치되며 대형마트의 빈병 회수율이 급격히 높아졌다. 사진=박혜리 기자

한 대형마트는 취재 당시 두 대의 무인회수기 내부가 꽉 차, 이를 이용하려던 고객이 직원을 기다리고 있었다. 이 고객은 “무인회수기를 자주 이용하는 편인데 기다려야 하는 경우가 종종 있다”며 “그래도 동네 슈퍼마켓은 부르는 게 값이라 기분 상하는 일이 많았는데 이제 그럴 일이 없다는 점은 좋다”고 말했다.

일각에서는 이득이 안 된다는 이유로 무인회수기를 소홀히 관리하는 일부 대형마트의 태도를 놓고 ‘사회적 책임 부족’이라는 지적도 나온다. 앞서 유통지원센터 담당자는 “마트는 법적으로 빈병 회수의 책임이 있지만 현재로선 무인회수기를 설치하지 않았다고 법적인 제재를 가할 수 없다”며 “한 번에 120병까지밖에 수용할 수 없는 독립형 회수기보다 최대 1000병까지 수용 가능한 매립형 회수기가 비워야 하는 횟수가 적어 직원들의 만족도가 훨씬 높지만, 대형마트 측에서 공간을 내어주려 하지 않는다”고 말했다.

그는 이어 “지난해까지는 대형마트들이 무인회수기에 대해 별 관심이 없었는데, 올해 빈병 보조금이 오르고 회수율이 높아지면서 설치 문의가 늘고 있다”며 “시범 기간의 평가를 토대로 관리 의지가 없는 마트에선 회수기를 철거할 예정”이라고 밝혔다.

박혜리 비즈한국 기자 ssssch333@bizhankook.com

※지금 비즈한국 홈페이지에 가시면 더욱 생생한 콘텐츠를 만날 수 있습니다.