“전화·이메일로 교체해 관련 서류 없다” 주장…정작 한체대 ‘논문 수정 제출’ 공문 발견돼 아리송

한체대는 최근 논문 바꿔치기로 도마 위에 올랐다. 대전에 위치한 한 사립 대학 소속 A 교수와 전 한체대 학술연구 교수였던 B 씨는 각각 2007년과 2010년에 쓴 석사 학위 논문이 도용 의혹을 받자 2012년 새로운 논문을 써 원 논문과 바꿔쳤다. 논문 바꿔치기란 이미 학위를 받은 논문이 표절이나 도용으로 문제가 될 경우 각 도서관에 뿌려진 원 논문을 회수해 새 논문으로 교체하는 걸 말한다. 표절 및 도용 증거를 인멸하는 행위다.

학위 논문은 모교 도서관과 국립중앙도서관, 국회도서관에 보통 비치된다. 교체를 하려면 학교에서 공식적인 교체 요청을 국립중앙도서관과 국회도서관에 보내야 한다. 이때 공문은 필수 조건이다. 문제는 한체대에서 공문이 나간 적 없다는 점이다. 권봉안 한체대 대학원장은 “한체대에서 학위 교체용 공문이 외부로 나간 적 전혀 없었다”고 했다.

A 교수와 B 씨는 ‘일요신문’에 지도교수의 ‘사유서’를 가지고 논문을 교체할 수 있었다는 입장을 내비쳤다. 2월 21일 두 사람은 “공문을 보내지 않았다. 지도교수인 C 교수가 작성해 준 사유서만 가지고도 국립중앙도서관과 국회도서관에서 논문을 교체해 줬다”고 했다. C 교수는 A 교수와 B 씨의 논문 지도를 맡고 두 사람이 소속됐던 한체대 소속 연구소의 책임자였다. C 교수는 논문 바꿔치기 관련 취재를 거부하고 있다.

그렇다면 두 도서관은 A 교수와 B 씨의 사유서를 보유해야 한다. 하지만 두 도서관의 반응은 제 각각이었다. 특히 담당자와 관리자의 반응이 판이하게 달랐다. 국립중앙도서관 자료운영과 학위 논문 담당자는 3월 4일 ‘일요신문’이 직접 방문하자 “당시는 보통 우리 쪽에서 제공하는 신청서를 받아 교체해 줬다”고 했다. 당시 저자의 신청서를 공개해 달라는 요청에는 “공개할 수 없다”는 입장을 내놨다. 신청서 형식이라도 공개해 달라고 요청했지만 끝내 거절했다.

국립중앙도서관 자료운영과 관리자는 얼마 뒤 입장을 바꿔 다시 해명했다. 3월 19일 국립중앙도서관 자료운영과 담당 사무관은 “당시 저자 쪽에게서 받은 서류는 없다. 그땐 저자 쪽에서 전화나 전자우편으로 요청하면 처리가 됐다”며 “보통 개인이 하는 게 아니고 한체대 도서관 담당자가 요청을 해서 교체가 진행됐다. 우리 담당자가 말했던 신청서는 2017년 학위 논문 교체 규정이 만들어진 뒤 생긴 서류다. 2017년 전 자료는 없다”고 말했다.

국회도서관 상황도 비슷했다. 담당자와 관리자의 의견은 계속 엇갈렸다. 국회도서관 담당자는 2월 20일 ‘일요신문’과의 통화에서 “공문 없이는 교체가 불가능하다”고 말했다. 3월 4일 ‘일요신문’이 직접 방문하자 또 다른 담당자는 “유독 한체대 공문만 보이지 않는다”고 말했다.

3월 8일과 3월 19일 양일에 걸쳐 국회도서관 홍보 관계자는 공식 답변을 내놨다. 공식 답변은 현장에서의 담당자 목소리와 미묘하게 달랐다. 국회도서관 관계자는 “2012년에는 공문 접수를 통한 논문 교체와 전화 또는 전자우편을 통한 논문 교체가 있었다. 이 사건 관련 논문 교체 공문은 확인되지 않았다”며 “2014년 이전에는 학위 논문 저자가 논문 교체를 직접 요청하는 경우 국회도서관 담당자가 저자의 대학교 담당자에게 확인한 뒤 논문 교체를 진행하는 경우가 있었다. 2014년 공문을 통한 교체가 정착됐다”고 말했다.

‘일요신문’은 A 교수와 B 씨의 논문 교체 관련 자료가 남아 있는지 여부와 국회도서관의 서류보존기간 관련 내부 규정 공개를 요청했다. 또한 담당 과에서 “유독 한체대 공문만 보이지 않는다”고 발언한 데에 대해 2012년 당시 다른 학교의 학위 논문 교체 관련 공문이 남아 있는지 여부를 물었다. 국회도서관은 답변을 거부했다.

저자 A 교수와 B 씨는 지도교수 사유서로 학위 논문을 교체할 수 있었다고 말했다. 국립중앙도서관은 아무런 서류 없이 전화나 전자우편으로 교체해 줬다고 설명했다. 국회도서관은 공문이 확인되지 않았고 전화나 전자우편으로 교체를 진행했다고 밝혔다. 요청한 사람은 서류를 냈는데 요청 받은 곳에선 전화나 전자우편으로 교체를 했다고 말하는 상태다. 전자우편 공개는 없었다.

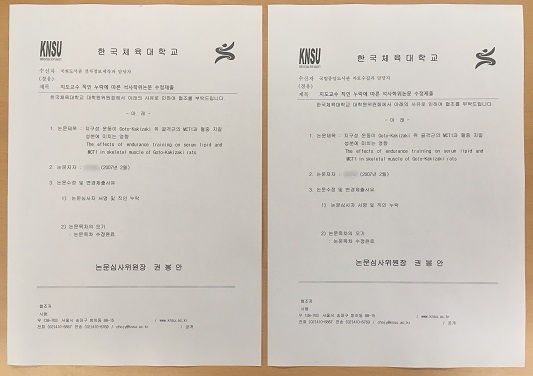

‘일요신문’이 입수한 한체대의 논문 교체 요청 공문.

이런 가운데 ‘일요신문’은 당시 A 교수의 학위 논문 교체 요청이 담긴 한체대 공문을 입수했다. 이 공문의 수신자는 각각 국립중앙도서관 자료수집과와 국회도서관 전자정보제작과로 설정돼 있었다. “지도교수 직인 누락에 따른 석사 학위 논문 수정 제출”이란 제목이 붙어 있었다. 한체대 내부 관계자에 따르면 A 교수는 이 공문 형식을 주변에도 전파했다.

이에 대해 A 교수는 모두 부인했다. A 교수는 3월 28일 ‘일요신문’과의 통화에서 “처음 보는 공문이다. 난 지도교수였던 C 교수의 ‘확인서’를 가지고 논문을 교체했다. 공문에 대해서는 알지 못한다”고 했다. 최초 사유서라고 했던 서류 명칭은 확인서로 바뀌어 있었다. 확인서를 공개 요청했지만 A 교수는 응하지 않았다.

학위 논문 바꿔치기를 두고 두 도서관의 관리 부실이 도마 위에 올랐다. 국가의 기록물을 저장하는 대표 기관이 별다른 검증 없이 원본을 저자에게 내어주고 새 논문으로 바꿔줬다는 게 상식적으로 이해가 되지 않는다는 교육계 관계자의 반응이 나왔다. 국회 교육위원회 관계자는 “국가기록물은 국가의 근본을 세우는 가장 중요한 자산이다. 국가기록물이 이렇게 교체 및 조작이 쉽다는 현재 상황이 이해되지 않는다”고 말했다.

더군다나 국가기록물은 제적이나 폐기될 때 국가기록물 최고책임자의 승인이 필요하다. 하지만 교체의 경우 이런 과정이 전혀 필요하지 않다. 원본이 사라지는 건 제적·폐기나 교체나 매한가지다. 교체를 빙자한 원본 제적이나 폐기가 시도될 경우 국가기록물은 속수무책으로 사라질 수밖에 없다. 이에 대해 한 교육계 관계자는 “전쟁이 나면 국가기록물부터 옮긴다. 우리나라의 근본이기 때문이다. 교체를 하는 과정에서도 교체 이유를 꼼꼼히 따지고 원본을 반드시 보존하려는 노력이 수반돼야 할 것”이라고 했다.

최훈민 기자 jipchak@ilyo.co.kr