“동료 의원으로 영화배우 출신 신영균 씨가 있는데 부자야. 출연료를 받으면 그 돈으로 땅을 사뒀다는데 그게 어마어마한 재산이 되었다는 거야. 거기다 명보극장도 하고 제과점도 하고 볼링장도 하고 정말 재벌급이지. 그런데 사람이 너무 인색해. 중국여행을 같이 했는데 돈을 안 써.”

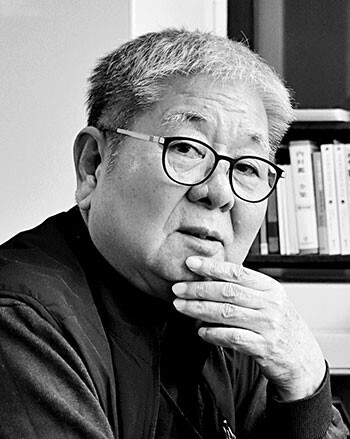

초등학생 시절 어머니와 함께 변두리 극장에서 신영균 씨가 주연으로 나오는 ‘연산군’이라는 작품을 봤다. 그 후 그가 출연한 영화는 대부분 다 봤다. 영화 ‘마부’에서 그는 가난한 마부의 맏아들로 고시 준비를 하고 있었다. 아버지가 일을 못하는 날 대신 마차를 끌고 대신 일을 나가는 착한 아들이었다.

그 명장면을 보면서 나도 그렇게 되고 싶었다. 젊어서의 영화배우 신영균 씨는 어떤 사람이었을까. 그가 인기가 높았던 무렵 나의 아버지는 조선일보 사진기자였다. 아버지가 하는 이런 말을 들었다.

“오늘 영화배우 신영균 씨가 영화를 찍는 데 가서 그를 관찰했어. 분장을 하고 주위 사람과 얘기를 주고받는 걸 옆에서 조용히 지켜봤는데 인기 배우라고 건방지지 않고 사람이 소탈하고 겸손해. 괜찮은 사람 같았어.”

아버지는 당시 최고의 사회자이고 코미디언이던 다른 인기 연예인에 대해서는 이런 말을 하기도 했다.

“그 양반이 진행하는 무대를 보러 갔었는데 나를 보자고 하더니 잘 부탁한다고 하더라구. 언론에 대해 민감한 사람이지.”

유명인들은 세상의 평가를 강하게 의식했다. 대학 시절 친구들과 신영균 씨가 경영하는 명보극장에서 ‘나자리노’를 비롯한 명화들을 보았고 아내와 연애할 때 그가 하는 제과점에서 데이트를 했다.

이북 출신인 신영균 씨는 탈북자들을 위해 10억 원을 내놓았다는 얘기를 들었다. 그는 언제 얼마를 왜 했는지 기억을 다 못할 정도로 자주, 남모르게 기부를 한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 그는 수백억에 이르는 기부를 하고 자신이 가진 노른자 땅들도 내놓았다. 가지고 있는 남은 돈을 전부 기부하고 떠날 것이라고 했다는 것이다.

아흔여섯 살의 그에게 기자가 기부를 한 이유를 물었다.

“어느 날 보니까 제가 짜다고 돈을 안 쓴다고 소문이 났더라고요. 오래전부터 돈은 죽기 전에 좋은 데다 다 쓰고 가자는 생각을 했어요. 좋은 일 하니까 너무 좋았어요. 누구는 아깝지 않느냐고 하는데 전혀 그렇지 않아요. 오히려 기부할수록 제가 더 부자가 되는 느낌입니다.”

노인인 그의 기부는 위선이나 정치적 목적이 아닌 것 같았다. 더 이상 그런 탈을 쓸 필요가 없는 세월이기도 하다. 그는 진정으로 돈을 쓸 줄 아는 현명한 사람 같았다. 세상에는 목자가 되어 양떼를 이끌려는 사람들이 많았다. 그리고 양떼를 보호하는 게 아니라 양을 잡아먹고 이용하려는 가짜도 많다. 그가 양떼의 앞에서 길을 인도하는 모범적인 양 같은 느낌이다.

몇 년 전 평생 안 먹고 안 쓰고 절약해서 모은 돈 수백억과 비싼 땅을 KBS에 기부하고 죽은 강태원 옹의 변호사가 됐던 적이 있다. 어느 해인가 크리스마스 무렵 명동에서 사랑의 종을 치는 사람 옆에 있는 통에 소리 없이 액면금 1억 원 수표를 놓고 갔던 주인공이기도 하다. 그의 소리 없는 많은 선행을 나는 알고 있다.

부자만 기부하는 것도 아니었다. 울산 바닷가에서 노점상을 하는 한 여성은 하루에 2000원씩을 따로 떼어 모았다. 그걸로 금 두 돈을 사서 기부하는 모습을 보기도 했다. 기부란 이웃에게 자기의 피와 살을 주는 사랑이자 저세상으로 자기가 가진 재산을 가지고 가는 방법은 아닐까. 신영균 옹은 삶에서 최고의 명장면을 연출한 어르신이 된 것 같다.

※외부필자의 칼럼은 본지의 편집방향과 다를 수 있습니다.

엄상익 변호사