“시골 경로당을 찾아다니면서 남편의 선거운동을 했어요. 안마 기계에서 누워 눈길 한번 주지 않는 냉랭한 노인들을 보면서 회의가 오더라고요.”

순박하고 따뜻하던 사람들이 왜 그럴까 의아했다. 친구 부인이 덧붙였다.

“남편이 선거를 포기했어요. 그랬더니 어떤 노인은 찍어줄 마음을 먹고 있었는데 왜 그랬느냐고 하면서 위로해 주더라고요. 그 말이 어떻게나 따뜻한지 눈물이 났어요.”

“한겨울 새벽에 얇은 양복을 입고 어둠이 걷히지 않은 거리로 선거운동을 나섰죠. 서민과 함께하겠다는 사람이 따뜻하게 옷을 입으면 안 될 것 같아 그렇게 입었죠. 지나가던 사람에게 명함을 건네주니까 받지도 않고 그냥 지나치더라고요. 몇 발자국 가던 그 사람이 다시 돌아오더니 내게 한마디 하더라고요. 보아하니 당신 텔레비전에 나오던 변호사인데 그 직업이면 먹고 살 만할 텐데 왜 이 짓을 하느냐고 말이죠.”

공적인 지위에 가려면 그런 수모의 터널을 거쳐야 하는 것일까. 그 어둠을 통과해야 별을 볼 수 있는 것일까.

대통령이 되기 얼마 전 노무현 후보가 허름한 주택가의 주차장 앞에 서 있는 장면을 본 적이 있다. 연설을 하기 위해서였다. 그의 앞에는 단 한 명의 청중도 없었다. 그의 고뇌와 고독을 알려주는 화면에서 본 한 장면이다.

내가 여기서 말하고 싶은 것은 국민들의 사람들을 대하는 태도다. 국민들이 패로 갈라져 반대하는 당이나 정치인에 대해 악담과 저주를 퍼붓는다. 동네 개보다도 못하게 대통령이나 야당 대표의 이름을 부른다. 지도자를 무능한 바보같이 취급하고 북한의 김정은보다 더 적대시하는 것 같다.

그런 모습들을 보면 민망함을 넘어 화가 날 때가 있다. 국민들의 영혼이 너무 피폐해 있다. 나는 우리들의 정신적 가치관이나 도덕성에 물음표를 던지고 싶은 것이다.

죽은 박원순 서울시장이 살아있을 때 내게 이런 하소연을 한 적이 있었다.

“아침에 일어나서부터 나를 비판하거나 흠을 잡으려는 기자들이 따라붙어요. 출근하면 시의회에는 나를 욕하고 트집을 잡으려는 의원들이 가득하죠. 신바람이 나야 일도 잘되는데 아침부터 스트레스를 받을 때가 많아요. 한번은 현장 시찰을 나갔는데 뒤에서 누가 똥이 든 봉지를 던지더라고요.”

나는 그가 왜 그 정도 증오의 대상이 되는지 이해할 수 없었다. 이념적 지향이 다르고 지지하는 당이 다를 수 있다. 나는 초록이고 너는 빨강으로 서로 다름이지 맞고 틀린 게 아니다. 그게 다양성을 인정하는 민주주의 아닐까. 박 시장은 이런 말도 덧붙였다.

“한번은 강원도 원주에 갔더니 농사짓는 어떤 분이 시장님께 드리려고 가져왔다면서 감자를 주더라고요. 어떻게나 고마운지 가슴이 뭉클했어요.”

인간을 움직이는 본질이 무엇인지 그 행간에 배어있었다. 대한변호사협회 상임이사로 있을 때 변호사 숫자의 증원을 막기 위해 국무총리를 만난 적이 있다. 당시 국무총리의 말 중에 이런 부분이 지금도 기억에 생생하게 남아있다.

“정부가 지금 변호사 숫자를 줄이려고 하면 기득권자를 보호하기 위해 그런다고 국민들이 난리를 치고 나를 욕할 겁니다. 그냥 되어가는 대로 놔둘 겁니다. 들끓는 변호사가 배고픈 상어들이 되어 사람들을 물어뜯을 때쯤이 돼서 움직여야 말이 없습니다. 국민들도 아파봐야 합니다.”

목이 뻣뻣한 국민에 대한 총리의 뼈 있는 말이었다. 어느 날 냉기 서린 변협회관 앞에 서 있는, 선거에 출마한 남자를 본 적이 있다. 그가 나를 보자 악수를 청했다. 측은한 마음이 들고 동정이 갔다.

“알겠습니다. 당선되셔서 좋은 일 하십시오. 찍겠습니다.”

그냥 위로와 격려의 말이었지만 그에게는 한 점의 온기가 되었던 것 같다. 패거리가 다르면 아예 소통이 안 되고 선악도 다른 시대다. 다름을 인정하고 서로 존중할 때 국가가 정신적으로 성장하는 게 아닐까.

※외부필자의 칼럼은 본지의 편집방향과 다를 수 있습니다.

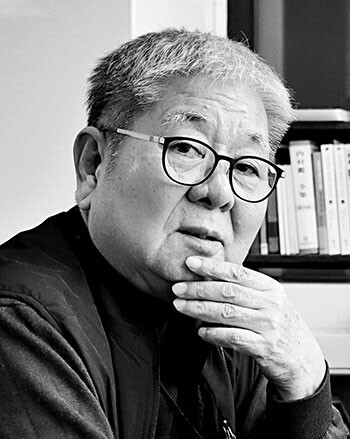

엄상익 변호사