그렇게 ‘할매’들은 ‘가시나’들이 됐다. 누군가 나이를 물어 보면 “8학년 X반”이라고 소리 높여 대답하던 80대 할매들은 모든 게 신기한 여덟 살 꼬마도 됐다가, 모든 게 ‘오지게 재미진’ 열일곱 살 소녀도 됐다가 한다.

영화 ‘칠곡 가시나들’ 스틸컷. 사진=단유필름 제공

먹고 싶은 것도, 하고 싶은 것도 더 없이 고목나무처럼 바람을 맞아가던 할머니들의 인생 앞에 떡 하니 놓인 ‘가갸거겨’. 영화의 소재와 이야기 풀이는 단순하다. 그럼에도 관객들이 이 영화를 선택하게 되는 것은, 어쩌면 사람의 마음을 움직인다는 것엔 그리 복잡한 기교 따윈 필요 없는 까닭 탓인지도 모를 일이다.

다큐멘터리 영화 ‘칠곡 가시나들’은 경북 칠곡군 약목면에 사는 평균 나이 86세의 일곱 할머니를 주인공으로 느리고 또 단순하게 이야기를 전개해 나간다. 인생 끝자락에 난생 처음 한글을 배워 모든 것이 신기하고 새롭기만 한 할머니들의 일상이 스크린 속에서 그려진다.

“글자를 배우니, 가만히 보니 시가 참 많다. 시가 천지삐까리(셀 수 없이 많다는 뜻의 경상도 사투리)다” 이 말대로 영화는 할머니의 인생과 시를 함께 보여주며 이야기를 풀어나간다.

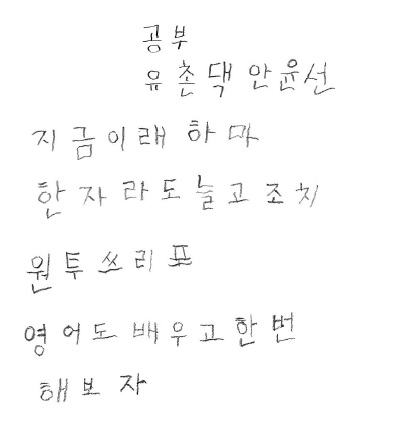

영화 ‘칠곡 가시나들’ 속 안윤선 할머니의 자작 시. 사진=단유필름 제공

이제야 공부를 하려 하니 남의 눈치도 보이고 “지금 해서 뭐하려고”라는 자식들의 이야기에도 몸이 움츠러든다. 그나마 며느리가 “공부방 가서 친구들도 만나고, 이야기도 하면 좋다”며 응원해주니 기운이 났다.

한글로 이름도 쓰고, 시도 쓰는 게 얼마나 재미있고 신통한 일인지. 영감에게도 자랑하고 싶지만 그새를 기다리지 못하고 영감은 이미 먼저 떠난 뒤다. 이런 내용을 담은 강금연 할머니의 ‘영감이 없네’는 ‘칠곡 가시나들’에 등장하는 시인 할머니들의 사연을 한 눈에 바라 볼 수 있게 한다.

김재환 감독은 이 영화를 “영화 ‘쉘 위 댄스’의 칠곡 할머니 버전”이라고 소개했던 바 있다. 나이가 든다는 것이 그리 서글프고 고통스러운 일만은 아니라는 것을, 쓸쓸하고 궁핍한 노년이 아닌 ‘오지게 재밌게 나이 듦’을 실천하는 할머니들을 보여주고 싶었다는 게 김 감독의 이야기다.

과거를 생각하면 한스러울 때가 있고, ‘왜 이제까지 하지 못 했나’ 라는 후회도 남는다. 그러나 영화 속 할머니들은 “과거는 과거다” 라며 쿨하게 현재를 받아들이고 또 즐기는 방식을 택했다. 과거의 한은 시로 떨쳐버리고, “오늘은 또 어떤 일이 가슴을 설레게 할까”라며 하루하루를 살아가는 모습은 젊은이들 못지않다.

이처럼 ‘노년의 삶’을 같은 소재로 삼고 있지만 ‘칠곡 가시나들’에는 앞서 성공한 다큐멘터리 영화로 꼽히는 ‘워낭소리’나 ‘님아 그 강을 건너지 마오’처럼 관객들을 펑펑 울게 하는 지점은 없다. 제작 과정에서 비극을 위한 터닝 포인트가 될 만한 사건이 없었다는 점을 떠나서 애초에 감독이 그런 방식을 추구하지 않았기 때문인 것으로 보인다.

영화 ‘칠곡 가시나들’ 스틸컷. 사진=단유필름 제공

삶의 끝을 향한 막연한 기다림이 아니라, 멈춰서 이제까지 걸어 온 길을 다시 바라보고, 바쁘게 걸어오는 동안 미처 보지 못했던 것들과 이제부터 맞이해야 할 또 다른 일상을 설렘으로 받아들이는 것. ‘칠곡 가시나들’은 과거에 매몰되거나 현재에 정체되지 않는 “YOLO(You Only Live Once)” 라이프를 그려 앞선 다큐 영화들과의 차이를 만들어냈다.

장밋빛 볼을 가진 청춘에게도, 인생의 끝자락에 선 노인에게도 어차피 삶은 단 한 번의 기회다. “나는 이제 다 살았다”가 아닌 “마지막까지 기깔나는 삶”을 살고 싶다면 영화 속 ‘가시나들’이 새롭게 삶을 받아들이는 자세를 배워보는 것도 좋지 않을까. 다만 영화는 CGV, 메가박스에선 만날 수 없으니 주의. 전체 관람가, 100분

김태원 기자 deja@ilyo.co.kr