사진=KBS 다큐멘터리 3일

냄새 강한 음식의 대표주자이면서 남도의 대표 음식인 삭힌 홍어. 홍어는 전라도에서 ‘홍어가 없는 잔치는 잔치가 아니다’라고 할 정도로 관혼상제에 빠질 수 없는 귀한 음식이다. 삭힌 홍어는 코를 찌르는 특유의 암모니아 향 때문에 냄새조차 못 맡는 사람들과 그것을 별미로 즐겨 먹는 사람들로 나뉜다.

고려 시대부터 600여 년의 역사를 이어오고 있는 ‘영산포 홍어거리’는 잘 삭힌 홍어의 진한 맛을 여전히 간직하고 있는 ‘우리나라 홍어의 1번지’이기도 하다. 이곳에서 홍어와 더불어 한평생을 살아온 사람들을 찾아가 보았다.

영산포에서 유독 삭힌 홍어가 유명해진 까닭은 지리적 위치 때문이다. 70년대 말 영산강 하굿둑이 생기기 전까지 영산포는 수많은 배가 오가던 대표적인 포구였다.

예전부터 흑산도 앞바다에서 잡은 홍어를 돛단배에 싣고 목포를 거쳐 영산포까지 실어 나르다 보면 10~15일이 소요되었는데 홍어가 그동안 자연적으로 숙성이 되었다고 한다.

그 뒤로 영산포 사람들은 삭힌 홍어의 제맛을 내기 위해 집마다 다양한 온도에서 다양한 숙성방법을 연구했고 마침내 수많은 시행착오를 거듭한 끝에 지금의 삭힌 홍어의 맛을 찾았다고 한다.

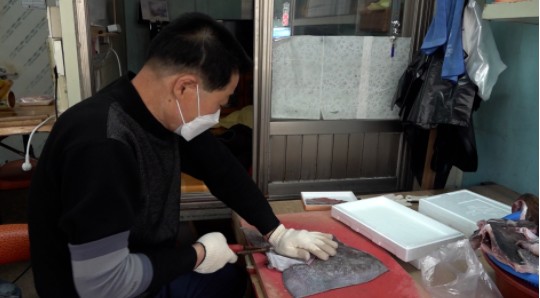

홍어거리는 대를 잇는 부지런함으로 그 명맥을 지켜내고 있다. 시집온 지 20년 된 김환희 씨의 홍어 써는 솜씨는 이제 60년 동안 홍어를 숙성시켜온 시어머니를 능가한다. 매일 바쁜 일상에 치여 아버지의 임종을 지키지 못한 것이 한이 되지만 하늘에 계신 아버지를 생각하며 하루하루 더 열심히 살아내고 있다.

얼마 전 아버지를 여의고 3대째 이어오고 있는 가업을 물려받은 20대 아들은 당찬 포부를 갖고 이제 막 가게 운영을 시작했다. 함께 살아온 시간 동안 몸에 배는 것은 홍어 냄새만이 아닐 것이다. 홍어 냄새를 맡으며, 서로의 삶을 닮아가고 있는 사람들.

홍어가 익고 삭아가는 만큼 홍어와 함께 나이 들어온 영산포 사람들. 이곳에서 누군가는 홍어를 돈 냄새나는 비싸고 귀한 음식이라고 누군가는 삶을 바꿔준 고마운 존재라고 말한다. 홍어가 익어가는 만큼 영산포 사람들의 삶도 익는다.

특이한 냄새가 나는 음식이라는 편견을 깨고 한국을 널리 알리는 발효 식품으로 거듭나고 있는 홍어. 아직도 누군가에겐 멀리하고 싶은 도전의 음식이겠지만 올봄에도 영산강을 타고 날아오는 홍어 냄새는 계속된다.

이민재 기자 ilyoon@ilyo.co.kr