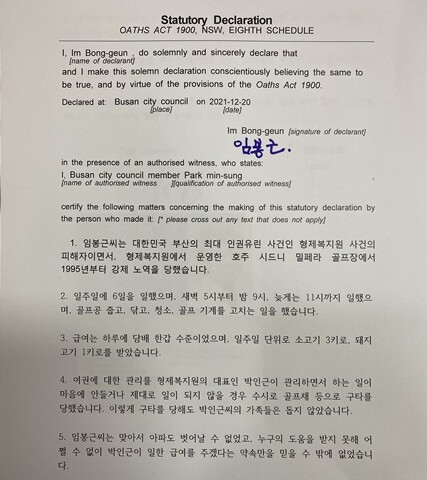

피해자 임봉근 씨 호주 당국에 제출…2만여 평 골프장 맞아가며 청소, 임금도 못 받아 “지금이라도 피해보상을”

#새벽 5시부터 밤 11시까지…2만여 평 골프장, 혼자서 관리

문제의 골프장은 대지 면적만 8만㎡로 2만여 평에 이른다. 이 넓은 골프장을 처음 4년은 임 씨 혼자, 그 뒤로는 또 다른 노동자 한 명이 번갈아가며 관리했다. 임 씨 출입국 기록을 보면 2000~2003년 형제복지지원재단 ‘실로암의 집’에서 일한 기간을 제외하고, 1995년 9월부터 2005년 2월까지 18차례 호주와 한국을 오간 것으로 돼 있다. 3개월 동안 호주에서 일하고 10일 동인 한국에 들어와 비자를 재발급 받아 다시 호주로 출국하는 방식을 반복한 것이다. 임 씨가 한국에 들어와 있는 동안에는 또 다른 노동자가 골프장을 맡았다고 했다.

급여는 하루에 담배 한 갑 수준이었다. 식사는 주로 골프장 내부에서 해결했으며 일주일 단위로 소고기 3kg, 돼지고기 1kg를 받았다. 이에 대해 임 씨의 가족은 일요신문 인터뷰에서 “직접 밥을 해 먹어야 했는데 잠 잘 시간이 부족해서 라면이나 빵으로 끼니를 때우는 일이 다반사였다. 박 원장 일가가 한 달에 한 번 정도는 근처에 있는 한인식당에 데려가 밥을 먹였다고 한다”고 증언했다.

제대로 된 임금도 받지 못했다. 장부상 지급된 주급 20달러로는 호주에서 빵을 사 먹었고, 한국으로 들어올 때 잡비로 지급된 30~50달러는 받자마자 박인근에게 빼앗겼다. 임 씨는 “네 돈은 내가 잘 모아주마”라는 박인근의 말을 믿었으나 임 씨와 함께 한국에 돌아온 건 빈 통장뿐이었다. 진술서에는 “8년간 일한 돈 중 일부는 외환은행을 통해 입금되었으나 이마저도 박인근이 다시 가져갔습니다. 결국 2005년 호주를 떠나면서 일한 돈은 호주 내의 생활비 일부를 제외하고는 전혀 받지 못했습니다”고 쓰여 있었다.

고 박인근은 임 씨의 여권을 인질로 삼아 폭행을 일삼았다. 하는 일이 마음에 들지 않거나 제대로 일이 되지 않을 경우 수시로 골프채 등으로 구타를 했으나 이를 지켜보는 박인근 가족 그 누구도 돕지 않았다. 임 씨는 “맞아서 아파도 벗어날 수가 없었고, 누구의 도움도 받지 못했다”며 “지금이라도 제대로 된 피해 보상을 받고 싶다”고 진술했다.

직접 골프장을 방문한 아랍권 국제방송 알자지라의 시사 프로그램 ‘101 이스트’의 마리 안 졸리 기자와 수잔 김 PD는 일요신문 인터뷰에서 “밀페라 골프장은 차가 있어야만 갈 수 있는 곳에 위치해있었다. 가장 가까운 역이라고도 해도 차로 30분이 걸렸는데 1995년에는 지금보다 교통환경이 더 열악했을 것”이라며 “영어로 의사소통이 불가하고 수중에 가진 돈도 거의 없던 임 씨가 탈출 할 수 있는 방법은 없었다고 보인다”고 했다.

호주 이민성은 임 씨의 진술서와 출입국, 비자 자료 등을 접수한 상태다. 사건 진행 상황에 대한 질문에 이민성 대변인은 11일 서면을 통해 “국경 내에서의 사기 행위 혹은 불법 행위에 대한 모든 정보는 이후 적절한 조치를 취하기 위해 내무부의 절차를 거쳐 제공된다”고 말했다. 한편, 호주 이민성은 불법 시민권자 혹은 비자를 받지 않은 외국인을 고용하는 기업과 외국인 노동자에 대한 노동착취 행위를 엄벌하고 있으며 비자 신분과는 관계없이 노동 착취를 당하는 개인 구조에 힘쓰고 있다는 입장을 밝혔다.

#형제복지원부터 호주 골프장, 그리고 실로암의 집까지…18년 악연

임봉근 씨의 여동생 임필순 씨(72)는 오빠의 모습을 생생하게 기억해냈다. 어깨너머로 보고도 웬만한 기계장비는 모두 다룰 줄 알았던 임 씨는 박 원장 일가 사업에 없어서는 안 될 기술자이자 일꾼이었다. 박인근은 임 씨를 형제복지원과 호주 밀페라 골프장에 이어 실로암의 집을 건설할 때에도 불러 일을 시키곤 했다. 그때마다 임 씨는 아무 말도 못 하고 불려 나가 시키는 대로 일을 해야만 했다. 그렇게 18년을 박인은 일가 밑에서 일했다.

임 씨와 박인근의 악연은 1987년 부산 남포동 거리에서 시작됐다. 박인근은 임 씨를 형제복지원으로 데려갔고 임 씨는 그곳에서 시설 열쇠꾸러미를 관리하며 잡다한 일을 했다. 그러다 얼마 지나지 않아 박인근이 검찰에 소환되면서 형제복지원은 해방됐다. 임 씨는 혼자서만 나올 수 없다는 생각에 내무반 곳곳의 문을 따고 나왔다고 한다.

2년 6개월의 짧은 형기를 마치고 나온 박인근은 1995년 임 씨에게 “호주로 가서 일해봐라. 공기 좋은 곳 가서 골프 기계도 고치고 살아라”는 제안을 했다. 오랜 세월 박 씨의 지배를 받고 살아온 임 씨에게는 사실상 강압에 가까운 제안이었다. 임 씨는 거절할 방법도 모른 채 비행기에 올랐다고 한다.

이후 그야말로 지옥 같은 시간이 흘렀다. 골프장 청소는 모두 임 씨의 몫이었다. 2만 평이 넘는 골프장 잔디를 다 깎으려면 하루 3시간 쪽잠을 자고도 꼬박 3~4일이 걸렸다. 잔디를 깎고 나면 손님들이 친 골프공을 찾아서 줍고 닦아야 했다. 시설이 고장 나면 수리법을 알음알음 알아다가 고쳐 놔야 했다.

박인근은 정기적으로 호주에 들어와 골프장 매출과 시설을 확인했다. 혼자서 그 넓은 시설을 청소하는 건 사실상 불가능한 일이었지만 골프장 상태가 박인근의 마음에 들지 않으면 어김없이 골프채로 두들겨 맞았다. 박인근은 때때로 사위를 때리기도 했는데 임 씨가 말리면, 말린다고 맞았다. 몸은 성한 구석 없이 망가져 현재 임 씨는 타인의 말을 잘 알아듣지 못 하는 상태다. 임필순 씨는 오빠 봉근 씨가 그저 묵묵히 일만 하는 성격이었다고 했다.

“호주에서 거의 7~8년을 있었는데 전화는 두 번인가 세 번밖에 못 했어예. 우리 딸하고 아들 결혼한다고 전화가 왔더라고. 그거 말고는 소식을 몰랐지. 중간에 잠깐 (한국) 들어오면 한의원 가서 침 맞고 다시 호주 가고…. 나중에 ‘오빠 왜 말 안했노?’하니까 ‘뭐 할라고 말을 하냐. 응? 걱정하게 말을 해서 뭐하냐’라고….”

2000년에는 형제복지지원재단이 운영한 마지막 중증장애인 요양시설인 ‘실로암의 집’ 건설에 투입돼 3년 동안 일을 하기도 했다. 임필순 씨에 따르면 임봉근 씨는 실로암의 집에 있는 아이들에게 각별히 잘해주었다고 한다. 2002년 8월 10일 토사 30톤의 산사태가 실로암의 집을 덮쳤는데, 미처 도망 나오지 못한 장애인 4명이 흙더미에 파묻혀 사망한 순간에도 임 씨가 있었다. 2014년 한겨레 보도에 따르면 이 날 박인근은 비에 젖은 흙더미 속에서 취재진을 향해 “내가 죽였나? 내가 죽였나? 내 책임이가!”라며 소리를 질렀다고 한다. 동생 임필순 씨도 다음날 허겁지겁 오빠를 찾아갔다.

“뉴스를 보니까 산사태로 사람이 죽었다는 거라예. ‘아이고 우리 오빠도 죽었는가’ 싶어서 달려갔죠. 그런데 오빠가 눈에 눈물이 글썽해서 나를 보더라고…. 한 번은 오빠가 (실로암의 집) 애들이 먹을 수 있는 과자를 사오라고 하데요. 근데 애들이 이가 안 좋으니까 녹여먹을 수 있는 비스킷을 사오라고 해서 사갔는데 오빠가 애들 입에 비스킷을 넣어주면서 ‘불쌍한 것들. 니들도 부모를 잘못 만나 이렇게 불쌍하고, 나도 그렇다. 그치?’했던 게 생각이 나요.”

최희주 기자 hjoo@ilyo.co.kr