‘전자파 우려론’에 착공조차 못한 곳 많아…차폐판 설치 등 주민과 합의점 찾기 ‘관건’

현장에서 만난 50대 주민 B 씨는 “아파트 앞에 초고압 전기설비가 들어오면 자라나는 자녀 세대 성장에 악영향을 줄 것이란 걱정이 가장 큰 반대 이유”라고 말했다. 40대 주민 C 씨도 “유해 우려 시설 옆에서 자녀를 키우고 싶지 않다”며 “정부나 기업이 아무리 괜찮다고 말해도 누가 보증을 할 수 있겠나. 주민 우려가 해소될 때까지 시간이 확보돼야 한다”고 말했다.

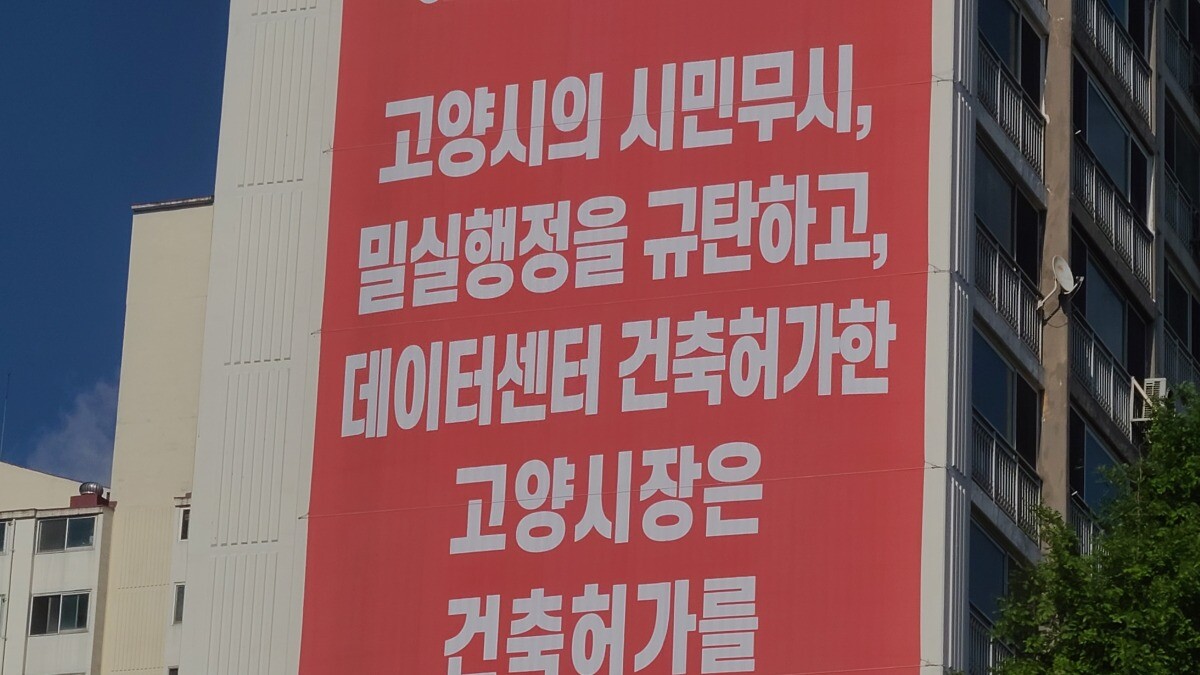

부동산정보서비스기업 세빌스코리아 집계에 따르면 현재 수도권에서 건축 인허가를 받아둔 데이터센터 33곳 중 17곳(51%)이 공사 지연 상태에 있다. 약 30%(11~12곳)는 1년 이상 장기 미착공 상태에 있다. 프로젝트파이넨싱(PF) 대출 실행에 어려움을 겪는 경우도 있지만 인근 주민들의 반대 민원이 주요 원인으로 꼽힌다.

데이터센터는 대량의 전력을 공급받기 위해 보통 15만 4000V에 이르는 초고압선 매설이 필요하다. 매설 구간은 인근 발전소에서 센터까지 수 킬로미터(km)에 이르기도 해, 이에 해당되는 지역들에서 피해 우려가 제기된다.

지난해 경기 안양시에서는 효성이 지상 8층 규모 데이터센터를 지으려 했다가 주민 반대로 계획을 철회했다. 네이버도 2019년 용인시 기흥구에 센터 건설을 추진했다가 같은 이유로 세종시로 장소를 옮겼다. SK에코플랜트는 인천 부평구에 센터를 지으려다 인근 주민들이 반발하자 지난해 부평구청으로부터 공사 중단 명령을 받았다가 다시 재개되기도 했다.

경기 김포시는 구래동에 이어 최근 한강시네폴리스 산업단지 인근에서도 주민 반대가 거세 파열음이 나고 있다. ‘일요신문i’ 확인 결과 김포 사우동의 한 아파트 단지(1300세대)는 김포시의 요청으로 지난 4월 25~26일 주민투표를 진행한 결과 실제 투표에 참여한 전체 856세대 중 73.7%(631세대)가 인근 대규모 데이터센터 건축에 반대표를 던졌다. 김포시 스마트도시과 관계자는 통화에서 “정부의 조정 권고에 주민 투표를 실시했으며 시의회 의견까지 수렴해 5월 중 정부에 결과를 전달할 예정”이라고 밝혔다.

앞서 이 지역 산단 개발사업자인 (주)한강시네폴리스개발(PFV)는 데이터센터가 들어설 곳에서 인근 주거지까지 약 1km 이상 떨어져 있고, 고압 전선도 지하 1m 이상 깊이에 매설될 예정이어서 주민들의 전자파 피해 우려는 없을 것이라는 입장을 표했다. 하지만 주민들의 우려는 가라앉지 않았다.

반면 시민단체는 세계보건기구 산하 국제암연구소가 전자파를 발암가능물질로 지정한 농도가 2~4mG이라고 강조하며 장기적 노출을 고려해 인체보호기준을 보다 엄격히 해야 한다고 주장한다. 4mG 이상 전자파에 장기간 노출되면 소아백혈병 발병 위험이 두 배 이상 높아진다는 한 연구 결과도 자주 언급된다.

최예용 환경보건시민센터 소장은 통화에서 “발암물질 지정 연구의 기준선이 되는 4mG에 비해 정부·한국전력 등이 제시하는 기준치 833mG는 200배 이상으로 큰 차이가 난다”며 “먼저 전자파 자체를 환경피해 물질로 지정하고 일정 수준 이내 노출을 관리하는 조치가 시급하다”고 말했다. 단기적으로는 고압선로 매설 깊이 기준을 5~10m 이상으로 강화해야 한다는 제안도 내놓는다.

정부는 지난해 1월 ‘데이터센터 수도권 집중 완화 방안’을 통해 지방 분산을 적극 유도하고 나섰다. 수도권에선 전력 공급이 수요 대비 부족한 반면 지방은 남아도는 현실이 고려됐다. 산업통상자원부는 앞으로 수도권 내 데이터센터에 대한 전력공급은 점차 줄이고, 비수도권지역 건설에 대해선 보조금과 입지 발굴을 지원하겠다는 방침이다. 현재 강원 동해·삼척, 경남 김해·창원, 대전 등 전국 20여 개 지자체는 각종 당근책을 내걸고 데이터센터 건설 유치에 나섰다.

전문가들은 현재 수도권 내 사업지들은 전자파 유해성에 대한 과학적 검증 보다는 기업과 주민 간 합의점 찾기에 집중할 것을 주문한다. 경기 안양시에선 LG유플러스가 시민단체와 협약을 맺고 데이터센터 주변에 전자파 차폐판을 설치해 갈등을 해결한 사례가 있다.

갈등 장기화를 막으려면 주민과 전문가를 참여시킨 소통기구 운영도 필수다. 2017년 울산 신고리 원자력 발전소 5·6호기 공사 당시 주민이 참여하는 ‘공론화위원회’를 운영한 것이 모범사례다. 경기지역의 한 지방의회 의원은 “현재 나와 있는 데이터센터 건설 계획을 전면 막기란 쉽지 않지만 지자체들이 법규정에만 매여 시민들의 우려와는 지나치게 동떨어지는 문제가 있다”며 “주민들의 걱정이 해소될 수 있는 선까지 최대한 소통하는 행정이 필요하다”고 강조했다.

이강훈 기자 ygh@ilyo.co.kr