30대 무렵이었다. 공무원인 친구가 걱정하는 소리를 들었다. 지하철 공사를 위해 외국에서 돈을 꿔 오는데 언제 그 돈을 갚느냐는 것이었다. 우리 세대는 세금을 내면서 그런 빚들을 힘겹게 갚고 세계 최고의 지하철을 가진 나라가 되게 했다.

지하철을 만드는 데 크고 작은 힘을 보탠 우리 세대에게 ‘지공거사’라는 명예로운 호칭이 부여됐다. 만 65세가 되면 지하철을 공짜로 타는 노인이 됐다는 의미였다. 그건 단순한 돈의 문제가 아니었다. 공장에서 노동을 하고 전방과 베트남에서 총을 들고 해외에 나가 땀을 흘린 산업화 세대에 대한 국가의 인정이었고 온기였다.

출퇴근 시간에 지하철을 타도 눈치가 보였다. 경로석이 차면 서 있을 자리가 없었다. 그 앞이거나 문가의 아주 작은 공간이 내 자리였다. 그러면서도 어깨에 배달하는 짐을 주렁주렁 매달고 배달을 하는 노인들을 보면 국가에 감사하다는 생각이 들었다. 공짜 지하철은 그들을 살게 해 주는 것이다.

종묘 공원에 모이는 노인들도 지하철 공짜의 혜택이 없으면 그들은 골방에서 외로움에 젖어있을 수밖에 없다. ‘잘 살아 보세’라고 노래 부르던 우리 산업화 세대는 세월이 흐르면서 모두 노인이 됐다. 노인은 추하고 둔하고 혐오스러운 존재라는 ‘에이지즘’이 검은 안개같이 이 사회에 퍼져있는 걸 느낀다. 어느 날인가 우연히 지하철 위에 붙은 이런 글씨를 본 적이 있다.

‘이곳은 노인만을 위한 자리가 아닙니다.’

구석의 자리를 전유물로 아는 이기적인 노인들의 추태가 그 원인인 것 같았다. 이상하게 그 글에서 노인 혐오의 옅은 냄새를 느꼈다. 교대역 지하계단에서 구걸을 하는 여자 노인이 지나가는 사람들에게 절규하는 소리를 들었다.

“나보고 젊어서 뭐 했기에 늙어 거지신세냐고 그래요. 야 이X아 너도 늙어서 나같이 되라.”

젊음과 늙음의 극단적인 충돌과 저주였다. 한 정당의 젊은 대표가 노인들의 지하철 무임승차제도를 없애겠다는 걸 당의 일번 공약으로 내세웠다. 미국 명문대를 나왔다는 그는 컴퓨터 같은 비상한 머리와 동물적 후각으로 시대의 흐름을 파악하는 정치인 같았다. 노인을 혐오하는 시대의 바람에 자신의 연을 띄우는 승부수를 던진 것은 아닐까.

젊은 히틀러는 유대인 혐오를 공약으로 내세우고 공중 높이 떠올랐다. 그는 우수한 존재만 살아남아야 한다면서 사회의 루저들과 기형아들까지 아우슈비츠로 보냈다. 국민들을 갈라치는 정치인들이 종종 있었다. 우리의 불행이 한 계급에 있다고 했다. 어떤 정치인은 한 권력자에게 모든 책임을 돌렸다. 그들은 나의 불행을 모두 남의 탓이라고 하면서 사회를 분노로 들끓게 했다. 분노장사로 그들은 달콤한 정권을 얻기도 했다.

이제는 그 분노의 화살을 힘없는 노인들에게 은근히 돌리는 것 아닌지 모르겠다. 그런 선동이 먼지를 날리고 진흙을 일으킨다. 우리 세대가 낸 세금으로 지하철이 만들어지고 젊은이들이 그 혜택을 받았다. 그리고 무상급식의 시대도 만들어냈다. 우리들은 그 젊은 정당 대표 같은 세대를 위해 희생한 아버지이고 고생한 어머니세대다.

우리도 한번 잘 살아보자고 노래했었는데 어떻게 사는 게 잘 사는지에 대해서는 생각이 부족했던 것 같다. 국가도 빵만으로 사는 건 아니다. 서양은 청교도 정신이 근본에 있다. 일본은 남에게 폐를 끼치지 않겠다는 정신이 있다. 젊은 당의 대표는 진정으로 어떤 나라를 만들고 싶을까. 그에게는 어떤 철학이 있는 것일까.

※외부필자의 칼럼은 본지의 편집방향과 다를 수 있습니다.

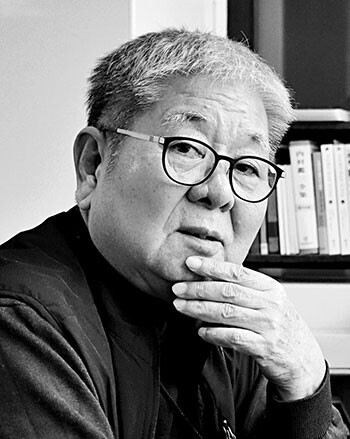

엄상익 변호사