노동력 착취 의혹 두고 국내외 소비자 온도 차…“비윤리 행태 방관하면 품질에 영향 미칠 것” 지적

불법체류자들의 노동력을 착취해 싼값에 가방을 만든 사실도 드러났다. 하청업체에서 생산된 가방의 원가는 53유로(한화 약 8만 원)다. 이것이 백화점과 디올 부티끄 매장에서 2600유로(한화 약 390만 원)에 판매됐다. 디올 본사는 성명을 내고 “이탈리아 당국의 조사에 협조하겠다”고 밝혔다.

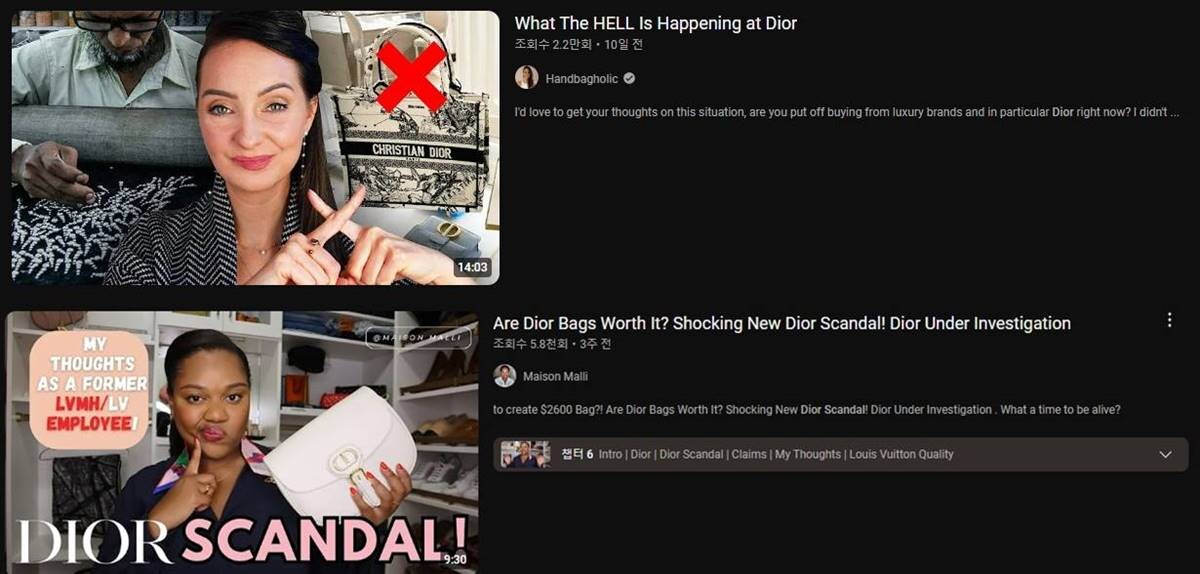

이러한 사실이 알려지자 디올을 향한 질타가 세계적으로 일어났다. 디올 해외지사에서 발생한 일임에도, 디올 본사와 디올의 모회사 LVMH(루이비통모에헤네시)를 향해 “책임을 피하지 말라”는 비난이 일었다. 해외 의류·뷰티 유튜버들은 이번 사태를 일명 ‘Dior Scandal’(디올 스캔들)이라고 부르기도 했다. 프랑스에서 유학 중인 20대 여성 이 아무개 씨는 “현지에선 ‘디올이 고가지만 패스트패션(저렴한 가격으로 옷을 대량 생산해 짧은 주기로 판매하는 것)과 다름없다’고 평가한다”며 “일부는 보이콧 필요성을 언급하며 비난하는 상황”이라고 말했다.

지난 4월에는 명품 브랜드 ‘조르지오 아르마니’의 하청업체가 10시간 일한 노동자에게 하루 2~3유로(한화 3000~4000원)를 주면서 가방을 만들게 했다는 내용이 알려진 바 있다. 이들이 만든 원가 93유로(한화 약 14만 원) 가방은 아르마니 매장에서 1800유로(약 약 267만 원)에 판매됐다.

명품업체들의 비윤적인 문제에 대해 해외에서 꽤 시끄러운 것과 달리 국내에서는 큰 동요가 없다. 심지어 일부 제품의 원가가 알려졌음에도 매장 판매 가격은 ‘브랜드값’이라고 생각하는 이들도 있다. 지난 23일 서울의 한 백화점 명품관에서 만난 30대 여성 A 씨는 “원가가 어떻든 디올·샤넬 등 명품들은 브랜드 가격이라고 생각한다”고 말했다. 서울의 또 다른 백화점에서 만난 30대 여성 B 씨는 “비윤리적인 문제 때문에 ‘이 브랜드는 안 사야지’라는 생각은 들지 않는다”며 “어떤 명품이든 살 수 있는 환경이 되면 사지 않겠나”라고 말했다. 명품 플랫폼 관계자는 “정확한 수치를 공개할 순 없지만 디올 사태 이후 디올 판매량이 줄어들진 않았다”고 언급했다.

명품에 대한 국내 소비자와 해외 소비자의 인식이 다른 데 기인한다는 의견도 있다. 명품 플랫폼 관계자는 “해외에선 명품을 ‘있어도 그만, 없어도 그만’이라고 생각하는 사람이 많다”며 “반면 국내 소비자들은 명품을 재산으로 인식하는 경향이 있어 직접 피해가 오지 않으면 브랜드가 일으킨 사회적 문제에 잘 공감하지 않는다”고 말했다.

미국 투자은행(IB) 모건스탠리에서 발표한 자료에 따르면 2022년 기준 한국인 1인당 명품 소비는 325달러(한화 약 43만 원)로 미국(280달러), 중국(55달러)보다 높다. 프랑스 하이엔드 명품시계·주얼리 브랜드인 ‘까르띠에’는 2022년 매출이 두 자릿수로 성장한 국가로 우리나라를 꼽았다. 같은 해 이탈리아 명품 브랜드 ‘프라다’는 “한국의 실적 호조로 전체적으로 선방한 실적을 거뒀다”고 전했다.

명품업체들의 우리나라 시장 직접 진출이 이어지고 있다. 지난해 프랑스 명품 브랜드 ‘셀린느’가 국내 사업을 꾸렸고, 미국 명품 브랜드 ‘톰브라운’도 국내 직접 진출을 선언했다. 해외 명품 브랜드 관계자는 “명품업체들이 대한민국 시장을 주목하는 건 사실”이라며 “유럽 현지 매장에 가도 한국인이 명품에 관심이 많다는 건 유명하다”고 귀띔했다. 그러면서 “국내 소비자들의 명품 소비심리를 (명품업체들이) 모르지 않는다”고 덧붙였다.

이정희 중앙대 경제학과 교수는 “명품에 관대한 소비자들의 인식이 고쳐지지 않으면 품질에 문제가 생겨도 명품업체들은 품질 개선보다 브랜드 이미지 관리에만 집중할 것”이라며 “소비자들이 어떤 반응을 보이느냐에 따라 업체의 품질과 서비스가 모두 변화된다”고 제언했다.

정소영 기자 upjsy@ilyo.co.kr