폭풍 투자로 스타군단 만들어 팬들 감격…‘보스’로 불리며 지나친 승부욕과 간섭 악명도

실제로 스타인브레너는 돈이 많았다. 그의 아버지는 오하이오에서 해운사업으로 크게 성공한 사업가였다. 그렇다고 아버지의 후광에 기대기만 한 것도 아니다. 부친의 사업이 위기에 빠졌을 때 직접 입사해 회사를 다시 살린 구세주가 아들 조지였다. 집안의 막대한 부를 지켜낸 그는 '스포츠 구단을 소유하고 싶다'는 오랜 꿈을 이루기로 결심했다. 1973년 CBS에 1000만 달러를 내고 양키스 구단을 샀다.

이후 행보는 딱 자신의 성격다웠다. 폭풍 같은 투자를 통해 외부에서 대형 FA(자유계약) 선수들을 줄줄이 영입했다. 그가 구단주가 된 지 3년 만인 1976년 양키스는 월드시리즈에 진출했다. 1977년과 1978년에는 월드시리즈를 2연패했다.

'성공한 구단주'였지만 '좋은 구단주'는 아니었다. 메이저리그 통계 사이트 베이스볼 레퍼런스에 따르면, 스타인브레너가 구단주를 맡은 첫 23년 동안 감독 20명이 양키스를 거쳐갔다. 첫 30년간 단장도 11번이나 교체했다. 모두 스타인브레너의 지나친 간섭과 승부욕에 힘들어했다.

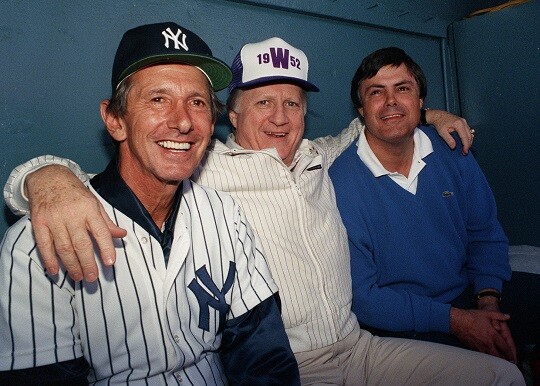

구단 경영은 물론 선수단 운영까지 일일이 관여해 '보스'로 불렸다. 부진한 선수가 있으면 공개적으로 질타했다. 흥분한 탓에 부적절한 발언을 남발했다가 벌금 징계도 여러 차례 받았다. 1984년엔 당시 대통령이던 리처드 닉슨에게 불법 선거자금을 댔다가 유죄가 인정돼 2년간 야구계에서 퇴출되기도 했다.

심지어 1989년에는 리그 최고 연봉을 약속했던 선수(데이브 윈필드)가 시즌 막바지 부진하자 돈을 덜 주기 위해 도박꾼에게 뒷조사를 지시했다. 이 사실이 페이 빈센트 당시 메이저리그 커미셔너에게 발각돼 영구 제명 처분을 받았다. 빈센트 커미셔너가 물러난 1993년에야 어렵게 구단주 권리를 되찾았다.

복귀 후에도 독선적인 스타일에는 변함이 없었다. 구단 안팎에서 비난이 쏟아졌다. 하지만 정작 양키스 팬들은 '승리'를 추구하는 구단주 스타인브레너를 미워하지 않았다. 구단의 이윤보다 승리를 먼저 추구하는 모습에 오히려 '승부사'라며 박수를 보냈다. 실제로 양키스는 스타인브레너의 독재 속에 점점 명문 구단의 위용을 갖추기 시작했다. 1992년을 기점으로 데릭 지터, 마리아노 리베라, 호르헤 포사다, 버니 윌리엄스 등이 대거 팀의 간판으로 성장했다.

스타인브레너는 1995년 포스트시즌 진출 후 진 마이클 단장과 벅 쇼월터 감독을 갑작스럽게 동반 해고해 지역 언론과 팬들의 맹비난을 받기도 했다. 그러나 당시 새로 고용한 조 토리 감독이 1996년 월드시리즈 우승을 이끌면서 상황은 반전됐다. 토리 감독이 이끈 양키스는 이후 1998~2000년 월드시리즈를 3연패했다.

2004년엔 알렉스 로드리게스를 트레이드로 영입해 완벽한 '스타군단'을 완성했다. 감격한 양키스 팬들은 당시 홈 개막전에서 '고마워요 조지', '우리는 조지를 사랑한다'는 문구가 적힌 플래카드를 단체로 흔들었다. 철인 같던 스타인브레너도 그 광경에 감격해 눈물을 쏟았다는 후문이다.

스타인브레너는 2008년 건강이 악화돼 막내아들 핼에게 구단주 자리를 물려주고 은퇴했다. 그때까지 35년간 양키스는 월드시리즈 6회 우승, 아메리칸리그 11회 우승의 위업을 쌓았다. 양키스 팬들은 2009년 개장한 새 양키스타디움에 '조지 스타인브레너가 지은 집'이라는 별명을 붙였다. 그는 2010년 7월 갑작스러운 심장마비로 세상을 떠났다.

배영은 중앙일보 기자